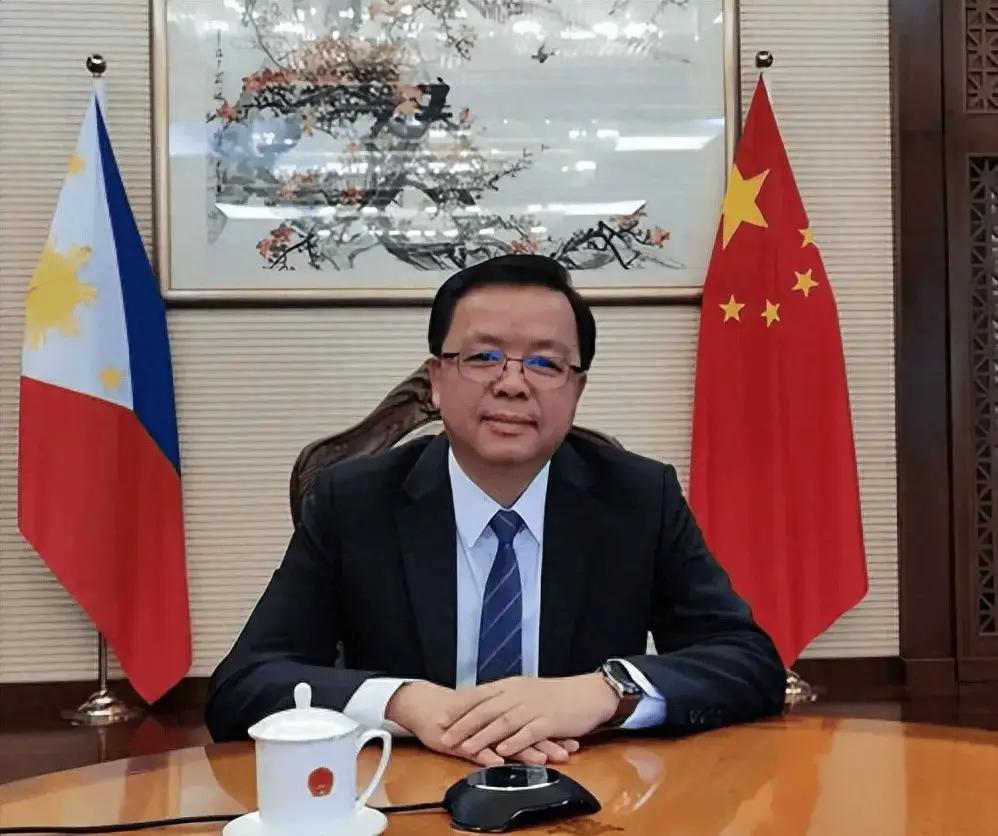

中菲南海撞船3天后,中国大使辞行,马科斯没料到,事情这么严重! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 9月16日,在黄岩岛附近,菲律宾突然派出十几艘公务船闯进中国海域,还关掉了AIS识别系统。这种操作明眼人一看就知道不正常,哪有“例行补给”搞得像军舰出征一样的? 果然,中方海警马上采取了喊话、拦截和喷水等措施。就在僵持中,菲律宾3014号公务船直接朝中方执法船撞了过去,结果自己受损,还不得不举白旗。 三天之后,中国驻菲律宾大使黄溪连正式辞行。按理说,大使离任是正常的外交交接,可偏偏发生在撞船事件之后,怎么想都带着警告意味。 这也是为什么外界都说,马科斯政府没想到,事情会被推到这么严重的程度。 菲律宾这次的行动,不是临时起意,而是有计划的挑衅。从规模到方式,都不像是单纯的补给。尤其是关闭AIS系统,这种做法更像是有意制造摩擦,甚至可以说是为了碰瓷。 菲律宾想借着这次事件打舆论牌,把自己包装成“受害者”,再去国际社会上卖惨,好给后续外交争取更多支持。 这点从菲律宾媒体的表现就能看出来,他们第一时间大肆渲染“中方用水炮”“船员受伤”“补给被阻”,明显是想把人道主义拉出来当挡箭牌。 但是中方也不是吃素的,很快就公布了视频,直接摆出了事实:是菲律宾船只主动挑衅、故意撞击。信息一公开,国际舆论立刻分化,菲律宾的叙事并没有完全占到便宜。 在今天这种信息传播速度极快的环境下,谁能掌握叙事权,谁就能在外交场上赢得主动权。这一次,中方显然比以往更果断,把事实公开化,让菲律宾的“受害者剧本”演不下去。 9月19日,黄溪连大使离任时,对菲律宾外长说了一句“希望中菲关系尽快回到正轨”。 很多人觉得这只是外交辞令,其实不是。放在这个敏感节点上,这句话更像是警告:如果你们不纠正方向,那关系就真的难以为继了。 更微妙的是,大使离开后,新任大使没有第一时间到任,使馆一度出现了“空窗期”。在外交圈,这种情况非常罕见,等于是把中菲关系主动降温。 类似的情况之前也有过,比如立陶宛因为涉台问题被降级,印度因为边境挑衅导致驻印大使空缺一年半。结果这些国家的外交、经贸关系都受到明显冲击。菲律宾现在可能也要面对同样的局面。 马科斯政府这么做,其实是内外两方面的压力叠加。 对外,它要紧紧抱住美国的大腿,想在南海问题上借助美日澳的支持来“以小博大”。 对内,它又面临腐败丑闻和民众抗议,尤其是防洪工程的贪腐问题闹得沸沸扬扬,甚至连马科斯的亲表弟都被迫辞职。政权压力之下,制造外部矛盾、转移国内注意力就成了“熟悉的套路”。 但问题是,美国的支持并没有那么可靠。虽然美菲军事合作频繁,联合军演也搞得挺热闹,但真到关键时刻,美国总是保持“战略距离”。 这次撞船的时候,中国的052D驱逐舰就在附近,美舰却选择远远观望。美国只想南海乱,却不想为菲律宾的冒险埋单。马科斯政府要是把全部希望押在美国身上,那只能说是战略误判。 菲律宾政客可能没意识到,真正能决定菲律宾前途的不是美国的态度,而是和中国的经贸关系。中国是菲律宾最大的贸易伙伴,2023年的双边贸易额超过700亿美元。尤其是香蕉、菠萝、椰子等农产品,出口市场有四成以上依赖中国。 如果中方出手限制进口,最先遭殃的不是马科斯政府,而是菲律宾广大农户和中小企业。这也是为什么菲律宾商界已经有人私下呼吁政府降温,因为他们很清楚,一旦失去中国市场,损失是长期的,恢复信任会非常难。 换句话说,政客可以打地缘政治的牌,但经济账迟早要回到老百姓头上。 从这次事件的处理方式可以看出,中方的态度正在发生变化。过去更多是克制和忍让,但现在变成了“有理有据的强硬”。 在海上,中方采取了节制但果断的行动,用喷水、拦截等手段守住主权,同时避免造成严重后果。 在外交上,大使辞行是一个明确的信号:我们愿意合作,但不容挑衅。 在舆论上,中方主动公布证据,打破了菲律宾的“弱者受欺”叙事。 此外,中国宣布将黄岩岛设为国家级自然保护区,这个动作既是主权宣示,也切断了菲律宾用所谓“环保补给”来包装挑衅的可能性。换句话说,菲律宾在话语权上已经失去了借口。 眼下,菲律宾站在了一个关键的岔路口。继续一意孤行,就意味着和中国关系进一步恶化,可能面临外交降级、经济反制,甚至海上摩擦升级的后果。而如果能放下幻想,回到务实合作的轨道上,中菲关系依然有修复的空间。 从更大的范围看,南海问题不只是中菲之间的事,它是整个东南亚和平稳定的试金石。如果菲律宾选择当美国的“前沿阵地”,一旦局势失控,最先受伤的绝不是美国,而是地区国家自己。