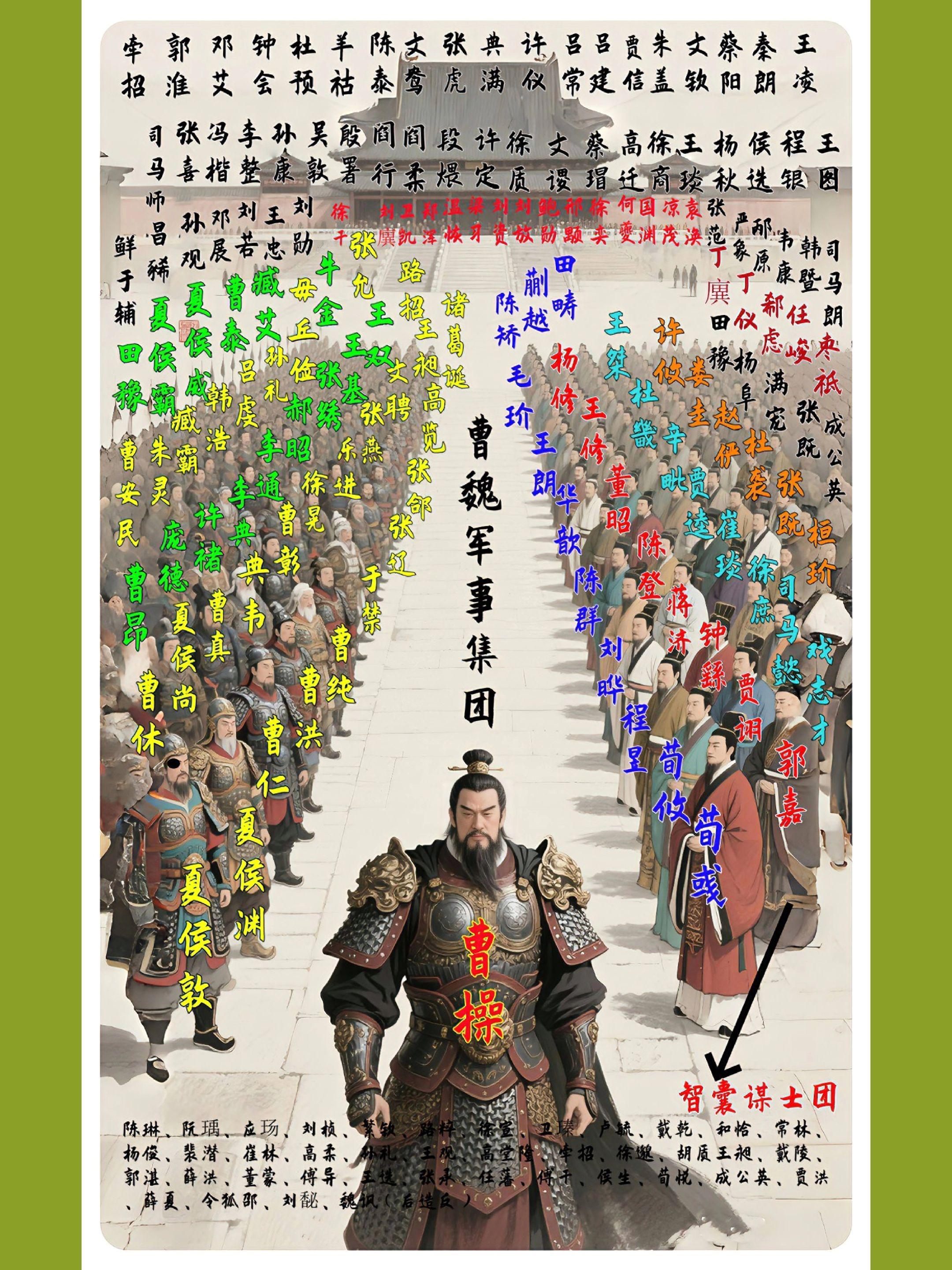

三国时期,单论国力,蜀汉必然远远不及雄踞北方的曹魏。就算如此,也依然有魏国来的大将纷纷投奔,其中知名的有四位,分别是姜维、王平、夏侯霸和郭循。 在英雄云集的时代,前三者虽光芒不及,却依然在史书上留下了响当当的威名,唯有郭循一人,却被后世嫌弃为懦夫,被蜀人唾骂为奸贼。 同样都为“降将”,有的降得光荣,有的降得愚昧。究竟是什么在背后默默指示,将四人推向了截然不同的命运? 姜维既是文臣,又是武将,弹得一手好古琴,才华也曾被诸葛亮所赏识,亲自传授给他谋略,成为北伐中原的接班人。诸葛亮为何要将这么重要的东西都教给一个敌国来的降将?因为他对姜维有足够的信任。 姜维本是忠于魏国的,却先遭到魏国的背叛。当时的天水太守马遵听说了有人降蜀的谣言,认定是姜维,连夜逃跑,封锁城门。 姜维率军归来发现自己不受待见,于是折回自己老家,可依然城门未开,父老乡亲都骂他是叛徒。 魏国路走死了,蜀国诸葛亮独赏自己的才华,何不跟着蜀汉混下去呢?同样在蜀国找到认同感的,还有王平,因为他的家在蜀地。 在魏国的他被当成无关紧要的小人物,难以发展,楚国维系着他更多的情感和尊严。 夏侯霸比较特殊,可以算得上是避难来的。单看这个姓氏就不一般,“夏侯”算是魏国的贵族。他是夏侯渊的儿子,明明和蜀汉有着“杀父之仇”,可最终还是依然归降。 当司马懿发动“高平陵之变”,控制住洛阳的时候,夏侯霸便感到了危机。果然,司马家夺权的下一步便是血洗曹魏宗室,而夏侯家族必定难逃幸免。 夏侯霸凭借自己是刘禅宫妃堂舅的身份,逃到蜀国,躲过一场政治危机。 最后是郭循,本想当英雄,却被追着骂几百年。他被姜维所伏,投降于刘禅,却依然对刘禅怀有杀心。 毕竟是蜀汉的主,有这么多人护着,郭循便想着一步一步来,另寻目标,于是把目光投到大将军费祎身上。 正月初一,按惯例要开展“岁首大会”,费祎出镇汉寿,郭循假借着敬酒的名义,将刀子捅向费祎的心脏,年老的费祎当场毙命。 看似卧薪尝胆,舍生取义的谋杀,实际上仔细分析,很多地方都不明所以。评论家裴松之觉得,一方面,郭循在魏国只是普通一小人物,没必要尽君臣义务,更没必要舍生刺杀。 另一方面,无论是刘禅还是费祎,杀死哪个,面对当时蜀国魏国的悬殊实力来说都没必要,大局已定,用不着谋杀来改变历史。 由此,郭循的谋杀不是义士,而是投机,这么着急着送死,无非是想混一个功名罢了,境界还差得很远。 姜维、王平、夏侯霸,他们的“降”虽无奈,但心归于蜀,他们的忠诚奉献超越了的身份,赢得了历史的尊重。 而郭循所作所为,看似极端激烈,但掩盖不了懦弱的本质,敢于面对死亡,却不敢面对生命的虚无。 真正定义一个人价值的,并非其处境或选择,而是他赋予行动的意义。是服务于一个崇高的理想,还是仅仅满足一己之私欲?有人化作流星,也有人化作历史的一声叹息。 参考文献:《三国志》