俄40枚导弹齐发,普京用行动回应特朗普,并给中国准备了一份大礼。9月20日凌晨,乌克兰多地响起空袭警报,俄军发射了大约40枚导弹,配合580架无人机,对基辅、尼古拉耶夫、敖德萨等多个城市展开大规模打击。

有媒体指出,俄军动用了包括Kh-101巡航导弹、“匕首”高超音速弹等多种精确打击武器,有计划、有重点地敲打乌方能源和军事神经中枢。

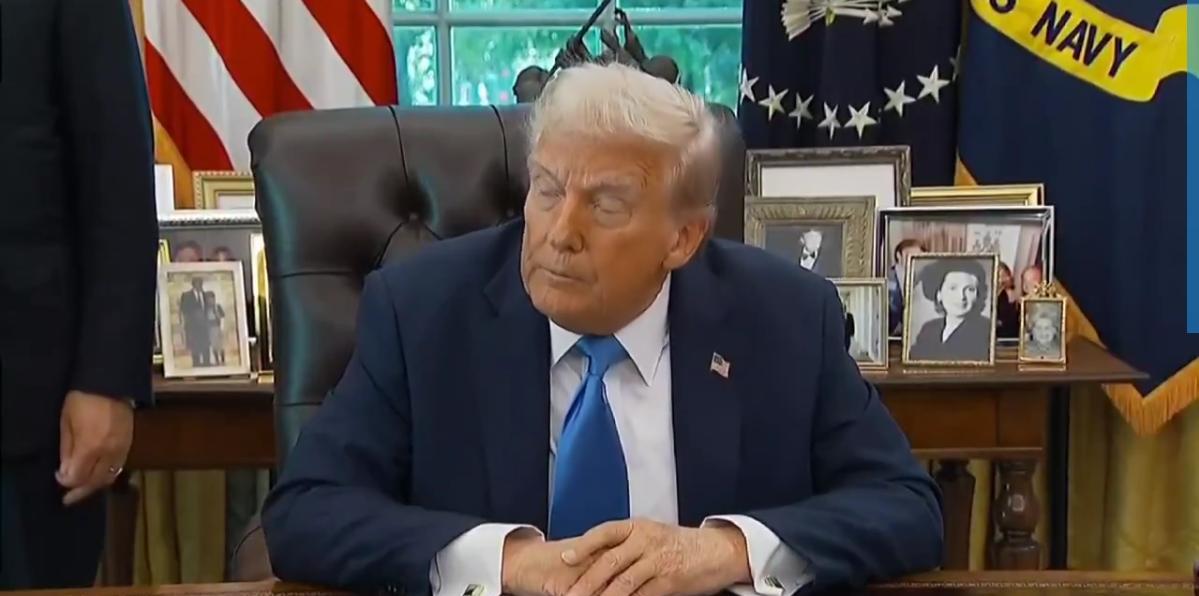

值得一提的是,就在几天前,美国总统特朗普刚刚公开表达了对普京的“极度失望”。

而几乎与此同时,俄罗斯副总理曼图罗夫在同一天正式宣布,俄罗斯将向中国交付“世界最先进”的航空发动机。

当前国际局势呈现复杂交织的态势,9月20日俄罗斯对乌克兰发起的多方向军事行动,与其宣布向中国交付航空发动机技术的决定形成双重战略信号。

这一系列动作背后折射出的不仅是俄乌冲突的战术升级,更是全球力量重组过程中技术主权与地缘政治博弈的深刻演变。

从军事行动层面看,此次打击呈现出三个显著特征:一是打击手段的复合化(导弹与无人机协同作战),二是目标选择的系统性(能源与军事神经中枢),三是武器运用的先进性(高超音速武器参与)。

这种作战模式已超越传统冲突的范式,展现出信息化战争条件下"非对称作战"的典型特征。

值得关注的是,这种军事展示恰发生在美国总统表达对俄立场的重要时间节点,其战略警示意义远超战术成果本身。

更值得深入解读的是俄方同步宣布的航空发动机技术合作。

航空发动机作为工业皇冠上的明珠,其技术转移从来不是单纯的商业行为,而是承载着深层的战略意图。

这项被西方长期封锁的技术突破,意味着中俄技术合作正在进入"深水区",从能源资源互补向高技术领域协同演进。

这种合作模式的转变,反映的是两国在面对外部压力时的战略协同深化,而非简单的战术性应对。

从国际格局视角分析,俄罗斯通过"军事反制+技术合作"的双轨行动,实际上在构建新的战略平衡:

一方面展示其抵御西方压力的军事能力,另一方面通过技术合作巩固东方战线。

这种东西双向的战略布局,正在改变冷战结束后形成的单极霸权体系,推动多极化格局的实质性形成。

特别需要指出的是,中俄技术合作具有明显的非对抗特性。

与西方军事同盟的技术共享不同,这种合作建立在相互尊重主权和发展需求的基础上,其核心目标是打破技术垄断,而非构建军事集团。

这种合作模式为发展中国家提供了新的技术获取路径,对全球技术治理体系的多元化具有积极意义。

从历史维度观察,技术转移从来都是地缘政治演变的重要风向标。

上世纪美苏争霸时期的技术封锁与突破,塑造了半个世纪的国际格局。

当前新一轮技术转移浪潮的出现,预示着全球力量对比正在发生深刻变化。

这种变化不是通过军事对抗实现的,而是通过技术自主创新与合作共赢逐步形成的。

值得注意的是,此次技术合作的宣布时机与内容都经过精心考量。

航空发动机作为航空航天工业的核心,其技术突破将产生广泛的产业链带动效应。

这种高技术领域的合作,既体现了双方的战略互信深度,也反映了应对全球技术竞争的现实需求。

在评估这些发展时,应避免简单化的"阵营对抗"思维。

当今世界的互联互通决定了任何国家都无法独善其身,技术合作与竞争并存将是未来国际关系的常态。

中俄技术合作不针对第三方,而是基于各自发展需要的自主选择,这种合作有利于打破技术垄断,促进全球技术体系的多元平衡。

最后留给读者朋友们的思考悬念:当技术主权成为大国竞争的新焦点,西方主导的技术壁垒体系遭遇实质性突破时,全球技术治理秩序将如何重构?

在军事手段与技术合作交织的新地缘政治博弈中,各国将如何平衡安全需求与发展权利?

这种重构过程将对发展中国家带来怎样的机遇与挑战?