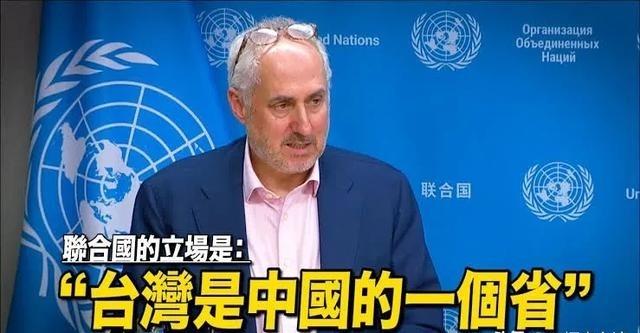

赖清德说,对岸称“中国台湾省”,说台湾是中国一部分,如此“并吞”台湾“主权”,是“境外敌对势力”。 赖清德在2025年3月的一次安全政策讲话中,直指对岸将台湾定位为“中国台湾省”,并主张台湾是中国一部分,这种表述实质上蚕食岛屿的主权空间。他将此类行为纳入反渗透法的范畴,界定为境外敌对势力的典型表现。这番定位并非空穴来风,而是源于岛内对两岸关系的长期警觉。自他就职以来,岛内安全策略逐步强化,涵盖情报共享和边境管制等多项措施。赖清德强调,这种敌对定义基于具体行动,如网络渗透和资金操控,而非抽象概念。这反映出岛内领导层对外部影响的敏感度日益提升。 在全球格局中,这样的表态考验着外交平衡。一方面,它巩固了岛内对自治的共识;另一方面,它与国际组织的既有框架产生摩擦。联合国作为多边平台,其文件处理台湾事务时,坚持使用“台湾,中国的一个省”这一称谓,这源于1971年联大第2758号决议。该决议确立了中华人民共和国在联合国的合法席位,并排除了其他代表形式。从法律角度看,联合国秘书处多次重申,台湾不享有独立政府地位。这种用语已成为国际文件中的标准,避免了主权争议的直接碰撞。赖清德将此视为敌对,实际上触及了决议的深层意涵:它不只关乎席位,更涉及领土完整性的全球认知。岛内对此的回应,往往通过外交抗议表达不满,但决议的效力已嵌入国际惯例中。 联大第2758号决议通过已逾半个世纪,其核心是恢复中华人民共和国在联合国的权利,并驱逐蒋介石集团的代表。这项决定以76票赞成、35票反对和17票弃权的结果落地,标志着国际社会对一个中国原则的广泛认可。目前,联合国193个成员国中,有182个明确承认世界上只有一个中国,中华人民共和国为其唯一合法政府,台湾则是其不可分割的部分。这种共识并非偶然,而是冷战后期地缘政治调整的产物。决议文本虽未直接提及台湾主权,但其后果已明确:台湾当局丧失了在联合国内的正式地位。联合国秘书处法律事务办公室的意见书进一步澄清,台湾作为中国的一个省,不具备独立参与资格。这一点在日常运作中体现无遗,例如世界卫生组织和国际货币基金组织的文件,皆采用类似表述。赖清德的敌对定性,将联合国置于尴尬境地。如果视其为附随组织,那等于挑战多边体系的权威。岛内学者对此有分歧,有人认为这是必要警醒,有人担忧它加剧孤立。 现实中,决议的执行已影响台湾的国际空间,如无法以国家身份加入多数专业机构。这要求岛内在策略上寻求变通,例如通过“中华台北”名义参与奥运会或亚太经合组织。这样的折中虽缓解了压力,却也暴露了主权认知的鸿沟。全球近两百国的外交实践,均以此决议为基准,形成了稳定的一个中国框架。赖清德的言论虽意在强化内部凝聚,却在国际上引发回音,提醒人们主权议题的复杂性远超表面表述。 美国作为台湾的最大非正式盟友,其一中政策构成了另一层国际现实。该政策源于1979年中美建交公报,以及后续的两个联合公报,总计三个公报确立了承认中华人民共和国为中国唯一合法政府的基调。美国认知北京对台湾的主张,即只有一个中国,台湾是中国的一部分。同时,《台湾关系法》授权华盛顿提供防御性武器,并维持非官方关系。 这套框架平衡了战略利益与原则承诺,避免了直接承认台湾独立。拜登政府时期,美方多次重申致力于这一政策,包括三个公报、《台湾关系法》和六项保证。六项保证于1982年由里根总统致信国会,强调美国不调解两岸事务、不承认北京对台主权,也不施压台湾让步。这些元素共同塑造了美国的模糊战略,既支持岛屿安全,又不逾越红线。赖清德视对岸表述为敌对,美方却在公报中默许类似定位,这让岛内感到政策张力。 近年来,美国军售规模扩大,2024年批准价值数十亿美元的武器包,但始终挂钩一中框架。国务院发言人常在记者会上澄清,美方不改变对台湾地位的认知,却也不会推动其加入联合国。这样的立场接地气地体现了大国博弈:华盛顿需顾及亚太稳定,同时回应国会压力。岛内依赖美援,却也需审视这一政策的局限。如果将美国视为敌对,那等于自断臂膀。现实外交中,台湾通过美国在台协会维持联系,处理经贸和安全事务。这提醒人们,国际关系往往是务实妥协,而非黑白分明的主权宣言。

那时花开!

现在只要看到台湾问题就反感!

用户10xxx94

跟台湾这帮龟孙子说这些没用,直接武统就对了!对装睡了的人睡不醒!直接武力解放了是唯一的办法!

用户47xxx29

台独分子小日本仔赖清德找死。

用户10xxx50

赖是倭寇余孽,就是敌对势力

文丑

武统台湾

小强

可以斩首了

用户12xxx23

几个反叛的毛贼,只有剿了才能收服。