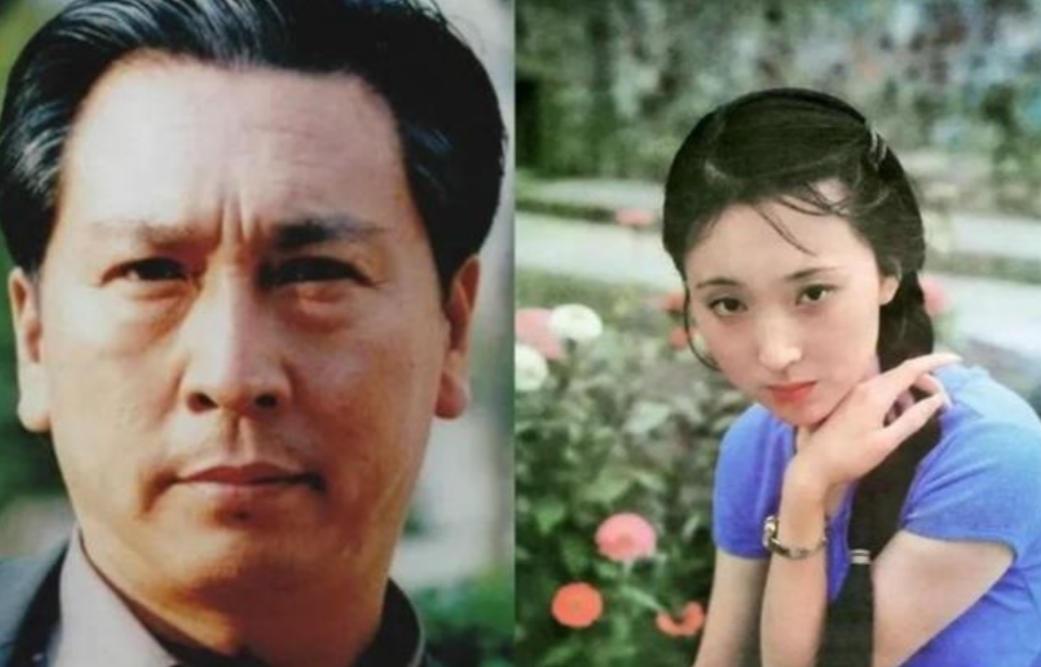

2007年,病入膏肓的陈晓旭,让人赶紧联系前夫毕彦君,想和他做最后的告别。谁知,电话接通后,得知陈晓旭病重消息的毕彦君顿时泣不成声。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 2007年的北京城笼罩在春末的微凉中,医院病房里的白炽灯映照着陈晓旭苍白的脸庞。 消毒水的味道弥漫在空气中,她艰难地抬起手,示意身边的人联系毕彦君。 此刻的她,仿佛又回到了那个充满梦想的年纪,回到了鞍山话剧团的排练厅。 1979年的鞍山,空气中弥漫着工业城市特有的钢铁气息。 话剧团的老式建筑里,总能听到演员们练声的回响。 24岁的毕彦君穿着洗得发白的练功服,正在指导新来的报幕员陈晓旭如何把握台词节奏。 年轻的陈晓旭扎着麻花辫,眼睛里闪烁着对表演的热爱,她总是最早到排练厅,最晚离开。 毕彦君发现这个14岁的小姑娘不仅天资聪颖,更有着超乎年龄的文学感悟力。 特别是对《红楼梦》的理解,常常让他这个科班出身的演员都自叹弗如。 1983年的春天,《红楼梦》剧组在全国遴选演员的消息传到鞍山。 毕彦君第一时间找到陈晓旭,鼓励她去试镜。 在话剧团狭小的化妆间里,毕彦君帮陈晓旭分析林黛玉这个角色,一字一句地打磨试戏片段。 试镜那天,陈晓旭穿着素雅的衣裙,将林黛玉的才情与忧郁演绎得淋漓尽致,最终从众多竞争者中脱颖而出。 拍摄期间,陈晓旭经常给毕彦君写信。 在山西晋祠的外景地,她趴在宾馆的床头柜上写信,描述着拍摄趣事和角色塑造的困惑。 毕彦君的回信总是及时而详尽,不仅解答她的疑问,还细心提醒她注意身体。 这些信件成为两人情感的纽带,也让他们的心越走越近。 1987年《红楼梦》播出后,陈晓旭一夜成名。 但在光环背后,她常常感到迷茫。 毕彦君始终是她最坚实的后盾,在她为戏路受限而苦恼时给予开导,在她因媒体过度关注而焦虑时给予安慰。 第二年,两人在北京组建了自己的小家,蜗居在胡同深处的一个小院里。 院中种着一棵海棠树,花开时节,落英缤纷,陈晓旭总爱在树下读剧本,毕彦君则在一旁沏茶陪伴。 然而,演艺圈的聚少离多渐渐消磨着这份美好。 陈晓旭的档期总是排得很满,经常数月不着家;毕彦君则深耕话剧舞台,追求艺术的纯粹。 两人在事业选择和生活理念上的分歧日益明显,最终不得不选择分开。 2006年,陈晓旭被确诊乳腺癌的消息如晴天霹雳。 治疗期间,她常常想起与毕彦君在海棠树下品茶读诗的时光。 在生命最后的时刻,她最想见的人就是毕彦君。 当毕彦君赶到医院时,看到病榻上消瘦的故人,往事涌上心头,这个一向沉稳的演员不禁潸然泪下。 他们聊起了年轻时在话剧团的点点滴滴,回忆起一起钻研剧本的日日夜夜,说到动情处,两人的手紧紧握在一起。 2007年5月13日,陈晓旭永远地闭上了眼睛。 葬礼上,毕彦君默默站在人群最后,手中握着一本泛黄的《红楼梦》,书中夹着当年陈晓旭从拍摄地寄来的信笺。 海棠花落的季节,一段跨越三十年的情缘就此落幕,只留下那些岁月深处的美好记忆,永远珍藏在时光的长河里。 毕彦君轻轻抚摸着书页,仿佛还能感受到当年那个扎着麻花辫的少女对艺术的执着与热爱。 主要信源:(新浪—— 陈晓旭芳魂长辞潇湘馆 世人感赋葬花吟)