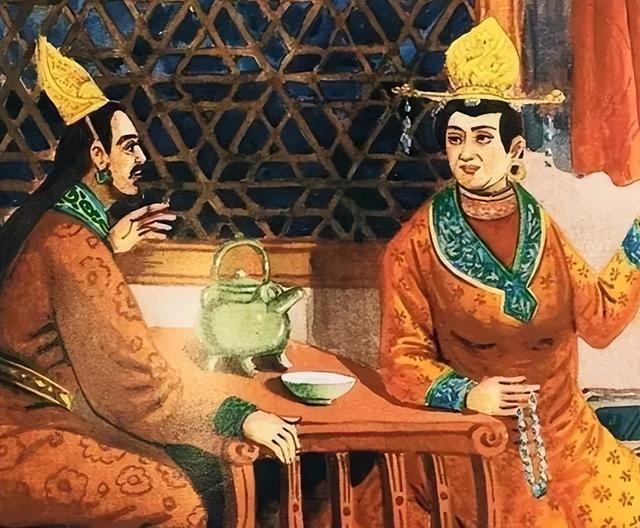

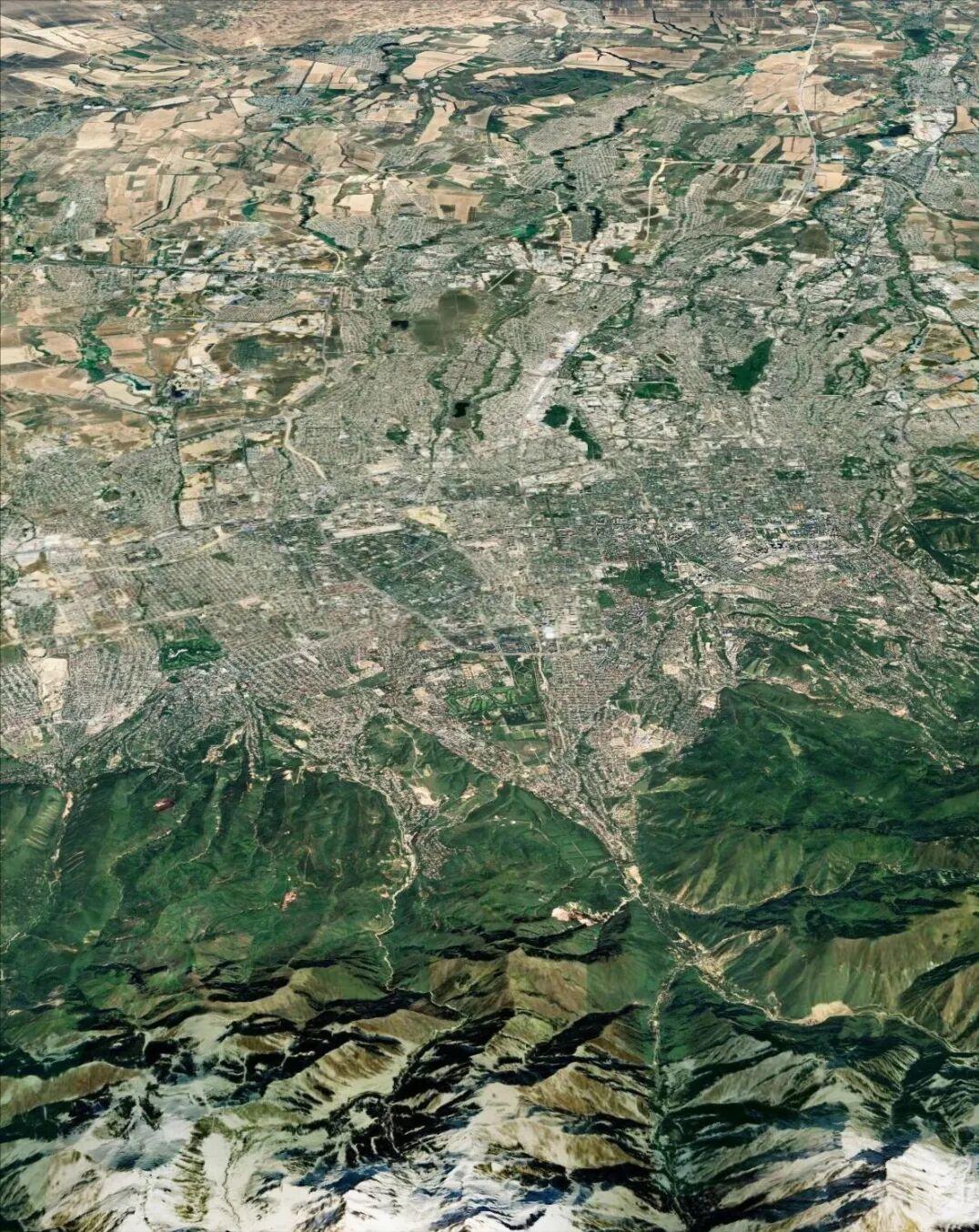

1177万维吾尔族:东亚容貌混金发碧眼,他们祖先是从哪来的? 你能想象吗?在中国的西北角,有一群人,明明生活在亚洲,却长着金发碧眼的“欧洲脸”?他们不是外国人,而是土生土长的中国少数民族——维吾尔族。 1177万人口,东亚五官混着西方轮廓,这背后到底藏着怎样一段民族融合的“穿越”故事? 新疆维吾尔族,别看今天大多聚居在塔里木盆地周边的绿洲城市,但他们的祖先,其实不是在这里“定居”起家的。 历史得从2000多年前说起,当时他们的先民叫“丁零人”,活跃在贝加尔湖以南、额尔齐斯河一带,妥妥的北方游牧民族。 随着中亚局势的变动,这些人一路往西南迁移,先后被称作铁勒、袁纥、韦纥、回纥,直到唐朝时期,他们逐渐壮大成了一个能与帝国打交道的强大部族。 788年,回纥可汗甚至主动“改名换姓”,取名“回鹘”,意为“像鹘鹰一样灵活”,可惜好景不长,9世纪中叶,回鹘汗国瓦解,大批回鹘人西迁,进入塔里木盆地一带,开启了与当地民族深度融合的历史进程。 这时候塔里木盆地住着很多族群,既有东亚族群,也有操印欧语的古代欧洲人种,比如吐火罗人、塞人,这些人早早就扎根在中亚,跟如今的德意志、凯尔特血统有点“亲戚关系”。 所以,从这时候起,回鹘人的东亚基因,和当地白种人基因开始“握手言和”,造就了维吾尔族多元的面孔。 也难怪今天在新疆喀什、和田一带,常能见到高鼻梁、深眼窝的“欧洲范儿”维吾尔族人,而在哈密、吐鲁番等东疆城市,东亚特征又更明显一些。 别小看一张脸,它不仅是遗传学的结果,更是历史交通路线的“活地图”,塔里木盆地正好卡在古丝绸之路的咽喉地带,东西方商队、僧侣、战士、移民都从这片土地穿行而过。 从中亚带来的金发、白肤、碧眼基因,和从东亚带来的黑发黑眼黄皮肤,像两条河流在塔里木盆地交汇,维吾尔族就是这场基因融合的“产物”,他们的样貌,不是突变,而是历史的沉淀。 而且,这种融合并不只是“你中有我,我中有你”那么简单,比如,有研究指出,南疆的维吾尔族人群中,印欧基因的占比普遍偏高,而东疆则更多为黄种人特征,这种差异,正好对应着古代丝路的交通密度和文化交汇点。 这个地理分布,其实跟新疆本身的地形也有关系,新疆是“三山夹两盆”的格局,南边是昆仑山,北边是阿尔泰山,中间横着天山,把新疆分成南北两大块。 塔里木盆地夹在南边,水源零星,绿洲农业发达,适合定居,而维吾尔族人,也正是沿着这些绿洲一带发展起来的。 维吾尔族的成长史,并不是哪一个民族“压倒”另一个民族,而是在不断迁徙与融合中找到新的认同。 比如他们的语言,使用维吾尔语,属于突厥语系,却又夹杂着波斯语、汉语、阿拉伯语的词汇,这种语言的“拼盘式”结构,正是多元文化长期共处的结果。 再看他们的宗教信仰,维吾尔族人如今主要信仰伊斯兰教,但在历史上的不同阶段,他们也曾信奉过祆教、佛教、摩尼教、景教等宗教,每一次信仰的转变,都是一次文化适应的过程。 就连服饰,也能看出这种多元融合的痕迹,南疆维吾尔族女性的传统服饰,有明显的中亚风格,而东疆则更具东亚元素。 人们在街头看到的色彩鲜艳、图案繁复的维族服装,正是这段融合历史的外化表达,所以说,维吾尔族不是某种单一血统的延续,而是在时代大潮中不断拼接、重构出来的文化复合体。 很多人看到维吾尔族的金发碧眼,总觉得神奇,甚至以为是哪路“异族后裔”,但其实,这种现象不需要用“奇迹”去解释,它是历史发展走到今天的自然结果。 从人类学角度来看,维吾尔族的多样相貌,是多次族群融合后遗留的基因痕迹,从地缘角度看,新疆本身就是一个多民族、多文化、多宗教的交汇地带,维吾尔族的形成也正是这种“十字路口效应”的产物。 当西方媒体动辄用刻板印象来定义维吾尔族时,他们忽略了这一点,这个民族的多样性,不是外来影响的结果,而是中国历史本身的延续。 维吾尔族是中华民族大家庭中独特的一员,他们的文化、语言、信仰、面孔,都是中华文明多元包容的真实写照。 如今的维吾尔族,不仅在新疆这片土地上扎根,也在全国各地、乃至世界舞台上展现着自己的活力,而他们的故事,也为我们理解“什么是中华民族”提供了一个最生动的注脚。 维吾尔族的面孔,是历史写在基因上的“古道密码”,他们的文化是丝绸之路留下的“多元拼图”,不是谁征服了谁,而是千年融合出的共同身份。 1177万维吾尔族,不只是新疆的“特色”,更是中国多民族大家庭中,一个不可或缺的精彩篇章。 看懂了他们的来龙去脉,也就更懂今天中国的民族多样性从何而来,历史不是分裂的起点,而是团结的根基。

劉斟

维吾尔容貌也不像欧洲人 应该是欧亚混血民族

用户10xxx16

必须加大对各少数民族包括文化、婚姻、宗教大融合。

caizhenyu33

金发碧眼?作者胡说八道!

用户10xxx91

维族有白皮肤、非黑色眼瞳、金发特征之一的都极少,长的完全白种人外貌的更少见,反而典型东亚黄种人外貌的很常见

用户11xxx04

金发碧眼?小编胡说

伯爵

我国只有一个欧罗巴人,塔吉克族。

经纬

不要信口开河,维吾尔族的长相多样化,有几个金发碧眼的?

顺心

新疆金发碧眼的人,是更古老的中国人之一!

zou157

屁的金发碧眼,吹的他们自己都认为自己就是白种人了,更加不得了了。

库克

胡说八道