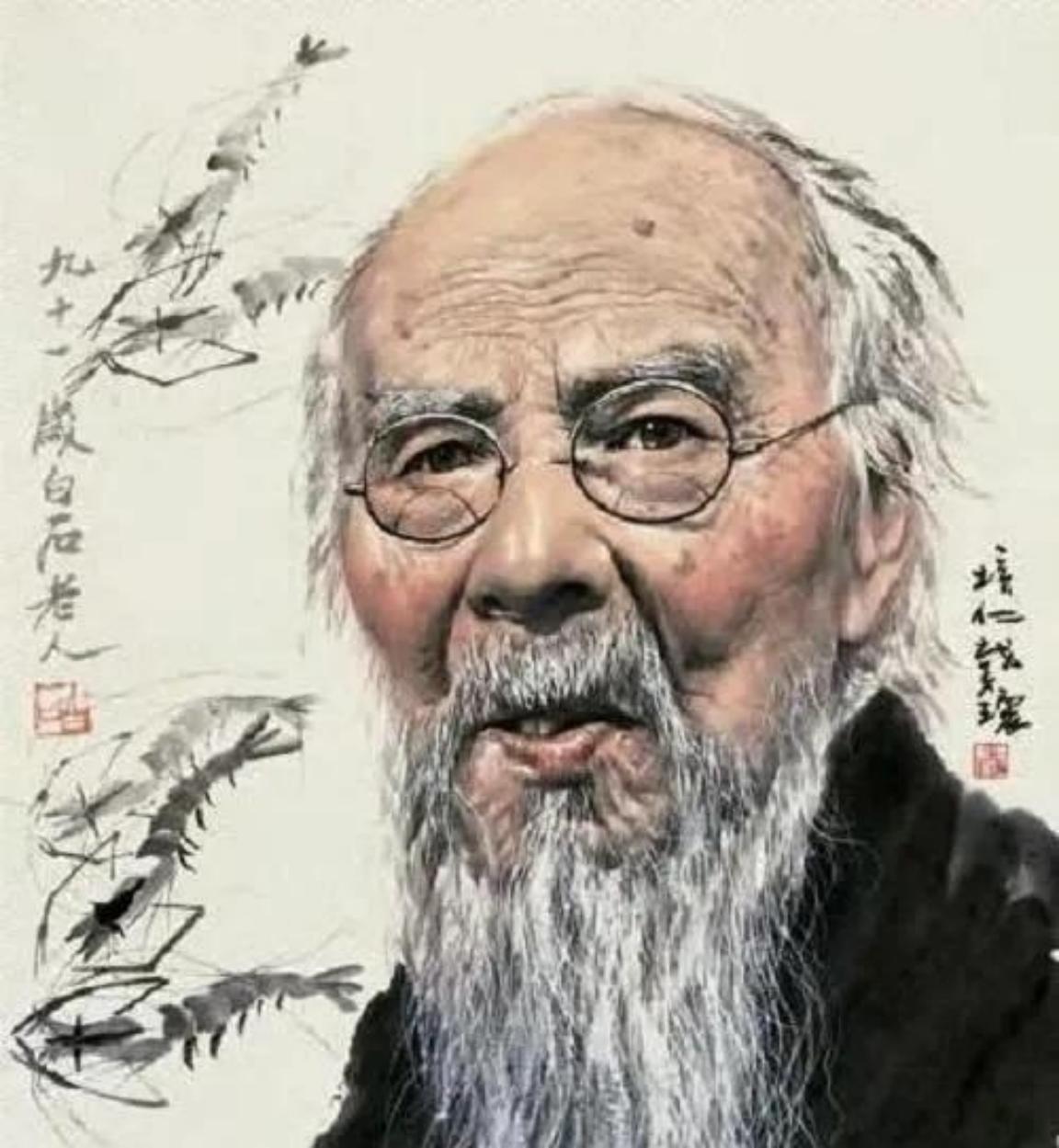

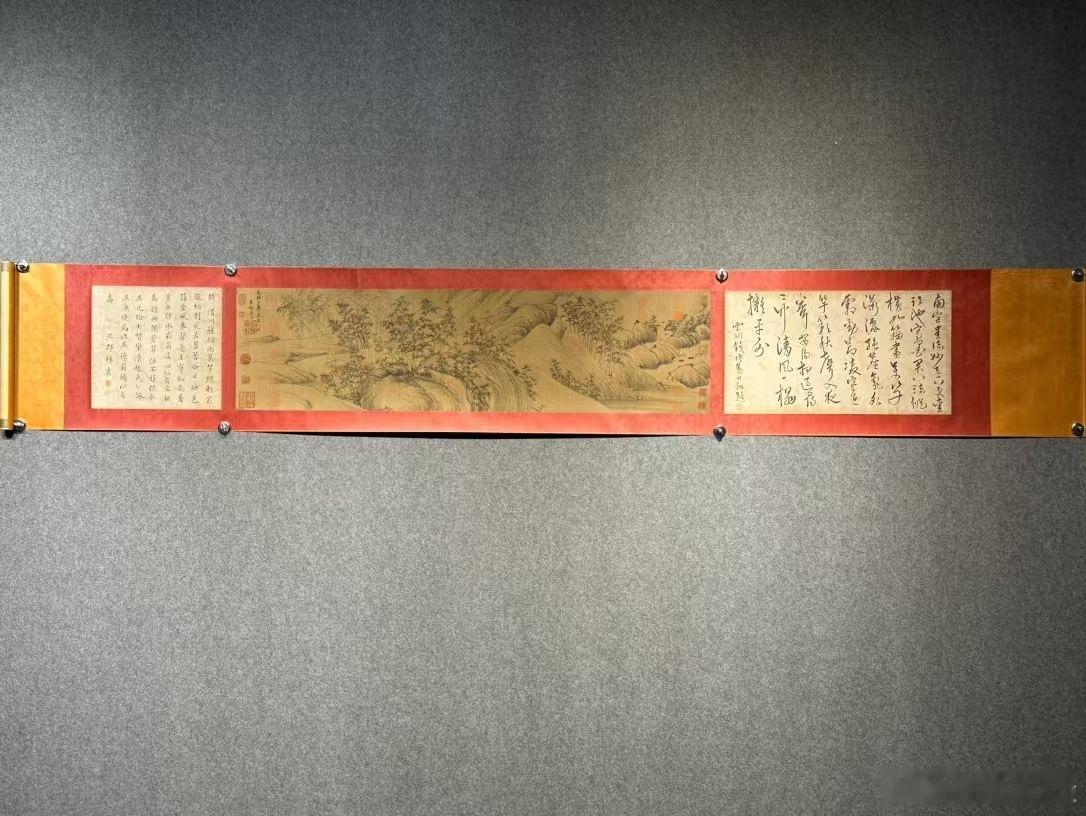

1947年,李可染想拜齐白石为师,齐老随意翻看着李可染带来的画,没曾想,刚翻几下,他竟然突然起身:“拿笔来!”随后便在一幅名叫《牧牛图》上提了11个字,多年后,这幅画竟然被卖了7751万! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! “牧牛图”这幅画,很多人第一眼看到时也许只觉得温馨淳朴,画里一头牛、一个牧童、远处的田野和山峦,好像带着泥土的气息,但谁能想到,这样一幅画,几十年后竟会成为拍卖场上的焦点,价格一路飙升,成为中国近现代画坛的传奇,它的背后,不仅有李可染一生的努力,还有整个中国画坛几代人的故事和情感。 李可染的画牛之路,并不是一帆风顺的,他自小喜欢画画,学过山水、素描、油画,也是那种练功扎实、不肯糊弄自己的人,小时候在江苏徐州,师从当地名家学习传统山水;后来到了大城市,不断接触新的画法,年纪轻轻就进了上海美专,紧接着又跑去杭州,跟着林风眠、安德烈等中外名师学西画,别人画牛喜欢临摹古画,他却总觉得那些牛浮在纸上,怎么也踩不到地里,为了解决这个问题,他没少下功夫琢磨。 李可染画牛,有个习惯——不是对着照片临摹,也不是凭记忆胡画,而是拿着速写本跑到乡下,甚至跟着牛屁股转,1942年,他在重庆郊外的田野里写生,那时正值夏天,阳光晒得人头晕,田埂里一头老牛在啃草,牛背上的小孩兴致勃勃地逗着鸟笼,这样的场景,让李可染看得入了迷,他蹲在田埂边,观察牛的每一个动作,连牛蹄抬起时带起的泥点、牛尾巴甩动时的弧线、牛毛的蓬松感都细细勾画下来,牛背上的牧童,脚丫子翘着,仿佛随时要跳下来在田埂上撒欢,每一个细节,都是他用心捕捉的生活气息。 为了一头牛,他甚至画了几十幅不同姿态的草稿,牛低头啃草的脖子,甩尾巴的屁股,牛耳朵晃动的角度,甚至牛在树荫下乘凉时耷拉的耳朵,他都一遍遍地画,为了把牛的神态画准,他跟着牛转了三天,直到自己满意为止,他不愿意让牛只是画纸上的符号,而是要有泥土的厚重感,要让人一看就觉得牛真的在田间行走,仿佛随时要走下画纸去吃草,这种对生活的观察和琢磨,让他笔下的牛透着一股憨劲,也多了几分真实。 等到画完那幅著名的“牧牛图”,李可染自己也觉得这牛“活”了,画中的牛不再是传统山水画里那个飘着的影子,而是一个有温度、有性格的生命,牛身上的墨色浓淡,远山的虚实,田埂的湿润感,都被他用心处理,为让牛身更厚重,他还特意把西画的光影技术融进了水墨里,甚至用泥点沾墨,画出牛蹄踩泥的效果,牧童的神情天真、动作自然,整个画面充满了生活气息,也难怪,这幅画后来成了他的传世之作。 几年后李可染北上,带着这幅心爱的“牧牛图”和其他几幅得意之作来到北平,画坛上早有不少人夸他画得好,但他心里知道,真正的高手在民间,自己还要进步,那时的齐白石,已经是画坛泰斗,年岁虽大,精神却很足,他对后辈的作品向来挑剔,尤其不喜欢只会临摹、没有自己想法的人,李可染带着忐忑,拿出自己的画作请老人指点,齐白石起初只是随意翻看,直到“牧牛图”摊开,老人神色才有了变化,那头牛的憨厚,牧童的无邪,田野的辽阔,都让他眼前一亮,老人当场题字,把李可染的名字和自己的名字并列,表达出极高的认可和欣赏,这一题,不只是对画的肯定,更象征着两位大师之间艺术精神的传承。 这次际遇对李可染来说,是人生的拐点,他正式拜入齐白石门下,开始跟着老人学习山水、花鸟等国画技法,齐白石不仅在画法上毫无保留地教导,更反复提醒他,画画不能只学技法,更要学会从自然、从生活中寻找灵感,李可染把师父的教诲牢记心头,每次作画前都要先去观察真实的景色,再动手,他还去拜黄宾虹,吸收不同的技艺,随着时间推移,李可染不再满足于模仿,而是尝试把西洋画的光影、明暗和中国水墨的韵味结合起来,逐渐形成了属于自己的风格。 李可染一向自称“苦学派”,他把自己的速写本当成宝贝,画坏的、画废的也舍不得扔,还专门刻了一枚“废画三千”的印章自勉,有时一张画改上五六遍,直到自己满意为止,他的学生和同行们都知道他对画画的执着,担任中央美院教授后,他更注重写生和创新,带着学生们走进大自然,鼓励大家不要只会照搬古人,要画出属于自己的东西,他的牛、山水、人物画,都融入了对生活的体察和感情,也体现了几个时代艺术观念的碰撞与融合。