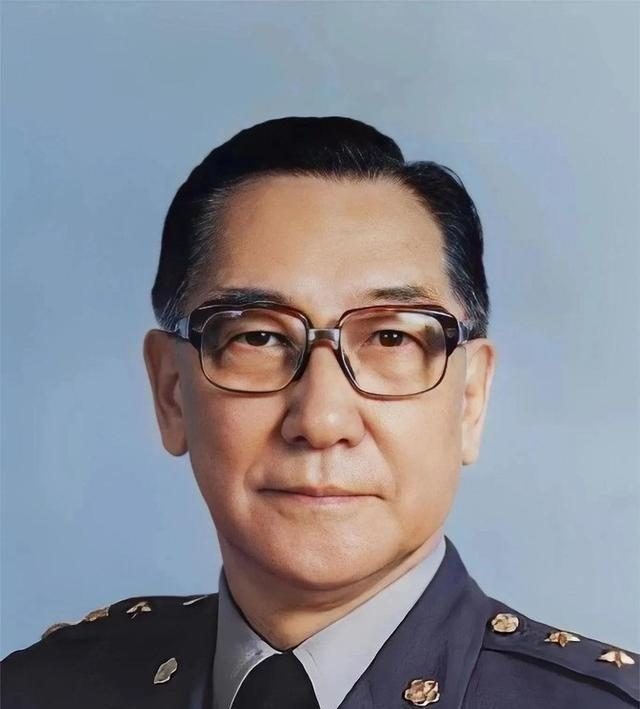

1950年,胡适在《史大林雄图下的中国》一文中,对张学良作出了这样的评价:“这个‘少帅’张学良,那时正在三十四十岁的中间,是一个因纵容而变坏的竖子,他的理解力从没有成熟过······他已陷入了夜郎自大的地步。” 胡适写下这话的时候,人在美国纽约,距离他离开大陆不过一年。作为常年关注国家命运的自由主义知识分子,他对1930年代中国的动荡始终揪着心,而张学良在那段历史里的角色,恰好成了他焦虑的一个出口。 很多人不知道,胡适和张学良并非毫无交集,1929年张学良主政东北时,曾邀请胡适到沈阳演讲,当时胡适还劝他“多做实事,少谈政治”,可后来的发展,显然没按胡适期待的走。 胡适口中“三十四十岁的中间”,其实精准指向了张学良人生最关键的那几年——1931年九一八事变时,他刚满30岁;1936年西安事变时,也才35岁。在胡适看来,这正是一个人该扛起责任的年纪,可张学良的两次关键选择,都让他难以接受。 第一次是九一八事变后的“不抵抗”,东北军十几万兵力,面对日本关东军的突然进攻,却按兵不动,短短四个多月,东北三省全部沦陷。 胡适在当时的日记里就写过,“东北之失,非兵之罪,乃将之罪”,他觉得张学良手握重兵却不敢应战,是对国家和百姓的不负责任。 可很少有人提,张学良当时的处境远比外人看到的复杂。他1928年接手东北时,父亲张作霖刚被日本人炸死,年仅27岁的他要稳住奉系内部的老派势力,还要应对日本的步步紧逼。 国民政府那边,蒋介石一直强调“攘外必先安内”,多次电令他“避免冲突,静待国联解决”。 张学良不是没犹豫过,他曾对身边人说“我宁愿抗命,也不愿让东北军白白牺牲”,可最终还是选择了妥协——他以为退让能换来缓冲时间,却没想到成了一生的遗憾。后来他被软禁时回忆起这段往事,还红着眼眶说“我这辈子最后悔的,就是九一八那天没下令打”。 胡适对张学良的苛责,还藏着他对“知识分子式责任”的执念。他始终认为,掌权者哪怕年轻,也该有成熟的判断力,不能被情绪或外力左右。 可他没看到,张学良的“不成熟”里,其实藏着那个时代军阀子弟的通病——从小在权力中心长大,习惯了被捧着,对现实的残酷缺乏足够认知。 张学良16岁就被封为陆军少将,20岁成了东三省陆军整理处总监,身边人多是阿谀奉承之辈,很少有人敢跟他说真话。这种环境下成长起来的他,确实容易高估自己的能力,也容易在关键时刻摇摆。 但历史从来不是非黑即白的。如果只盯着九一八的“不抵抗”,就会忽略张学良后来的转变。 1936年,他冒着掉脑袋的风险,和杨虎城一起发动西安事变,逼着蒋介石停止内战、联共抗日。这次事变直接促成了抗日民族统一战线的形成,也让他从“不抵抗将军”变成了“民族英雄”。 可胡适因为反对暴力逼宫,连带着对这次事变也持否定态度,甚至说“张学良此举是破坏国家统一”——他的立场局限,让他没能看到这次事变背后的历史价值。 其实,评价张学良这样的历史人物,从来不能脱离他所处的时代。他有过失误,也有过担当; 有过懦弱,也有过勇敢。胡适的评价之所以尖锐,是因为他站在知识分子的理想主义立场上,期待一个完美的掌权者,却忘了人终究会受时代和环境的制约。 而我们今天再看这段历史,更该明白:没有绝对的“好人”或“坏人”,只有在特定情境下做出选择的普通人,这些选择交织在一起,才构成了真实的历史。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

米兰的小铁匠

胡适,现代公知的鼻祖。一个被教员、周总理、老蒋共同鄙视的人

大中消息 回复 09-19 12:17

还有鲁迅先生也不喜欢胡适之

微斯人

渣男胡适