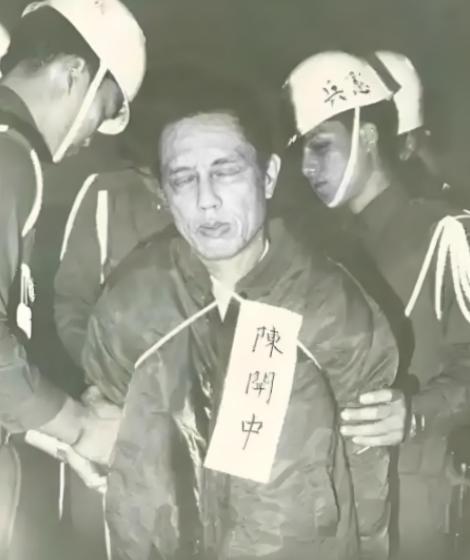

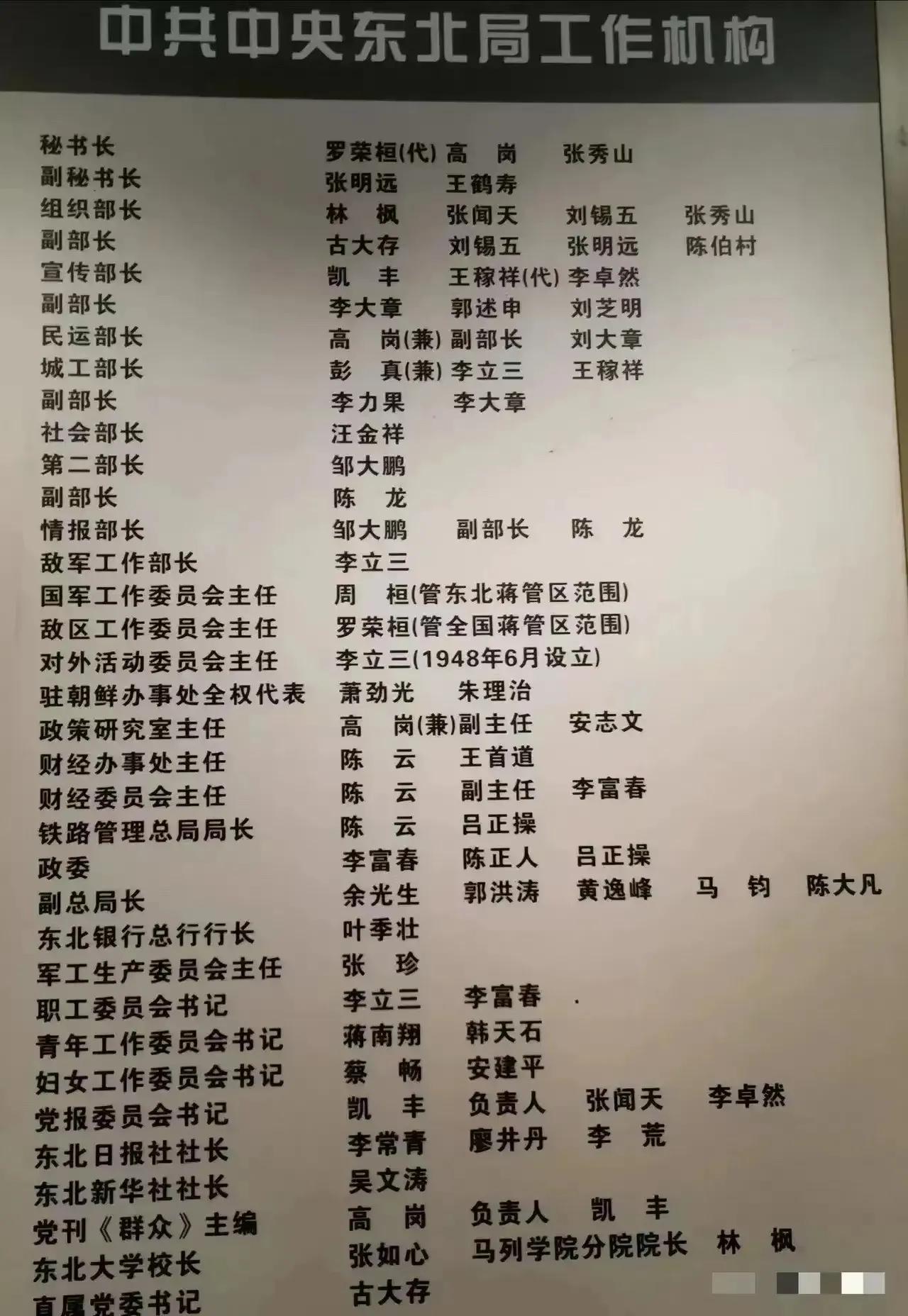

1949年,金门战役失败后,我军团政委陈利华却消失的无影无踪,最终被确诊牺牲,谁料,他竟然利用假身份,潜伏在台湾32年,甚至当上了高官! 2000 年广东梅县的公墓前,一块刻着 “陈利华 隐蔽战线英雄” 的墓碑立了起来。 捧着骨灰坛的儿子不会想到,父亲的名字曾在台湾档案里以 “陈开中” 的名义,标注着 “匪谍,政战部上校”—— 两个身份,跨越 32 年,终于在故土合二为一。 1965 年台湾军校的颁奖台上,“陈开中” 接过 “忠诚勋章” 时,台下没人知道他口袋里藏着枚新四军红星徽章。 这位被夸 “情报分析冠绝全军” 的上校,夜里会把军事部署草图锁进地下室保险柜,草图边角还留着只有他懂的加密符号,那是给大陆联络人的标记。 1949 年金门滩头的泥地里,29 岁的陈利华抹掉脸上的血,看着国民党炮火炸毁最后一艘平底河船。 他刚喊完 “守住阵地”,就被弹片击中,躲进山洞时摸到怀里的红星徽章,突然想起母亲教的客家话 —— 就是这句方言,让他成了 “国军少尉陈开中”,从解放军政委变成了敌军伤员。 1981 年台北的茶馆里,陈瑞林拍着桌子骂 “陈开中” 小气。 这位和陈利华同批被俘的老乡,此前靠着传递情报拿丰厚报酬,可陈利华一退休,养老金少了,给的钱也减了。 没人知道,陈瑞林拍桌的力度,会让一份举报信几天后出现在台湾当局的办公桌上。 1972 年香港旺角的卫生间里,“陈开中” 把情报塞进墙缝,外面特务的脚步声越来越近。 他整理好西装,镜子里的人穿着笔挺的国民党军装,眼神却飘向大陆的方向。 这次 “公务出差” 本是传递情报的机会,最终却只能空手而归,情报在墙缝里待了多久,他到死都不知道。 1995 年台北档案库的灯光下,两岸研究者对着两份文件发呆。 左边是 1949 年解放军失踪名单:“陈利华,253 团政委,牺牲”。 右边是 1981 年处决档案:“陈开中,政战部上校,匪谍”。 籍贯、年龄、早年经历完全重合,直到这时,“陈开中” 就是陈利华的秘密才被捅破。 1981 年台北刑场的寒风中,61 岁的 “陈开中” 没为自己辩解一句,只对行刑人员说 “骨灰送回梅县”。 他胸前的上校徽章和怀里的红星徽章贴在一起,就像他 32 年的人生 —— 一半是伪装的荣光,一半是坚守的信仰,直到枪响,才终于不用再藏。 这些碎片拼起来,才是完整的陈利华:1949 年用方言换得生机,1965 年用勋章掩护情报,1972 年用冒险传递信念,1981 年用沉默接受结局,1995 年用档案还原真相,2000 年用墓碑正名人生。 从 “牺牲” 到 “高官” 再到 “英雄”,他的每一个身份,都是对信仰最沉默的坚守。 当年隐蔽战线里,陈利华这 32 年潜伏事儿挺有代表性的。1949 年金门打完仗,他就用 “陈开中” 这个名在台湾待下来了,从最开始的少尉慢慢做到政战部上校,一直没忘自己该干的。 借着工作方便搜集情报,还好几次想把情报送回大陆,干的就是隐蔽工作者该做的事。 看他选的路也挺顺的:打仗时靠客家话赶紧装成自己人,脑子转得快;后来拿 “忠诚勋章” 当掩护,稳住身份。 退休后因为给老乡的钱少了,快暴露了也没松劲,到最后就想把骨灰送回梅县。 他这经历给研究那段历史的人提供了实实在在的例子,而且从最开始记成 “牺牲”,到在台湾标成 “匪谍”,最后认成 “英雄”,也能看出来大家承认这些隐蔽工作者的付出,评这事确实得结合当时的情况才客观。 那么到最后,你们是怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!