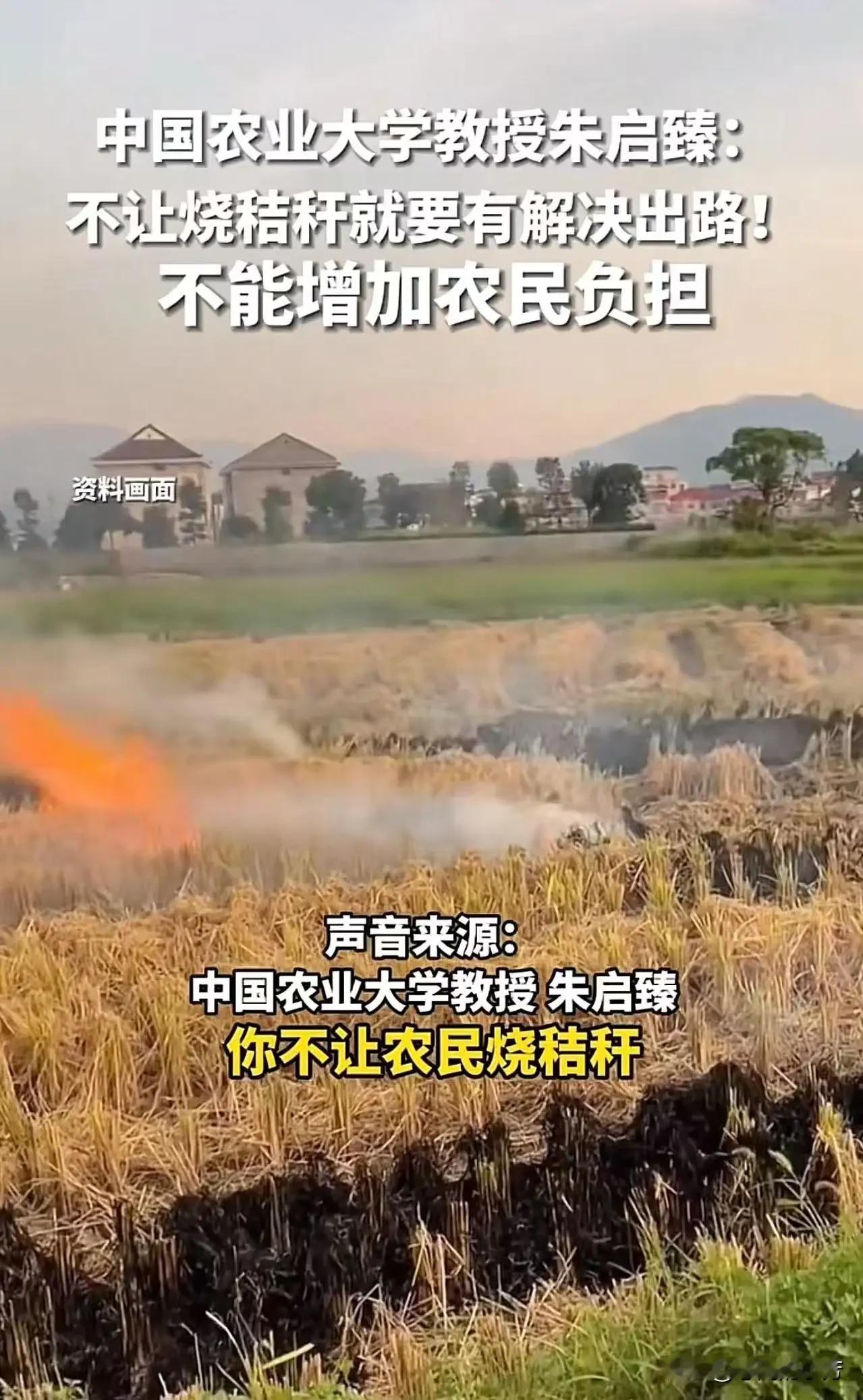

真正的良心专家,勇敢说出真话,赢得了公众的尊敬 近日,一位来自中国农业大学的教授朱启臻在公开场合发声,掷地有声地为农民争取权益。他直言不讳地指出,禁止烧秸秆的政策虽然出于环保考虑,但如果没有切实可行的替代方案,农民的负担只会越来越重。朱教授强调,不能因为政策而让农民成为牺牲品,必须找到科学合理的解决办法,让农民既能保护环境,又不失生计。这番话引发了广泛关注和热烈讨论,网友们纷纷点赞,感叹终于听到了一位真正关心百姓、敢说真话的专家。 朱启臻教授的发声,代表了一种责任感和担当精神。很多时候,政策制定者在追求环保的同时,忽视了基层农民的实际困难。烧秸秆曾被视为一种自然的土地养分回馈方式,实际上在农村广泛存在。禁烧的政策虽然有其环保意义,但没有配套的技术和补偿措施,农民的生活压力反而加大。有人说,烧秸秆是对土地的“养分回馈”,这句话看似简单,却折射出农民对土地的深厚感情和对自然的依赖。其实,科学的农业技术完全可以让秸秆变废为宝,比如利用秸秆制作有机肥料或生物质能源。这些方法既环保,又能帮助农民增加收入。 朱教授的声音让人振奋,也让我们看到一个真正的专家应有的责任感。很多政策的出台,缺乏深入调研和基层沟通,导致“空中楼阁”式的规定难以落地。农民的苦衷没有被充分理解,政策的“刀刃”只指向表面,忽略了根本问题。朱教授的呼吁提醒我们,解决问题不能只靠禁令,要靠科学、创新和理解。农民的辛苦我们都看在眼里,他们的土地关系到国家的粮食安全和生态环境。只要政策能兼顾环保和农民利益,才能实现可持续发展。 社会需要更多像朱启臻这样敢于发声、心系百姓的专家。公众对他的认可,体现了对真诚、务实声音的渴望。我们希望未来的政策制定中,能多一些科学家和基层代表的声音,让政策更接地气、更有温度。环保和发展不是对立的两端,而是可以融合的目标。只要找到正确的路径,既能保护土地,也能让农民过上好日子。 这次事件告诉我们,真正的责任在于用心倾听,敢于直面问题。政策的制定要有温度,要考虑到每一位农民的切身利益。科学和人文的结合,才能带来长远的改变。我们期待未来有更多像朱教授一样的声音,站出来为百姓发声,为土地发声。每个人都应成为推动社会进步的力量,让我们的环境更美好,生活更幸福。 你怎么看待农民的秸秆问题?你是否也觉得,只有科学和理解,才能带来真正的解决方案?欢迎留言分享你的观点。焚烧秸秆真的弊大于利吗?