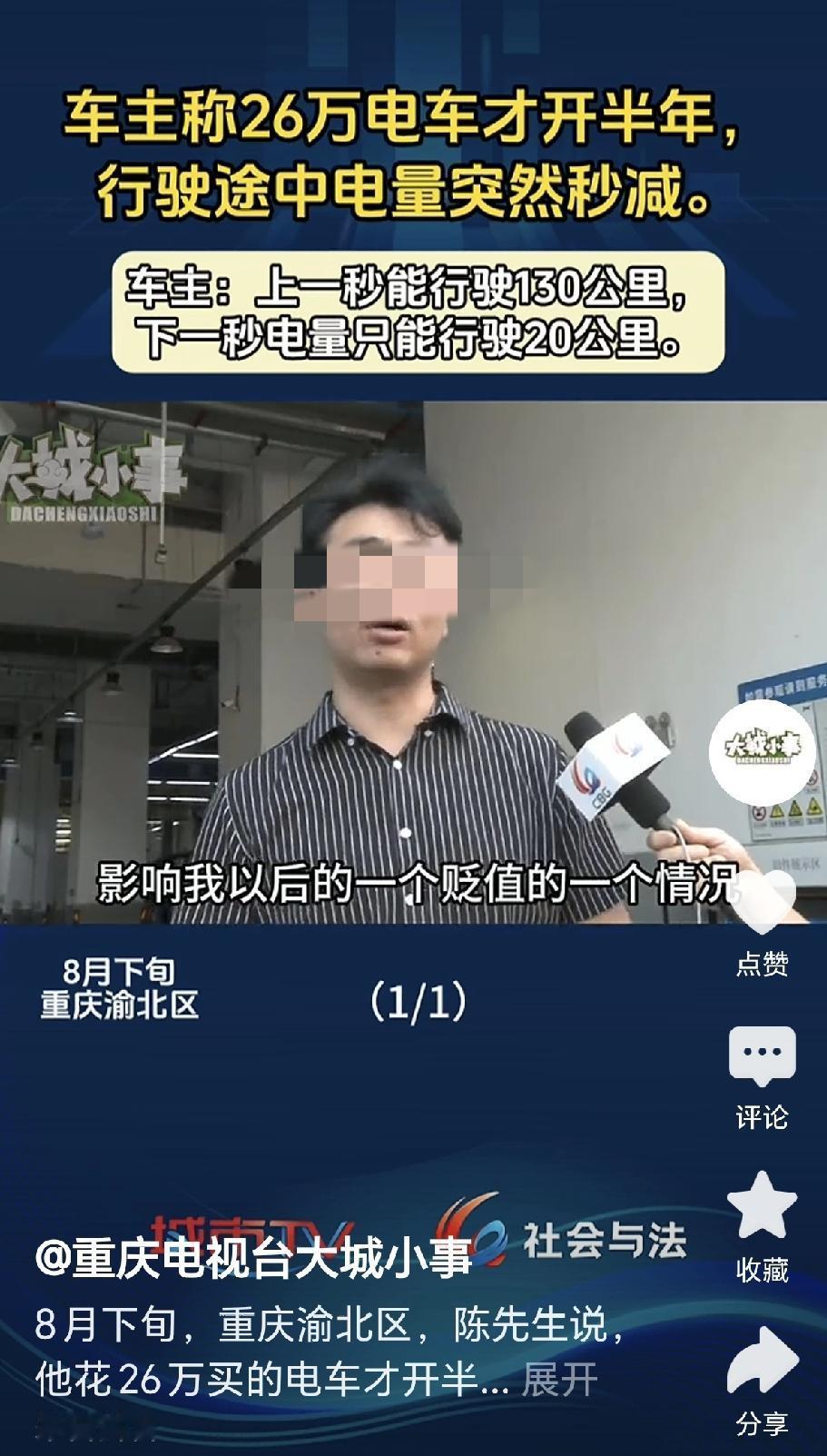

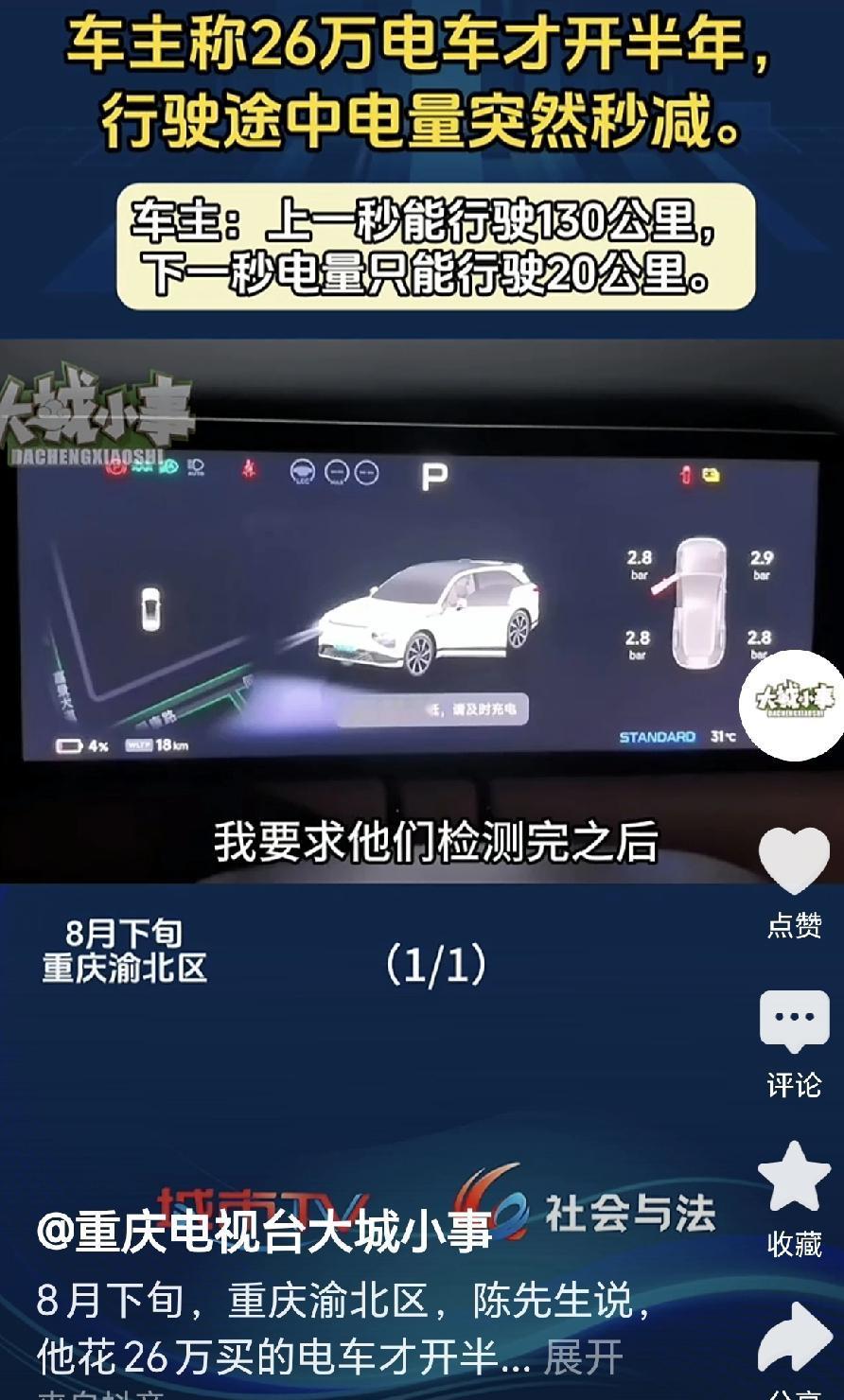

花26万买的新电车,才开半年,电池就出大问题!上一秒显示还能跑130公里,下一秒就掉到20公里,车主吓得当场停在紧急车道! 重庆的陈先生最近彻底崩溃了。去年底,他花了26万元买了一辆新能源电车,当时销售人员拍着胸脯承诺:“放心开,电池二三十万公里都没问题。”陈先生听得心动,觉得花大价钱买个省心,可没想到半年不到,行驶里程才9900公里,这辆车就让他差点在高速上遇险。 那天,他出门办急事,提前把电池充满。高速路面宽阔,车子跑得稳,他一心赶路。可突然间,车载系统的电量显示让他惊出一身冷汗——刚刚还能跑130公里,下一秒却只剩20公里。电量断崖式掉落,意味着随时可能抛锚!陈先生吓得脸色发白,赶紧把车停在应急车道。急刹带来的惯性让身体猛地往前冲,好在安全带拉住了他,否则后果不堪设想。 陈先生心里清楚,这是电池出问题。可一想到车才买了半年,花的还是26万大价钱,他怎么也接受不了。更让他难过的是,车子从那一刻起就再也不敢开了。 他第一时间联系4S店,工作人员看过后表示:“必须把电池拆下来,送回厂家检测。”陈先生急了:“电池是电车的心脏,一旦拆过,车子就大幅贬值,二手车市场根本没人敢收,这损失谁来负责?”可4S店却坚持:“不拆电池,没法检测。” 陈先生觉得这不是解决问题,而是把风险推给消费者。他要求:一旦电池拆检导致贬值,4S店必须补偿;同时检测报告要公开透明,如果衰减超过12%,必须按照“三包”规定退车。可4S店给出的方案是:“可以返厂检测,补偿只能给你一点积分。” 积分换电池损失?陈先生气愤地说:我花的是26万,不是买积分的! 这起事件,很快在当地引发关注。事实上,随着新能源汽车的普及,电池问题已成为消费投诉的重灾区。电池是电车的核心,一旦出故障,不仅影响行驶,更关乎安全。 从法律层面看,陈先生的诉求并不是无理取闹。 《民法典》第617条明确规定:出卖人交付的标的物不符合质量要求的,买受人可以要求承担违约责任。换句话说,如果车辆电池存在严重瑕疵,陈先生完全有权要求退换车。 《家用汽车产品修理更换退货责任规定》(俗称“三包规定”)第二十条进一步指出:在三包有效期内,电池等主要零部件如果因质量问题严重影响使用,消费者可以要求更换或退车。 更关键的是,《消费者权益保护法》第二十四条写得很清楚:经营者提供商品或服务造成消费者损害的,应当承担赔偿责任。像陈先生这种高速上断崖式掉电,已经属于重大安全隐患,一旦出了事故,厂商必须承担责任。 从法律角度分析,陈先生坚持维权是有法律依据的。 问题是,现实中消费者往往陷入两难。要证明电池有问题,就必须送厂检测。但电池一旦拆装,车辆立刻贬值。检测结论也掌握在厂商手里,消费者处于信息劣势。如果厂商出具“无异常”的报告,消费者根本没法反驳。 所以陈先生才提出保障要求,可惜4S店只愿意“返厂+积分”,让他觉得寒心。 这种情况并非个案。新能源车发展迅速,但相关法律法规的细化不足,导致车主维权困难。比如“三包”里对电池衰减有明确标准,但对“显示异常”“安全隐患”并没有细化规定;对“拆检导致贬值”的补偿,也没有任何条款。法律保护的滞后,让消费者不得不自己承担风险。 那普通车主遇到类似问题,该怎么办? 首先,要保存证据。像陈先生那样,电量骤降时拍下视频、照片,保留系统记录。如果条件允许,可以找第三方检测机构辅助。 其次,要善用法律武器。依据《民法典》主张违约责任,依据“三包规定”要求退换车,依据《消保法》主张赔偿。一旦车辆存在安全隐患,不必等到电池衰减12%,就可以要求更换或退车。 再次,协商不成就走司法途径。通过诉讼,由法院判定车辆是否存在严重质量瑕疵,往往比依赖厂商检测更有保障。 最后,呼吁制度完善。新能源车已经成为主流,电池问题频发,三包规定必须细化,比如增加“安全隐患”条款,明确“拆检导致贬值”的补偿机制。只有制度跟上,才能真正保护消费者。 陈先生现在仍在等待检测结果,但他的遭遇已经提醒更多消费者:买车时要擦亮眼睛,售后要留存证据,更要学会用法律保护自己。 一辆车的价值,不只是价格标签上的26万,更是车主开上路时的安全与信心。 新能源车是未来的发展方向,但未来要走得稳,就必须给消费者足够的保障。否则,再多的销量,也抵不上消费者心里的那一句:“我敢不敢放心开?”