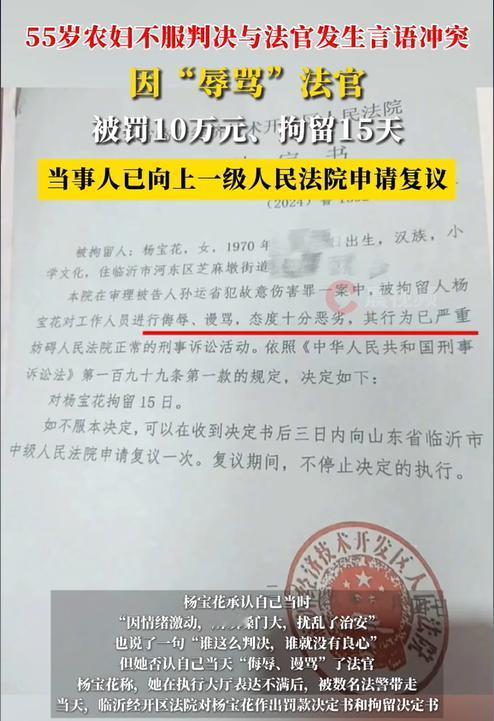

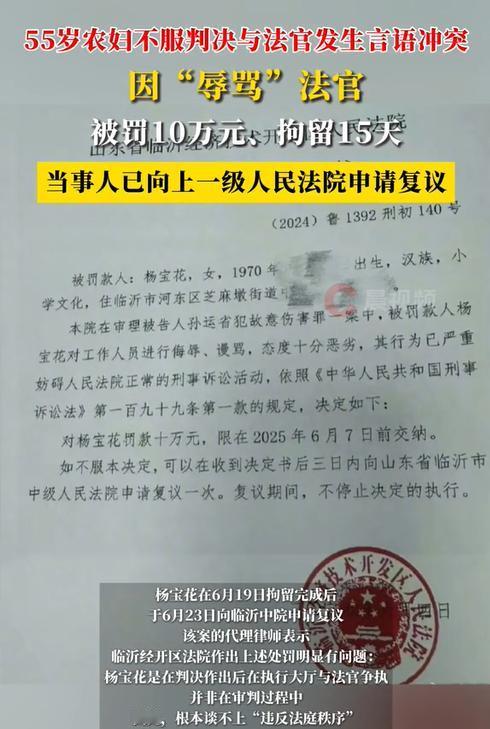

山东临沂,男子与邻居发生纠纷,被人用羊角锤打成轻伤二级,肇事者只被判了拘役三个月并赔偿两万多元,而受害者的妻子因在庭审后情绪失控,指责法官“没有良心”,最终被法院以扰乱秩序为由司法拘留15日并罚款10万元。 2023年,杨某的丈夫王某与同村邻居孙某因为琐事发生争执,两人越吵越凶,孙某情绪激动之下抄起一把羊角锤,猛砸向王某。鲜血溅出,场面一度失控。经鉴定,王某的伤情达到了轻伤二级。这意味着,按照《刑法》第234条的规定,孙某的行为已经构成故意伤害罪,依法应处三年以下有期徒刑、拘役或管制。 可案件并没有迅速进入审理程序,而是拖到了2025年5月才对孙某执行逮捕,并在6月开庭审理。法院认定孙某的行为确实构成故意伤害罪,但考虑到他到案后有认罪态度,加上案发是双方矛盾激化引起,王某在其中也存在过错,于是判处孙某拘役三个月,并赔偿2.5万余元。 这个判决一宣布,坐在旁听席上的杨某再也忍不住了。她原本以为会是“实刑数年”,结果却只拘役三个月。在庭审结束后,她直接拦住准备离开的法官,质问:“为什么判得这么轻?如果换成是你的丈夫,你也会这么判吗?谁这么判,谁就没良心!” 法官尝试解释量刑理由,但杨某情绪激动,根本听不进去,仍在法院大厅大声斥责法官。法警迅速介入,将她带离。当天,法院就出具了处罚决定书,认定杨某存在侮辱、谩骂法官的行为,已经严重妨碍了正常诉讼活动,决定对她司法拘留15日并处罚款10万元。杨某的女儿不得不分期缴纳了这笔罚款。 然而,这份处罚决定随即引起了法律界和社会公众的普遍质疑。按照《刑事诉讼法》第199条,庭审中违反秩序的,可以处1000元以下罚款或15日以下拘留。这意味着两点:第一,最高罚款额只有1000元,而不是10万元;第二,罚款与拘留只能择一适用,不能同时并罚。因此,10万元的罚款既没有法律依据,也违反了过罚相当原则。 进一步分析,司法拘留与罚款都属于限制人身自由或财产权的处罚措施,必须严格遵循法律授权。处罚决定需经法院院长批准,而不是个别法官独断。但即便如此,10万元的罚款没有明确的法律条文支持,显然属于适用法律错误。 杨某自己也坚称,她只是指责法官判得太轻,没有辱骂。按法律逻辑,如果仅仅是情绪化的质疑,比如认为法院偏袒、判决不公,并不足以认定为“侮辱”。是否侮辱,应当以现场录音录像为证。据悉,法院内部全程有监控,一查便知。 从救济途径来看,处罚决定书写明,当事人可以在3日内申请行政复议。但杨某没有及时申请,而是等拘留期满后才提出,结果被驳回。根据《行政诉讼法》第44条,公民可以直接提起行政诉讼,不以复议为前置条件。起诉时效为6个月。换言之,杨某依然可以通过行政诉讼来挑战处罚决定,理由包括适用法律错误、处罚明显不当、违反过罚相当原则等。 很多人困惑,为什么一个明明是故意伤害的案件,会演变成“妻子被拘留”?其实,这里面折射出两个层面的冲突。其一是司法公正与公众情感的落差。在普通人眼里,被打成轻伤还只判拘役三个月,似乎过于轻纵;但法律裁判不仅考虑结果,还要结合案发经过、被告态度、双方过错。其二是法院权威与公民表达的边界。在法院场所内大声斥责法官,确实会影响秩序;但处罚必须依法,不能“扩大化”。 此案告诉我们,公民对判决不服,完全可以通过上诉、再审等正当程序去寻求救济,而不是当庭指责法官。情绪化的对抗,往往只会让自己陷入新的法律风险。而法院在维护权威时,也应当严格遵循法律规定,否则过度处罚只会适得其反,损害司法公信力。 情绪不能代替程序,权威也不能凌驾法律。杨某的不满可以理解,但表达方式错了;法院要维护秩序,但罚款10万元也错了。真正能化解冲突的,只有透明的程序和公正的法律。