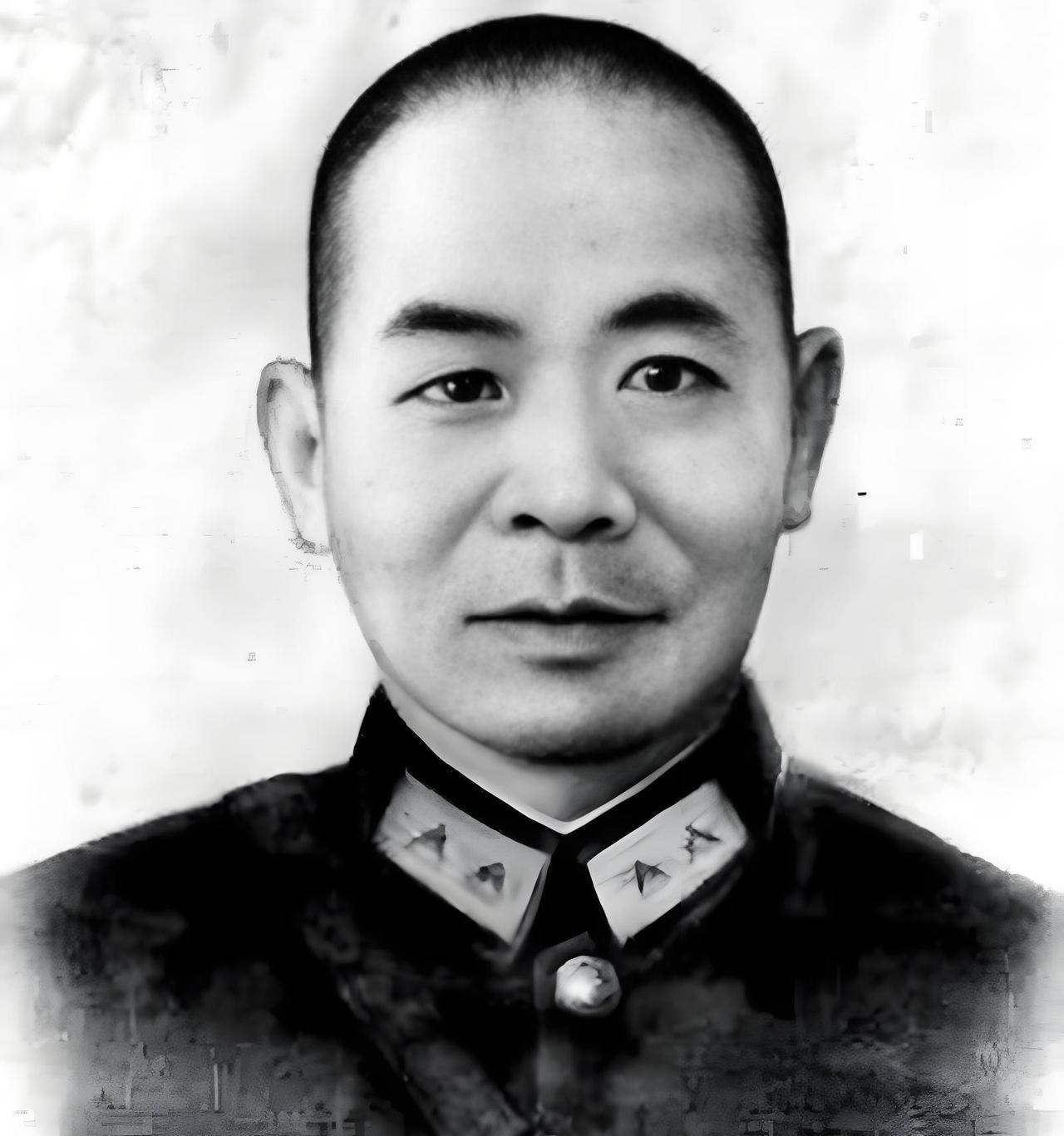

林徽因的叔叔林觉民被捕后,林家躲进乡下的破屋,一天林觉民的继母在打扫院子的时,突然在门槛下发现了一团东西。[无辜笑] 展开一看,竟是一块毛巾,上面密密麻麻写满了字。 她立即唤来林觉民的妻子陈意映,陈意映接过毛巾逐字阅读,脸色逐渐苍白,最终晕倒在地。 这就是后来震撼世人的《与妻书》原件,林觉民在狱中用毛巾代纸,写下了这封绝笔信。 信中写道:“吾今以此书与汝永别矣!”他在有限的布料上,倾诉了对妻子的眷恋和对革命事业的坚持。 陈意映苏醒后身体状况急转直下,她当时怀有身孕,加上丈夫被害的巨大冲击,导致早产,此后她身体一直孱弱,两年后便去世了,年仅23岁。 林觉民就义时年仅24岁,这封写在毛巾上的家书,成为中国近代史上最著名的文献之一。 这封信如何从戒备森严的监狱传出,至今仍是个谜,有学者推测可能是同情革命的狱卒暗中相助,也可能是同志冒险营救时带出。 《与妻书》全文仅千余字,但字字珠玑,林觉民在信中写道:“吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱。” 他还写道:“汝幸而偶我,又何不幸而生今日之中国。”这句话道出了个人命运与时代洪流的纠葛。 信中既有“天下人之父母,岂不爱其子女”的大义,也有“汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念”的期盼。 林觉民并非书香门第出身,他的父亲林孝颖是个商人,但林觉民自小聪颖,17岁便考入福州全闽大学堂,后又赴日本留学。 在日本期间,他接触到民主共和思想,加入了孙中山领导的同盟会,1910年回国后,他积极参与革命活动。 黄花岗起义前,林觉民已预感此行凶险,他提前写好了这封家书,托人在自己牺牲后转交给妻子。 起义当天,林觉民与其他85名敢死队员冲击总督府,激战中他身负重伤被俘,三天后被处决。 同在这次起义中牺牲的,还有他的好友方声洞,方声洞牺牲后,其未婚妻黄娟娟终生未嫁,守节60年。 《与妻书》的价值不仅在于文学性,更在于它记录了那一代知识分子的选择,他们放弃了安稳的生活,投身于改变国家命运的事业。 这封信的语言并不华丽,甚至带有浓重的文言文色彩,但正是这种朴实无华,反而更加真实动人。 林觉民在信中提到,他们夫妻曾在花前月下立誓“死生不复相离”,但面对国家危亡,他选择了舍小家为大家。 现代读者重读《与妻书》,会发现其中蕴含的价值观念至今仍有启发意义,个人幸福与社会责任之间的平衡,依然是每代人都要面对的选择。 陈意映在丈夫牺牲后,独自抚养年幼的儿子林仲新,林仲新后来成为著名的地质学家,为新中国的地质事业做出了贡献。 林觉民的故事并非孤例,整个辛亥革命期间,有数千名青年为了共和理想献出生命,他们的平均年龄只有20多岁。 这些青年大多受过良好教育,本可以过上优渥的生活,但他们选择了另一条道路,用生命为后人换来了新的制度。 《与妻书》之所以能够流传至今,正因为它超越了特定的历史时代,触及了人性中最深层的情感和价值追求。 如今这封珍贵的毛巾家书,被收藏在中国国家博物馆,每年都有无数观众前来瞻仰,被这份跨越百年的真情所打动。 网友们感动不已: “每次读到《与妻书》里‘吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱’这句话,眼泪就止不住,他爱她,所以才更爱天下人,这种胸怀太伟大了。” “最难受的是陈意映,丈夫是英雄,但她自己承受了所有,看到信就晕倒,最后郁郁而终,真的太苦了,那是一个时代的悲剧。” “一条毛巾当信纸,在那种环境下还能送出来,简直是个奇迹,这背后是不是也有同情他的狱卒帮了忙?想想就觉得震撼。” “24岁啊,放到现在还是个大学生,不仅有理想,文笔还那么好,感情那么真挚,真是天之骄子,可惜了。” “不要只看到爱情,更要看到信仰的力量,他们那一代人就是为了信念可以牺牲一切,包括最爱的人,这才是真正的偶像。” “心疼他们的孩子,一出生就没父亲,很快又没了母亲,英雄的家庭付出了所有,我们真的不能忘记。” “如果让你对林觉民烈士说一句话,你会说什么?” 官方信源:中国人民革命军事博物馆

简单人生

有信仰,怀大爱。烈士光,照千古!!敬先烈,惜当今!

琳琅

原件在福建省博物馆。

用户10xxx02

林家满门忠烈!

陆刚-刚刚

有一点胡说啊! 与妻书是广州起义前提前写好的,不存在如何从监狱传递出来的问题。

果峰

满门忠烈