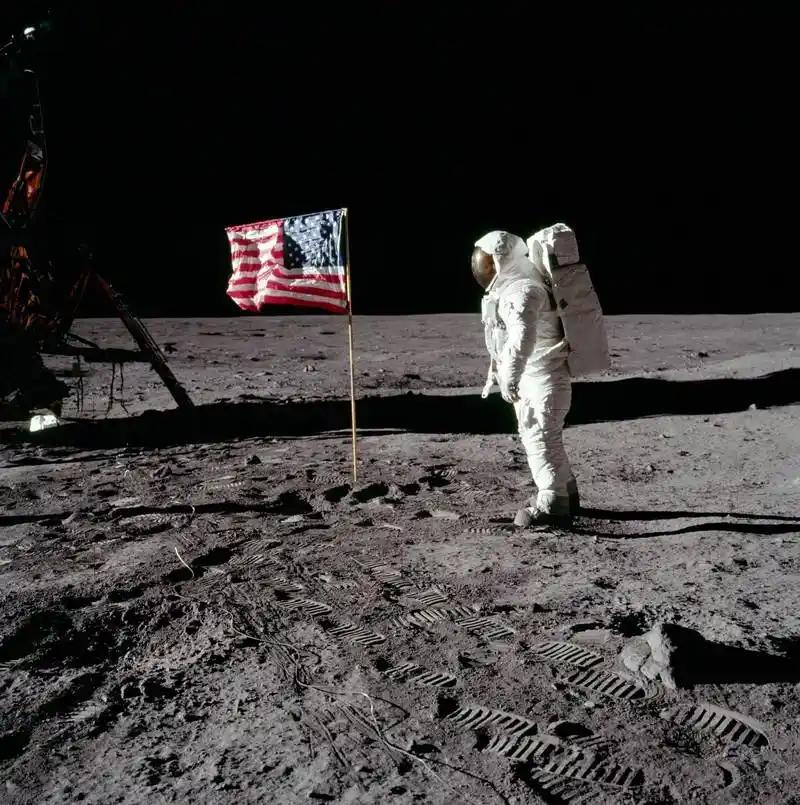

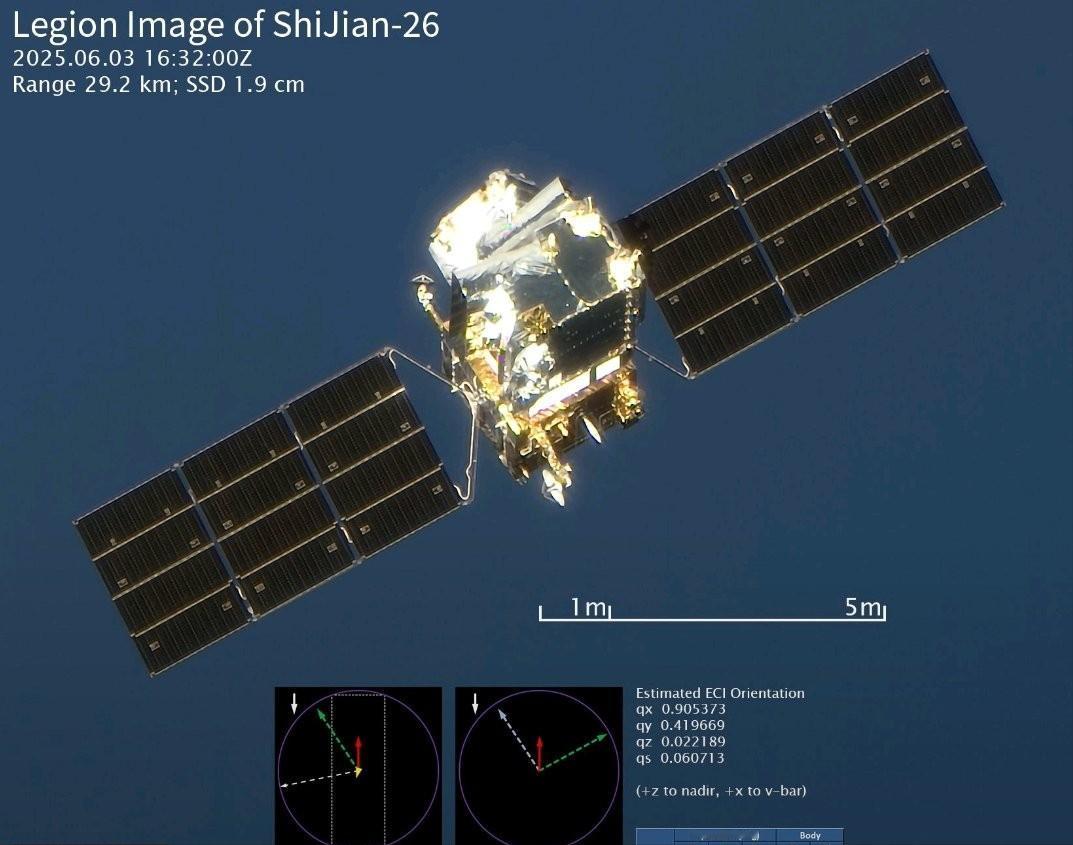

为什么美国五十年前还能登月,而现在却不搞了?说句不好听的,不是现在搞不了,而是当年登月本来就是为了冷战政治任务硬砸钱,现在谁还愿意当冤大头烧这个钱?也有人说,这其实美国惯用的手段,把对手国家拖着搞高科技攀比,耗尽对手国家的国力,前苏联就是很好的例子。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 上世纪六十年代,美国正值冷战时期,苏联的航天动作让美国人不得不着急。1961年,肯尼迪站出来说:“我们要登月!”这是个政治任务,更像是要向全世界证明,美国的制度比苏联好。 于是,美国全国上下几乎把全部资源都往航天堆:400万人参与,2万家企业加入,联邦预算直接砸了4.5%,那相当于现在的上千亿美元。 就为了一个目标——把人送上月球,插一面旗子,让苏联看看你做不到的事我们能做到。1969年,阿姆斯特朗踩上月球,美国赢了面子,也赢了意识形态的胜利。 不过,这种辉煌是靠全力投入换来的,而不是单纯技术突破。你可以有技术公式和理论,但大型航天项目不只是技术,还需要组织能力、人才队伍、产业链和长期规划。 美国当时能搞成,靠的是一股全国一呼百应的劲头和金钱堆出来的规模。 冷战结束后,情况彻底变了。苏联不再是直接威胁,美国国内也没有了那种紧迫感。国会算了算账,登月的价值和成本比起来太不划算了。 阿波罗计划的投入,即便按现值算,也得上千亿美元,但回报呢?除了那面旗子和一些技术衍生品,月球上没有油田,也没有经济收益。 这时候,NASA预算直接从4.5%跌到0.5%,参与的工程师和团队纷纷散开,很多关键技术和图纸被锁进档案馆,相关工艺没人传承。 你想啊,当年的土星五号火箭、登月舱、宇航服,这些东西都是一整套技术体系支撑起来的。如果断档了,再想恢复,就不是重新研究技术那么简单。 焊接工艺、特殊合金配方、燃料制造、发射流程,每一环都是几十年前累积的经验。断档几年甚至几十年,这套体系就没了,你只能重新摸索,难度比原先高多了。 再说现实原因。五十年前,美国花这么多钱没问题,因为登月背后有政治任务和国家荣誉。 但现在呢?美国一切都得算账,花几百亿上月球,没有实际经济回报,谁愿意当冤大头?国会对预算尤其敏感,每年审批经费的时候,登月总是被压到后面,优先级远不如民生、军工或者卫星产业。 加上NASA现在依赖私企合作,比如SpaceX和蓝色起源。私企能提高效率,但也有局限:研发新型火箭、登月舱、宇航服,每次试飞都可能失败,项目周期长、成本高,还得过国会审批。 这样一来,登月计划推进得像蜗牛一样慢。 从另一角度看,美国的心态也变了。上世纪的阿波罗计划,是国家意志和信念的体现,大家觉得“非登月不可”,一呼百应。 现在呢?登月更多看利益和预算,没有外部压力,也没有那种全国动员的氛围。信仰和骄傲不在了,剩下的只是犹豫和算计。曾经是必须做的高光科技壮举,现在成了需要仔细算账的昂贵实验。 技术积累方面,美国也面临现实挑战。五十年前的技术很多已经老化,甚至被淘汰,重新研发难度大。 火箭发动机、宇航服、航天电子设备,都需要更新换代,而新技术开发周期长、成本高。技术可以学回来,但经验、团队、产业链和长期规划缺失,是单靠技术不能解决的问题。 相比之下,中国航天的情况不同。中国这几年持续推进载人航天、天宫空间站和月球探测任务,每一步都有连续规划和投入。 中国的目标明确,长期战略不动摇,团队和产业链稳定,这让中国能够稳扎稳打地把计划推进下去。美国现在即便有技术,也缺少那股全国一心的推动力和持续投入。 历史上类似的例子不止一个,明朝郑和下西洋时,国家全力支持,造船、航海技术都顶尖。可后来政策一变,航海停了,技术和经验都慢慢断档,再想造那种巨型宝船就很难了。 苏联解体后,航天和军工产业跟着萎缩,三十年后俄罗斯“月球25号”发射失败,就说明一旦中断,技术和经验很难恢复。 还有一点值得注意,美国过去有一种心理惯性——把登月看作战略竞争工具,而不是产业发展手段。五十年前登月是为了展示制度优越性,是政治和军事竞争的产物。 现在的美国,把重点转向经济收益和技术商业化,登月项目就不再具有原先的迫切性。哪怕NASA喊着阿尔忒弥斯计划,也每年拖延、超支,再加上国会预算审批紧箍咒,实际推进效果大打折扣。 所以,别以为美国不上月球是因为技术跟不上,而是体制、利益、团队和决心都跟不上当年的疯狂。登月这事,不只是科技游戏,更是国家意志的体现。谁能把握长期规划、调动资源和团队持续推进,谁才能真正站上月球。