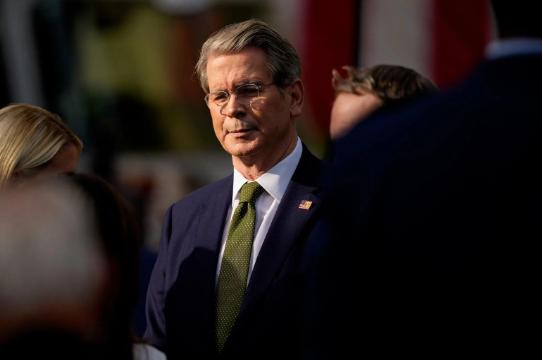

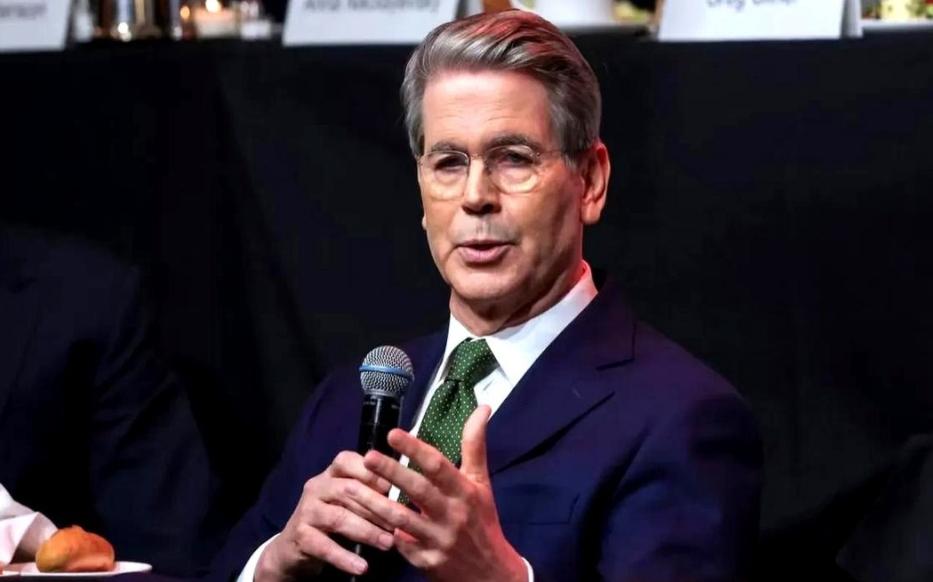

2025年9月11日,韩国总统李在明在就职百日记者会上,他对着镜头一字一句说出“我无法签字”。 这场始于2025年4月的韩美贸易谈判,从最初的“关税减免换合作”,逐渐演变成美国对韩国经济资源的“强制索取”。 事情要从5个月前说起。 2025年4月,特朗普政府突然宣布对韩国出口的商品大规模加征25%的“对等关税”。 而且加税范围几乎把韩国最有竞争力的产业一网打尽,包括汽车、半导体、家电等。要知道,韩国对美出口占总出口的13%左右,仅汽车行业就直接影响几十万人就业。 本来靠出口吃饭的韩国,这一下被打了个措手不及。韩国企业也炸了锅,现代、起亚这些大企业每年靠美国市场赚的钱太多了,这事一出,股价立马大跌,整个经济圈都在担心,接下来会不会引发更大的连锁反应。 韩国政府很快就反应过来,临时组建了一个高规格谈判团队,财政部长具允哲和产业通商资源部长官金宗官亲自挂帅,开始跟美方一轮轮地谈。 这个时候,李在明面临的压力可想而知。 他刚上任不久,国内经济本就不稳定,外部环境又火药味十足。 接受协议吧,短期内可以稳住出口,但长远看,不光掏钱,还可能把经济命脉交出去;不接受吧,美国的报复可能立刻到来,国内企业也会承压。 可最终,李在明选择了不签。他在记者会上说,“我无法签字”,其实就是一句话表达了意思:这事不能就这么算。 他的决定在韩国国内引发了强烈反响。 支持者认为他顶住了压力,捍卫了国家利益;反对者则担心接下来美国的反应会让韩国经济吃不了兜着走。 但不管哪一方,几乎都清楚一点:这已经不是普通的贸易谈判了,而是一次涉及国家经济主权的博弈。 从更宽的角度来看,这场韩美谈判的破裂,也暴露出中小国家在全球博弈当中所处的尴尬位置。 一方面,它们在全球供应链中扮演着重要角色,离不开出口,离不开美国等大市场;但另一方面,它们又没有足够的筹码去对抗美国这种超级经济体的施压。 一旦碰上类似“你不给我这个,我就制裁你那个”的硬碰硬,谈判空间非常有限。 这场风波到现在,表面上看是韩美之间的经济分歧,其实背后折射的是整个国际体系权力结构的变化。 美国在全球地位的调整,加上它现在对“制造业回流”的执念,使得很多国家都感受到前所未有的压力。 韩国这次只是一个缩影。类似的情况,其他国家可能也正经历或即将面临。 目前,美国方面还没有正式公布下一步对韩措施的具体细节。 韩国政府则表示,会通过多边平台,维护合法经济权益,同时密切关注国内市场稳定,确保不因谈判破裂影响民生。接下来的局势,仍需要观察。 但可以肯定的是,李在明这次的“拒签”,无论从外交角度还是国内政治层面,都是一个重大决策。 他顶住了压力,也把话挑明了。这也许会让韩国在短期内承受一些代价,但从长远看,这可能是一个值得的选择。 至少,从国家尊严和经济安全的角度来看,这一步走得并不轻松,却也不失必要。 参考:韩国总统顾问:韩美贸易谈判因“3500亿美元赴美投资方案对汇率市场影响”陷入延迟!韩国无法接受与日本类似条款——和讯网