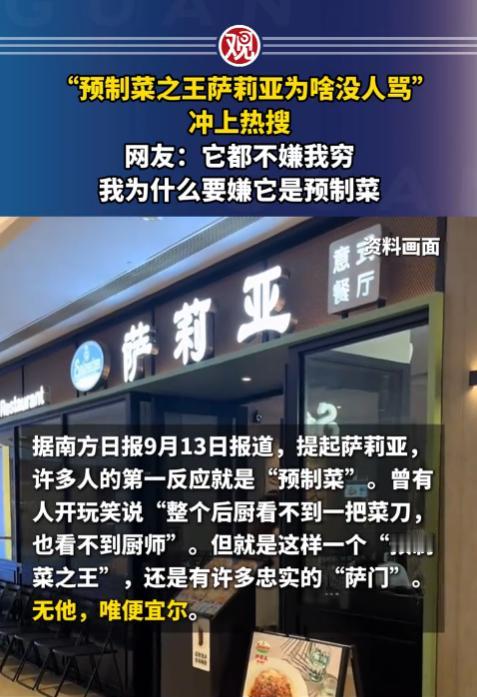

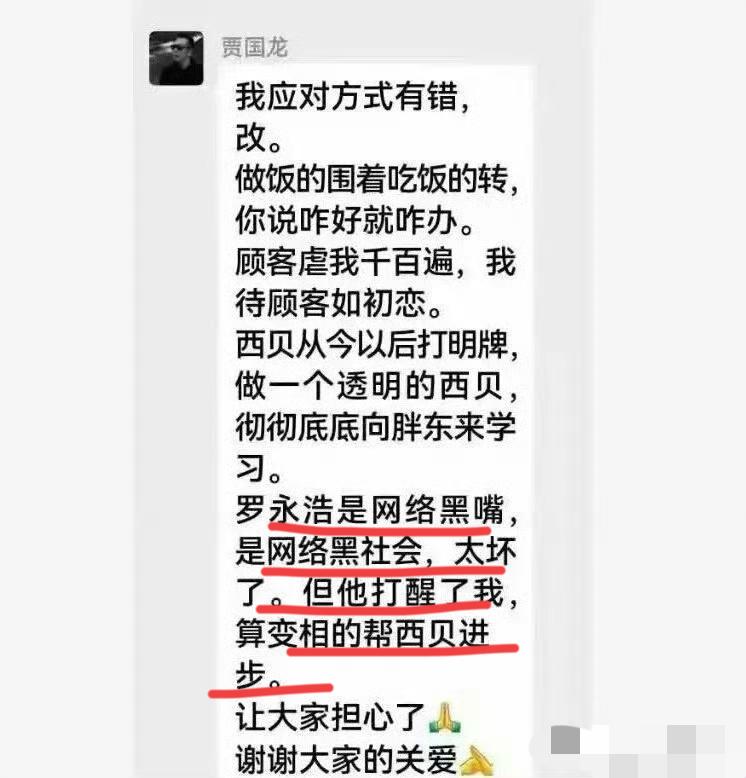

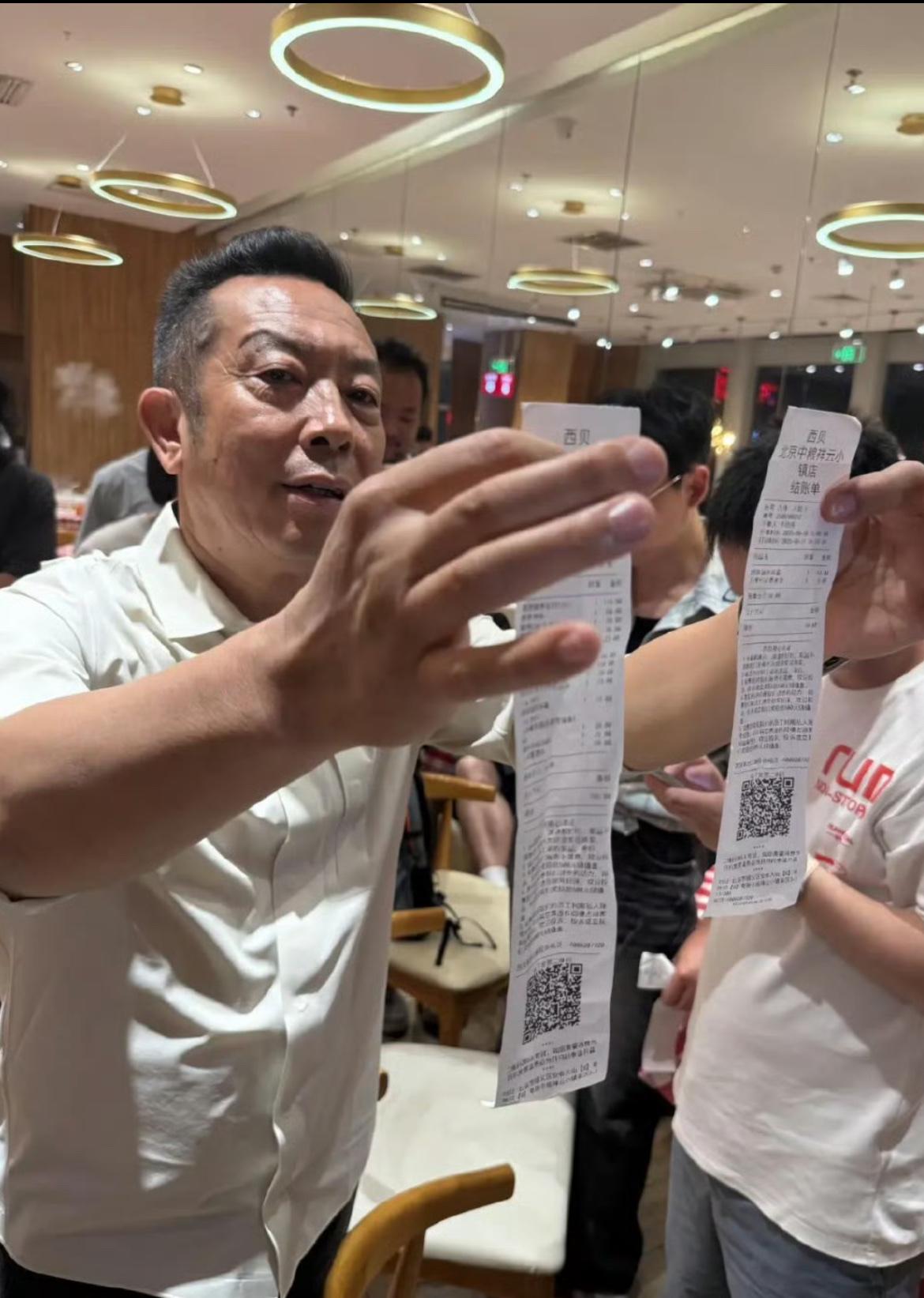

“预制菜之王萨莉亚为啥没人骂”冲上热搜,网友:它都不嫌我穷,我为什么要嫌它是预制菜? 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 9月13日晚上,一个颇有趣的热搜话题冲上榜单——“预制菜之王萨莉亚为啥没人骂”?这条新闻像一根火柴,瞬间点燃了网络讨论的草原。 毕竟在预制菜这三个字上,消费者的情绪向来敏感,不少餐饮品牌都曾因此口碑翻车,尤其是这几天罗永浩和西贝老板的骂战,那真是一波三折、反转不断。 但轮到萨莉亚,画风却完全不同:大家不是批评,而是纷纷表态支持,有人一句话道破玄机——“它都不嫌我穷,我为什么要嫌它是预制菜”? 其实提起萨莉亚,很多人的第一印象就是全预制,有人调侃,这家餐厅后厨连一把菜刀都没有,靠几把剪刀就能完成全部工作。 所有食材早已切分、打包、冷链运输,厨师的工作更像是组装工人,但正是这种高度标准化,让它能在全球开出三千多家门店,在中国大陆也一路扩张到四百多家。 有人说它是西餐界的蜜雪冰城,用低价打穿行业护城河,为什么大家没有像对其他餐饮品牌那样,拿着放大镜去挑萨莉亚的毛病? 答案很简单:便宜!比起动辄五六十块钱的快餐料理包,萨莉亚的人均三十块,显得极有诚意。 打开菜单,意大利面、披萨、沙拉大多在二十块以内,最贵的菜也常常不过三十多,对于打工人和学生党来说,这简直就是一张“体面一餐”的入场券。 你花小钱却能端上西餐刀叉,坐在装修明亮的餐厅里,这种心理满足是别的品牌给不了的。 于是有人调侃,比它好吃的肯定比它贵,比它便宜的肯定没它好吃,这句话听起来像个段子,但恰好说明了问题。 当然,预制菜在舆论场上并非没争议,消费者的担忧主要集中在三方面。 一些小作坊式的中央厨房卫生条件堪忧,加工环境不透明,容易让人联想到劣质。 其次是概念模糊,多年来行业缺乏统一标准,公众甚至不知道手里的那份饭菜到底算不算预制,比如说西贝老板,一直和罗永浩叫板,坚称自家饭店不是预制菜,可记者在后厨却看到了各种料理包和电磁炉,就连鸡汤都是勾兑的,不用鸡。 最后则是伪装问题,最让人反感的是明明只是料理包加热,却要装出大厨现炒的样子,价格还卖得很高,这让消费者觉得自己被收了智商税。 可萨莉亚的做法恰恰绕开了这些雷区,它从不遮掩预制的身份,消费者一走进门就心知肚明,与其玩文字游戏,不如大大方方让顾客知道流程。 更重要的是,它在价格上设立了清晰的锚点:二十多块的意面,十几块的披萨,你挑不出“物不所值”的毛病。 于是,当顾客拿到一份标准化程度极高的菜品时,不会觉得被骗,反而觉得这就是合理的交易。 效率才是它的底牌,厨房里几乎不需要复杂的烹饪,只需标准化操作,拖把换成自动出水的,厨师用剪刀代替菜刀,一切都像一条流水线。 这样的体系保证了出餐速度和稳定性,也让翻台率大幅提升,背后是餐饮工业化的逻辑,把复杂工序提前解决,再把门店当成最后的终端。 如果说别的品牌是“偷偷预制,还装现炒”,萨莉亚就是“坦坦荡荡,全预制”!在这种坦诚和高性价比面前,消费者的态度自然软化。 预制不再是贬义,而成了高效的代名词,特别是在广州这样的美食重镇,本以为大家更在乎新鲜,没想到萨莉亚依然杀出一条血路。 如今,它在广州的门店数甚至超过北京和上海,成为中国市场扩张最快的城市。 商业的本质并不在于花哨的创新,而在于极致的效率和清晰的定位,它用便宜、快速、稳定三板斧,收割了一批忠实的“萨门”。 对此,大家对预制菜有什么看法?是压根不能接受?还是更愿意接受坦坦荡荡、明明白白的商家呢?

赶路人

大部分人受不了的是被骗

随便聊聊

没说不让当表子,重点是当了表子就别立牌坊

用户10xxx92

人家一开始就说自己是预制菜 一份香辣意面9块9怎么喷?

用户15xxx18

伪君子比真小人可恶!

我是蜀人

表明是预制菜,吃不吃是你自己的选择

用户16xxx65

小日子

用户13xxx18

真好奇怪,连店名都叫“西贝”的商家,你们竟然要求它有“真”货!

总要有个名字

说不贵看和谁比,小炒店才多少钱,花那个钱也是冤枉。

岳云 回复 09-15 20:45

小炒店来比一比装修哇[抠鼻]

总要有个名字 回复 岳云 09-15 21:26

比装修,就不要骂西贝,人家还有情怀、有故事,除了开火炒菜,你还想有什么都可以加。

历史就是农场主更替史

人家事实求实

哈哈

预制菜不好吃