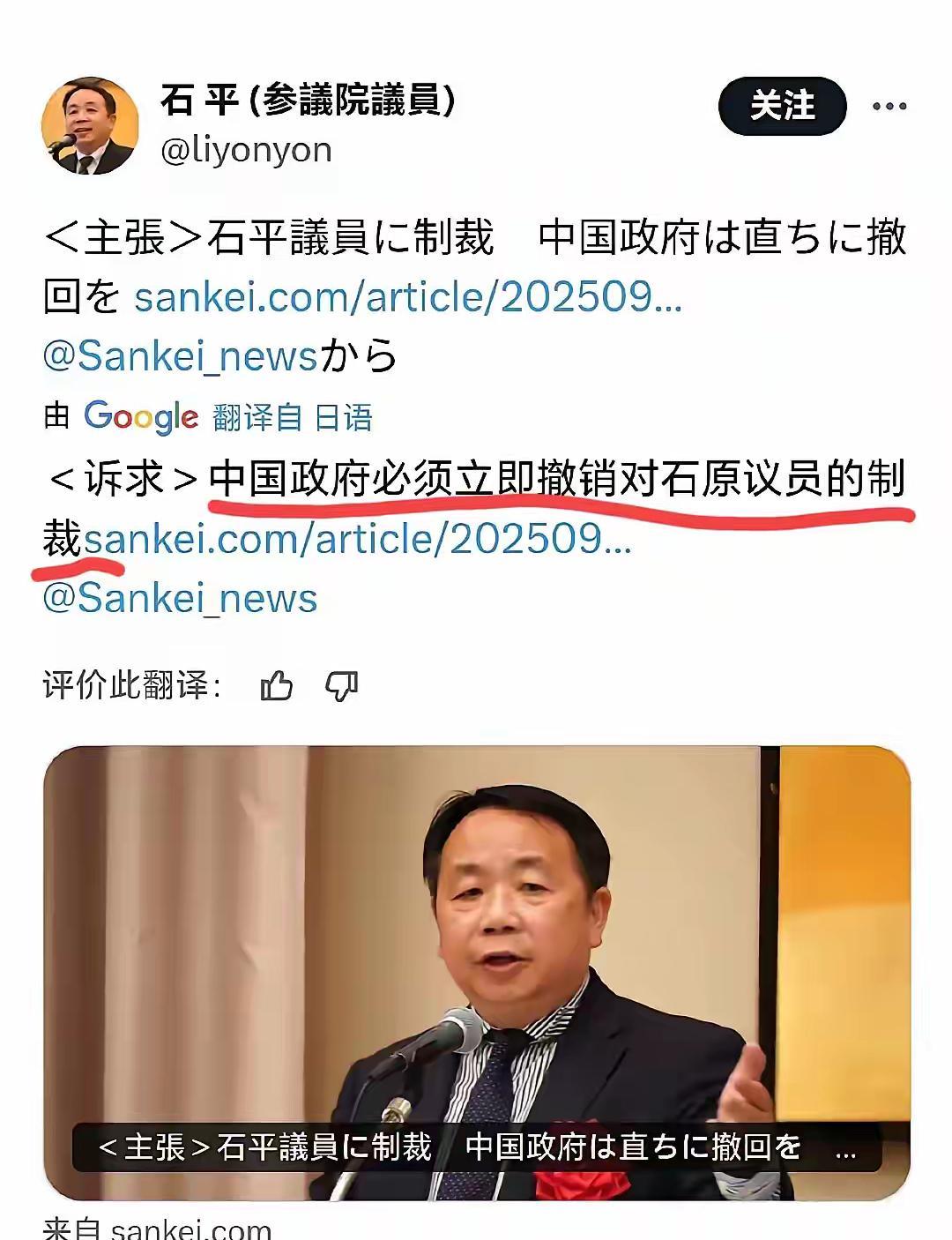

近代第一大汉奸汉奸石平的雕像,这么快就被“雕刻”出来了。看到照片网友炸锅了…… 有的网友建议把石平这个塑像头上弄个洞,象个垃圾简似的,放到全国各公厕门口,入厕出来的人把手纸丢到它的头洞里,岂不美哉! 这种雕像一出现,立刻在网络上掀起了舆论狂潮,有的人觉得这是对历史的一种“提醒”,有的人则觉得这种雕塑本身就是一种刺激,甚至让人忍不住开玩笑调侃。 其实,这反映了一个深层次的问题:历史人物形象的公共呈现方式和大众心理之间的冲突。对于某些被视作“民族败类”的人物,公众的情绪显然比官方的评价更加直接和激烈。 雕像在本质上是一种符号,它承载着记忆、教育甚至情绪。把汉奸雕像迅速塑造出来,或许是艺术家或有关部门希望“警示后人”,但民众的反应却变成了一种发泄式的幽默和愤怒。 这里值得注意的是,网友提出的把雕像改造成“垃圾筒”的建议,本质上是一种民间的批判方式。它不再局限于书面或者口头谴责,而是希望通过互动、参与的方式表达情绪。 这种行为带有明显的象征性:把汉奸形象变成垃圾容器,把民愤物化,让人们在日常生活中以一种轻松甚至调侃的方式“宣泄”。这种做法虽然看起来夸张甚至有些荒诞,但它反映了公众对于历史正义感和情绪的需求。 不过,这也引发了一个更值得深思的现象:我们对历史的态度到底应该如何平衡?对汉奸的憎恶无可厚非,但在公共空间里用戏谑或者具象化的方式表达,是否会带来历史教育的偏差? 文化符号一旦被娱乐化、游戏化,就容易削弱人们对事件本身的严肃认知,网友的调侃在释放情绪的同时。 也可能让一些年轻人把历史人物简单化,变成了可笑或者被消遣的对象,而忘记了其行为背后的社会和政治意义。 从另一个角度来看,这种现象也折射出公众与官方在历史表达上的落差。官方可能希望通过文字、档案、纪念馆来呈现历史,但普通民众的感受和表达方式往往更直接、更具情绪化。 社交媒体让公众情绪迅速聚集并放大,这就形成了一个“网络舆论场”,在这个场里,传统的历史教育方式和官方宣传往往显得笨拙和无力。 民众通过创意和幽默的方式进行表达,不仅是一种心理补偿,也是一种社会参与感的体现。 同时,我们也可以看到,网络上的这种集体行为带有强烈的象征意义,它把情绪外化,让个人感到自己可以参与到“正义”之中。雕像从象征性的艺术品,变成了公众情绪的出口。 这种现象虽然在形式上有趣,但也提醒我们,历史教育不能只依靠民众的情绪发泄来完成,需要有理性分析和系统梳理,让人们理解汉奸行为的历史背景、社会影响以及其对国家和民族造成的伤害。 公众情绪和历史教育之间,总是存在一种张力。民众希望通过幽默和创意表达愤怒,政府和教育机构希望用理性和知识引导认知。 如何让这种情绪表达不失深度,同时又保持参与感,是一个值得思考的问题。雕像、评论、网络创意都是一种媒介,它们折射出的,不只是愤怒和调侃,更是社会对历史正义的关注和反思。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。石平 制裁石平

![张雪峰炸出一堆汉奸出来[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/5285732039243402149.jpg?id=0)