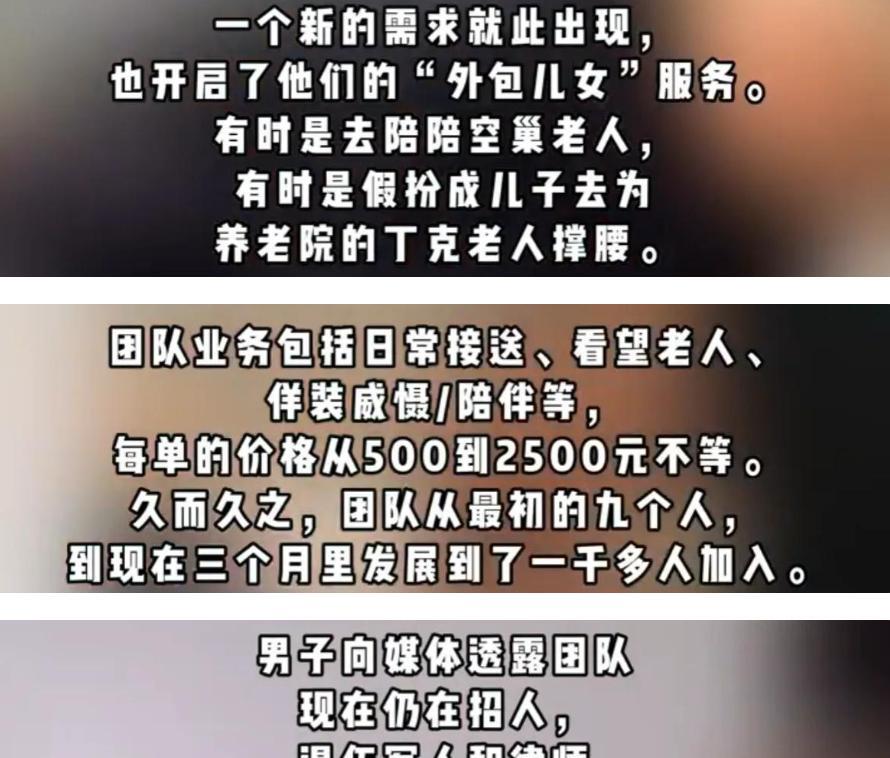

据观威海9月14日报道,2025年3月,王大勇(化名)与8位朋友组建了一支“临时保镖”团队,主要承接护送、反家暴等委托。团队成立初期,业务范围较为常规。 直到一位客户提出特殊请求:“能不能帮我去外地看看独居的父亲?他总被养老院的人冷落,但我工作实在走不开。” 这个请求让王大勇意识到,老龄化社会中存在一个被忽视的群体,无子女或子女远方的老人。 于是,王大勇的团队就此推出“外包子女”服务,内容包括日常探望、陪同就医、佯装亲属参与养老院会议等,收费根据服务时长和内容从500至2500元不等。 有网友评论,李桂兰(化名)年龄72岁,是一名退休教师,因早年选择丁克,无子女且丈夫已去世,她独自居住在某养老院。 后因腿部骨折需坐轮椅活动,养老院以“人手不足”为由多次推迟她的康复训练安排,甚至将她的房间从朝阳面调至阴面。 李桂兰尝试沟通未果,而此时如果能够找到像王大勇的团队,显然可以对其起到一定帮助作用。 李桂兰可以委托王大勇团队以“儿子”身份前往养老院,以家属名义与养老院交涉,依据合同及法律维权。 对此,有网友说,这才是真正解决社会痛点的创新服务!很多独居老人被欺负就是因为没人撑腰,子女不在身边,这种服务给了老人实实在在的安全感。 也有网友说,作为独生子女,我太需要这种服务了!父母在老家养老院,我在外地打工,有人能代我去看看他们,这笔钱花得值。 还有网友说,虽然初衷是好的,但这种服务会不会演变成新型诈骗?如何防止有人利用这个身份骗取老人钱财?而且法律风险很大,冒充家属可能涉及欺诈。 那么,从法律角度,这件事该如何看待呢? 1、王大勇团队签署的这类代理服务合同是否具有法律效力? 《民法典》第九百一十九条规定,委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。 王大勇团队作为受托人,接受老人或其子女的委托,在收取费用后,提供探望、沟通、维权等服务,双方达成的是委托合同关系。 王大勇团队与老人或其家属签订的服务协议,其法律性质属于有偿委托合同,只要双方意思表示真实,服务内容不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗,该委托合同即属有效。 团队提供的“陪伴沟通”等服务,本身不属于法律禁止的行为范畴,原则上具有法律效力。 需要注意的是,委托权限必须有明确边界。 《民法典》第一百六十二条规定,代理人在代理权限内实施的法律行为,才对被代理人发生效力。 如果王大勇团队超越授权范围,如冒充家属签署具有法律意义的文件,如医疗手术同意书、养老合同变更协议、擅自处分老人的财产、以“儿子”身份接受或放弃遗产继承等。 这些行为均属于无权代理或越权代理,除非事后得到老人的追认,否则相关法律行为无效,且王大勇团队作为代理人可能需承担由此造成的损失。 2、王大勇团队在服务中“假扮亲属”行为是否构成欺诈或违法? 《刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪以“非法占有为目的”为核心要件。 本案中,王大勇团队收取的是事先约定的服务费,而非意图骗取老人的财产或遗产,不具备“非法占有”的主观故意,因此不构成诈骗罪。 但是,王大勇团队如果“假扮”行为是为了使养老院陷入错误认识,并基于此错误认识做出了在正常情况下不会做出的让步,例如提供超标准服务或做出本不会做的承诺,则可能侵害了养老院的合法权益,构成民事欺诈。 《民法典》第一百四十九条规定,第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。 基于此,养老院有权请求法院或仲裁机构撤销因此产生的民事法律行为。 此外,养老院与老人之间是服务合同关系,养老院在提供服务时,有权了解交涉对象的真实身份,代理人故意隐瞒非亲属身份,面临违约风险。 这种创新服务,并不被法律所禁止,但需要为其划定清晰的跑道,引导其健康、规范发展,最终目的是更好地保障每一位老年人的合法权益 对此,您怎么看?素材来源:观威海 2025.09.14