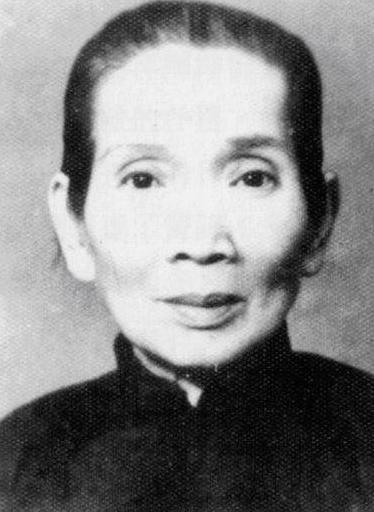

1944年3月17日,日宪兵队在筲箕湾码头从一位老太太身上搜出一个“火柴棒”,愤怒地问道:“这是哪里来的?”[无辜笑] 六十多岁的冯芝那天穿着普通渔民妇女的粗布衣服,挽着一个竹篮子,看起来就像去码头买鱼的寻常老太太,她身上藏着一根特制的“火柴棒”,外表和普通火柴无异,但内部被掏空后装入了胶卷。 这卷胶卷记录着日军在香港仔海军造船厂的详细布局图、船只修造进度表,以及驻防兵力配置,这些情报对盟军轰炸香港日军设施具有重要价值,也是游击队策划破袭行动的关键依据。 日本宪兵队在码头的检查点设置得很隐蔽,通常藏在货栈后面或者渔网堆里,但那天他们直接站在码头入口,这让有经验的冯芝立刻察觉到不对劲。 和冯芝同行的年轻女孩阿四是码头附近鱼店老板的女儿,平时帮忙跑腿送货,也偶尔为游击队传递消息,她看到日军检查点时明显紧张起来,但冯芝轻拍了她的手臂示意保持镇静。 日军搜查时发现了那根“火柴棒”,当场拆开后看到里面的胶卷,宪兵队长立即下令将两人押往山顶道的日军拘留所,那里专门关押政治犯和抗日分子。 拘留所的审讯室在地下室,墙上还留着前一批囚犯的血迹,审讯官是一个会说广东话的台湾人,专门负责对付中国抗日人员,他威胁冯芝交代情报来源和接头地点。 冯芝在被捕前已经将随身携带的其他文件撕碎扔进了海里,但来不及处理夹在衣服内层的那根“火柴棒”,她知道一旦开口,整个情报网络都会暴露,包括自己的女儿方姑。 日军轮番审讯持续了三天,冯芝多次被打晕又用冷水泼醒,审讯官试图让冯芝和阿四互相指认对方的身份,但两人都坚持表示互不相识,只是在码头偶遇。 第四天日军释放了阿四,因为她确实只是个普通的鱼贩女儿,身上没有找到任何可疑物品,但冯芝被认定为重要的抗日分子,日军决定将她秘密处决。 方姑那时正在大屿山的游击队驻地等待母亲带回情报,作为“方姑小队”的队长,她手下有十几个年轻的女游击队员,专门负责在港岛地区收集日军情报和策划破袭行动。 日军内部将这支队伍称为“幽灵小队”,因为她们行动诡秘,经常能获得重要军事情报,但从未被抓获过任何核心成员,这很大程度上要归功于冯芝这样的外围联络员。 当渔民带来消息说码头有人被抓时,方姑立即派人打探消息,得知母亲被捕的消息后,她曾考虑过营救行动,但日军在拘留所周围设置了多层警戒,强行营救几乎不可能成功。 如果营救失败,整支队伍都可能暴露,方姑最终做出了痛苦的决定:放弃营救计划,保护更多同伴的安全。 冯芝在1944年3月18日夜里被日军杀害,尸体被抛入维多利亚港,她至死都没有透露任何关于游击队的信息,也没有暴露女儿的身份。 这份被截获的情报原本计划传递给在澳门的盟军情报人员,最终用于指导美军轰炸机对香港日军设施的空袭,虽然情报没能及时送达,但类似的行动在整个1944年持续进行。 冯芝虽然不是游击队的正式成员,但长期承担着最危险的交通联络工作,她利用年龄和性别的掩护,在日军控制区自由穿行,为女儿的队伍提供了重要支持。 方姑小队在母亲牺牲后继续活跃了一年多,直到1945年日军投降,她们成功破坏了多个日军设施,营救了十几名被困的盟军飞行员,并协助英军重新接管香港。 战后统计显示整个香港抗日期间,像冯芝这样的外围支持者超过一千人,她们大多是普通的家庭妇女、小商贩或者渔民,但在关键时刻选择了承担风险。 冯芝的故事反映了那个特殊时代普通人的勇气,她们没有接受过军事训练,也没有现代化的武器装备,只是凭借朴素的爱国情感和对家人的保护本能,参与到了这场关乎民族存亡的斗争中。 网友们感慨万千: “这位母亲太了不起了!在那种严刑拷打下还能守住秘密,保护了那么多人的安全,真正的英雄!” “看完心里好难受。那个年代的女性真的太坚强了,为了国家付出了一切,值得我们永远铭记。” “方姑也很不容易,为了大局放弃营救母亲,这个决定需要多大的勇气啊...” “以前只知道方姑是抗日英雄,没想到背后还有这样伟大的母亲。母女俩都是真正的巾帼英雄!” 如果你有机会在香港筲箕湾码头立一块纪念牌,你会在上面写什么话来纪念这位英雄母亲? 官方信源:中国国家档案馆抗战档案数据库