1981年,梁晓声经人介绍与北京姑娘焦丹相亲,谁知一见面梁晓声就对焦丹说:“我们家条件很差,兄弟姐妹多,还有一个患有精神失常的大哥,我工资的一半都要拿来补贴家用,我自己也因为长期熬夜写作,身体不是很好……” 相亲的场面原本是轻松的,介绍人也想着年轻人聊几句就能找到感觉。可梁晓声一坐下,开口就像掀开一张家底,把最不堪的一切摆在眼前。 他直言家境拮据,兄弟姐妹多,家庭负担重,还提及大哥精神失常的病情。说到收入,他又强调工资一半都要寄回家,还因长期熬夜写作弄坏身体。场面一度尴尬,却也透露出他的真诚与倔强。 在别人眼里,这种开场白近乎“自毁前程”。相亲场合本该展示优点,他却偏要把短处摊开。焦丹静静听着,表情复杂。换作别人,或许当场就会失望离席。 梁晓声却坚持要把丑话说在前头,因为他不愿用任何粉饰来掩盖真实。他的直白,是对未来伴侣的一种考验:能不能接受一个背负沉重家庭责任、身体并不强健的男人。 焦丹出身北京,家庭条件比梁晓声好许多。面对这样的坦白,她内心涌动着矛盾。 一方面,她被这份坦率触动,觉得眼前的男人与众不同,不会虚伪讨好;另一方面,她也清楚自己若选择了他,意味着将面对接踵而来的压力与牺牲。爱情和现实在心中交锋,未来的不确定让气氛变得微妙。 梁晓声之所以如此直接,背后有着他的人生经历。他从小在艰苦环境中长大,深知家庭负担沉重,也早已习惯在困境中拼命。 他靠写作改变命运,却也因此付出健康代价。熬夜、思虑、焦躁,让他的身体长期透支。他不想用虚假的轻松去包装自己,而是想把一切困难提前摊开。这既是坦白,也是自我保护。 在当时的社会环境中,婚姻与家庭往往与物质条件紧密相连。北京姑娘选择一个家境清贫、负担沉重的外地青年,需要巨大的勇气。焦丹面对的,不仅是爱情的选择,更是生活的挑战。 她要衡量自己是否能接受未来的拮据,是否愿意分担他的责任,是否有力量与他一同走过艰难岁月。 矛盾越发清晰:一边是现实的重压,一边是心底的触动。 梁晓声的话让相亲桌前少了几分甜言蜜语,却多了几分真实的火药味。他的孤勇与坦率,像一把刀,直接切开表面的客套。 焦丹被这种锋利震撼,也被这种真挚吸引。她明白,眼前的男人不是完美的丈夫候选,却是一个值得托付的真实之人。 这场相亲的结局,出乎所有人的意料。焦丹没有退缩,而是选择接受这份复杂。 她走进梁晓声的生活,承担起他身边的重担。柴米油盐中,她逐渐理解他的固执与拼命,也见证他在文学上的成就。她的选择,是对爱情的坚持,也是对责任的担当。 梁晓声的人生因为这次相亲走向另一条道路。他在文字中更加投入,在生活里也多了一份温暖。焦丹的陪伴,既是鼓励,也是支撑。夫妻二人一起面对家庭困境,一起抗住外界压力。 他的作品逐渐受到认可,成为知名作家,他的名字与那个相亲故事一同被人们记住。 时隔多年,人们再回看这一段往事,总觉得既荒唐又感人。荒唐在于,一个年轻人竟用最笨拙的方式开始一段感情;感人则在于,这份笨拙反而成了最真挚的告白。 没有虚饰,没有谎言,有的只是赤裸的现实与坚硬的勇气。焦丹的选择,证明爱情并非总要从浪漫开始,也可以从困境中开花。 梁晓声的一生,充满矛盾与张力。 他用文字记录社会,用经历诠释人生。 他在相亲时的坦白,是他个性的缩影:宁愿直面残酷,也不愿粉饰太平。这种姿态,让他在文学与生活中都保持一种清醒与倔强。他的故事,既是作家的传奇,也是普通人爱情与责任的写照。

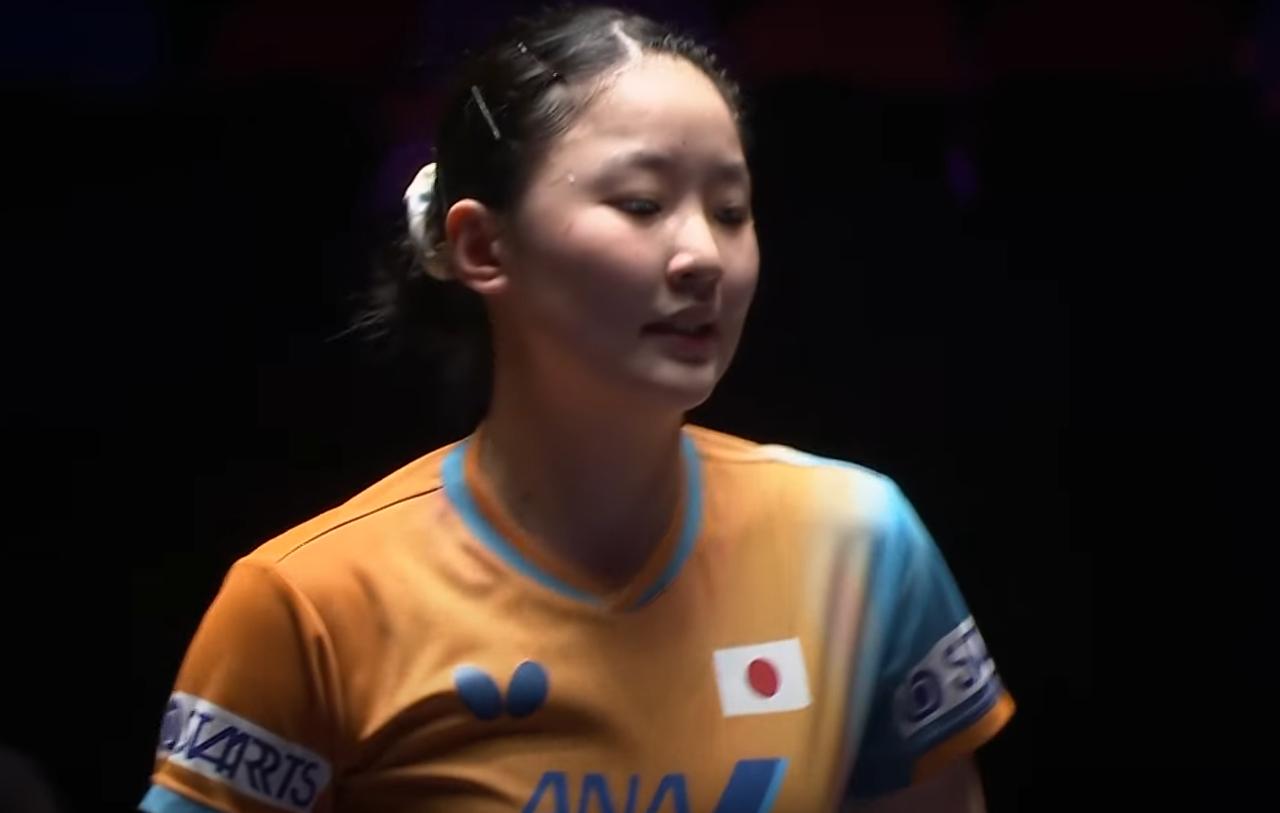

![麻烦现在立刻马上去直播吃💩好吗[红脸笑]](http://image.uczzd.cn/7303573397985016741.jpg?id=0)

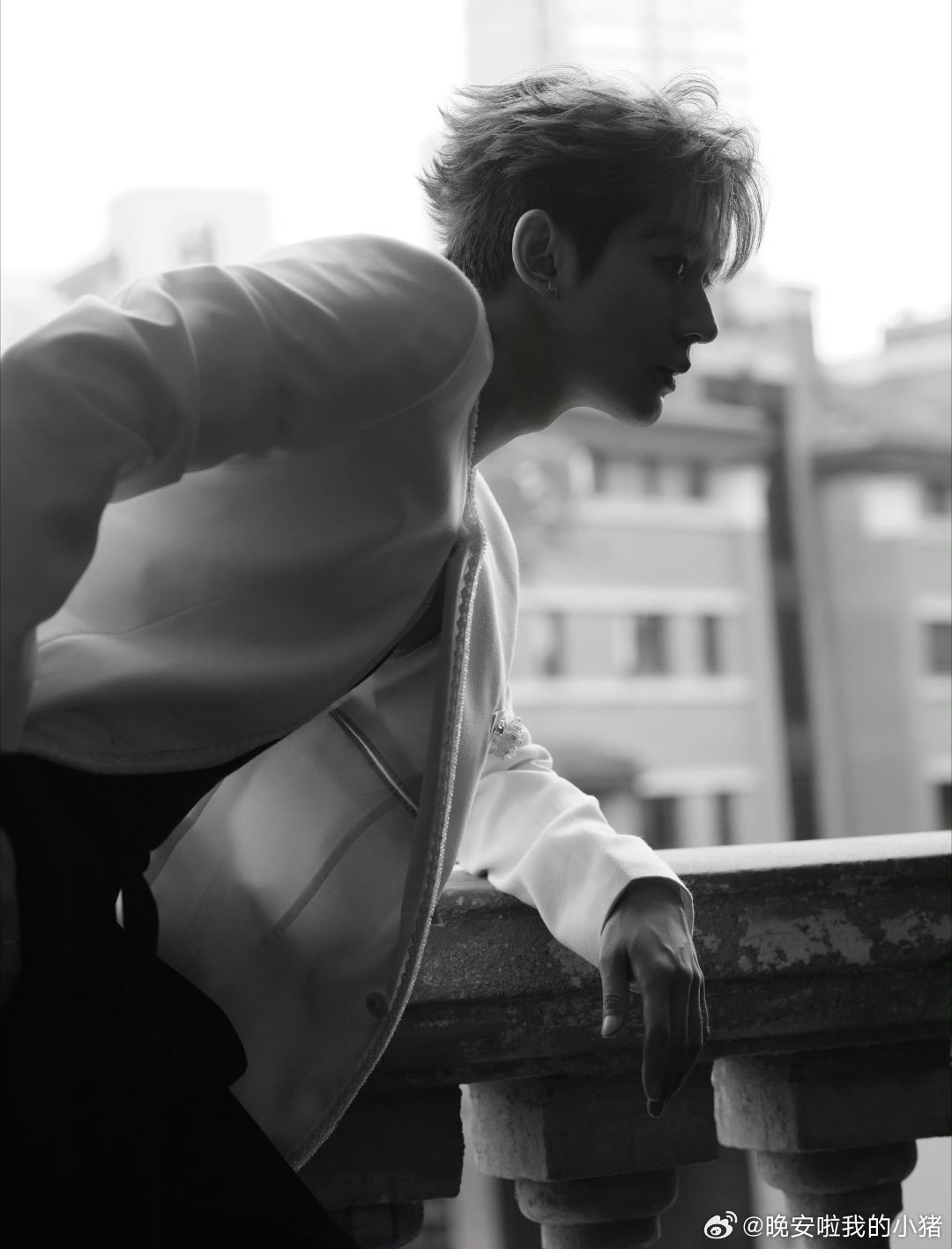

![[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]谁说不是呢!啥热度都想要](http://image.uczzd.cn/16105985213795272061.jpg?id=0)

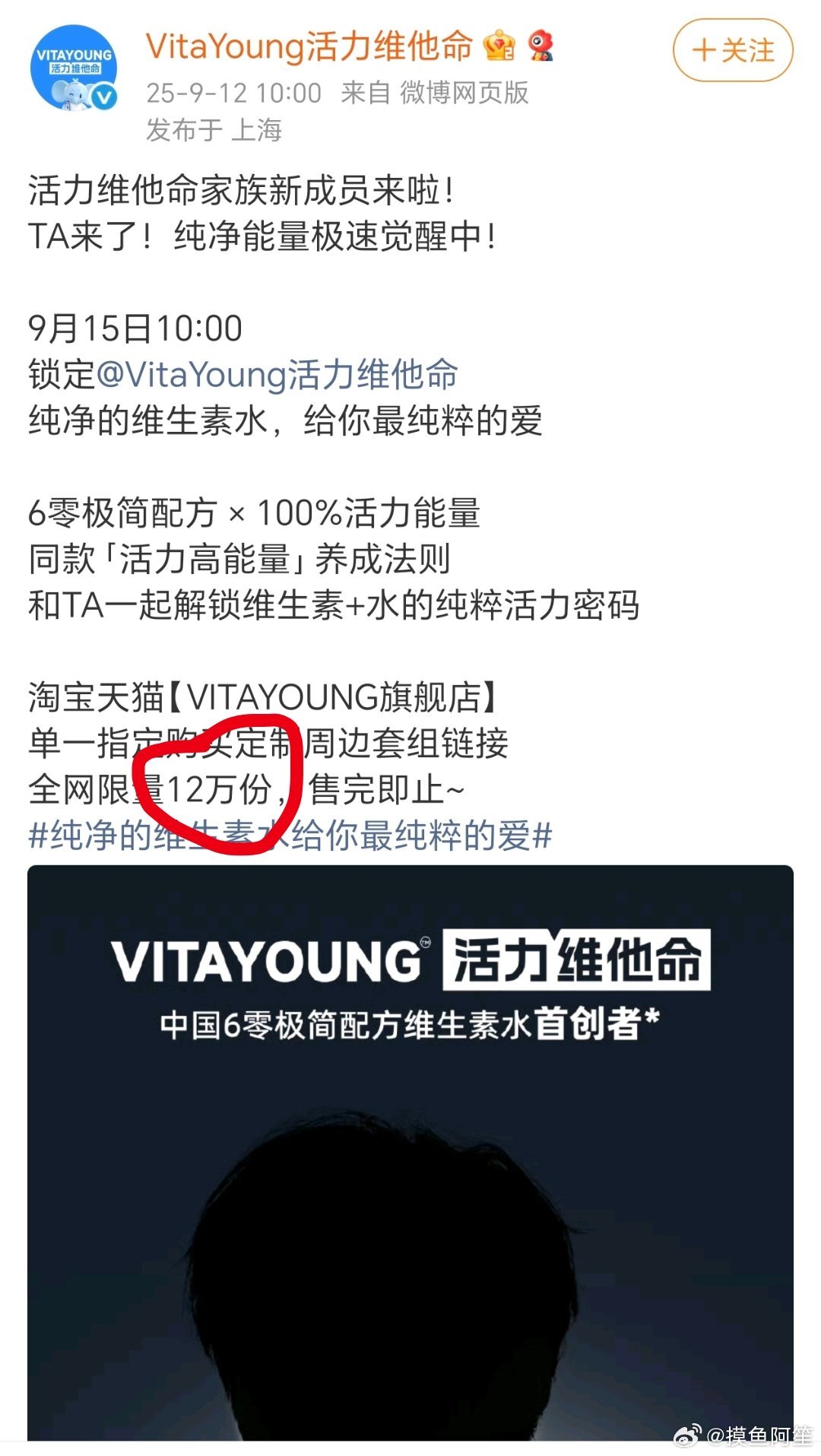

![酷炫屌炸天,其实没个鸟用,情绪价值值几个钱[doge][doge][doge]当初多花的钱都](http://image.uczzd.cn/11862191676439227815.jpg?id=0)