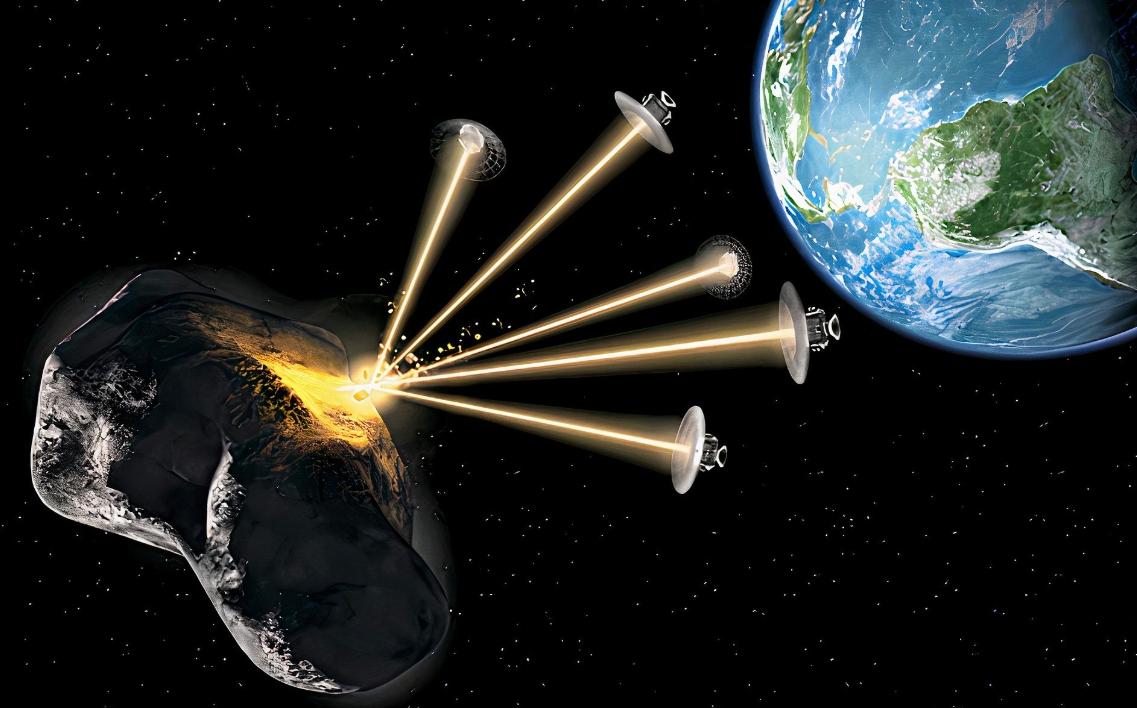

如果真的成功,中国航天将会超越所有神话!据多家媒体报道,中国计划撞击小行星,千万公里改变3公分轨迹,精确度引导举世瞩目!1000万公里遥远距离撞击50米小行星,中国将创造奇迹,央视新闻等多家媒体报道,我们国家将开展针对小行星的撞击试验,从这次撞击试验的数据,包括目标和结果去分析,都堪称世界纪录。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 最近,中国航天又一次吸引了全世界的目光。据多家媒体报道,我国计划进行一项世界级的深空实验:从千万公里外撞击一颗直径只有50米的小行星,让它的轨道偏移仅3厘米。 乍一听,这3厘米似乎微不足道,但在宇宙尺度下,这足以让潜在威胁完全错过地球。整个任务的精确度、复杂性以及技术难度都让人惊叹,也意味着中国航天正在向真正的“深空防御”迈出实质性一步。 为什么要做这种事?其实小行星撞击地球的威胁并不科幻。 6500万年前,一颗直径约十公里的小行星砸向墨西哥尤卡坦半岛,释放的能量相当于几十亿颗广岛原子弹,引发全球森林大火、地震和海啸,大气中尘埃遮天蔽日,地球温度骤降十六摄氏度,持续上百万年,最终导致恐龙灭绝。 可见,哪怕是一颗比恐龙灭绝那颗小得多的天体,只要撞击角度、速度合适,也可能造成区域性甚至全球性的灾害。 现在,太阳系里类似的小行星数以万计,其中直径超过140米的就有上万颗,而尚未被发现的还有三分之一。 虽然撞击地球的概率低,但一旦发生,后果不堪设想。这就是为什么各国早就开始建立监测网络,通过望远镜阵列持续扫描天空,计算轨道,评估风险,并研究如何提前干预。 干预手段包括动能撞击——用航天器高速撞击小行星,改变其轨道;或者用核爆炸蒸发表面物质,制造微小推力调整方向。中国这次的任务,正是动能撞击技术的首次大规模实战验证。 具体来看,我国的计划相当复杂且精密。目标小行星直径约50米,距离地球约一千多万公里,相当于地球到月亮距离的26倍还多。 这颗小行星在茫茫宇宙中几乎像尘埃一样微小,想在千万公里外找到它,还要控制撞击后仅偏移3厘米,可想而知难度有多高。 科学家们强调,这次不是去摧毁小行星,而是进行微调,让它稍微改变轨道,长远来看就能避免潜在碰撞。 这个原理有点像高铁轨道微调几毫米,列车跑几百公里后,位置就会差出几米,微小变化经过时间累积,可以产生显著效果。 为此,中国航天采用了“双航天器”模式。一个是观测器,先飞到目标附近,环绕小行星获取高分辨率图像,扫描表面坑洼、岩石形状,同时测量密度、自转周期和化学成分。 观测器还展开光谱分析,确保对撞击参数有精准掌握。另一个是撞击器,根据观测器的数据锁定撞击点,直接加速撞击,实现动能传递,使小行星轨道偏移3厘米。 整个过程中,航天器必须自主完成轨道调整、太阳能供能和姿态控制,因为从地球传信号过去单程就要33秒,等回传数据,指令早已来不及。 技术难点自然不少,为了保证命中精度,科学家们设计了类似“宇宙GPS”的导航系统,结合脉冲星定位和光学摄像头,误差控制在10米以内,相当于在北京能精确定位到一栋楼。 撞击器采用钨合金打造的“金刚不坏”撞击头,轻量又耐高温,确保高速撞击不碎裂。观测器还配备激光测距仪和高速相机,撞击后环绕小行星监测轨道变化,3厘米的偏移也逃不过它的“火眼金睛”。 这套系统不仅验证动能撞击技术,还检验了远距离导航、微重力控制等多项航天核心技术。 任务本身的意义非常深远,一方面,它是技术突破:从导航精度、撞击控制到微轨道调整,中国航天在深空自主操作能力上实现了重大跨越。 另一方面,它具有科学价值:观测器获取的小行星成分数据,可帮助科学家研究太阳系形成和地球生命起源。 更重要的是,这是国家战略层面的成就,为全球行星防御提供可参考方案,也彰显了中国在深空探索中的国际地位。 值得一提的是,中国没有单打独斗,而是积极推动国际合作。此次任务数据将与欧盟、俄罗斯、阿联酋等12个国家共享,计划在2030年前建立全球防御任务库。只要有潜在威胁小行星出现,多国可联手应对。 中国这种开放、透明的态度,不仅是技术层面合作,更是负责任大国的担当,也让世界看到,科技进步不只是为了自家安全,更是造福全人类。 这项任务也和中国的文化传统形成有趣呼应。我们的祖先曾用“后羿射日”的神话表达对自然的掌控幻想,而今天,中国航天用科技真正去触碰星辰、守护地球。 从嫦娥探月到天问探火,从空间站建设到小行星防御,中国航天人几十年持续奋进,让国家从追赶者逐步走向创新前沿。这不仅是科研成就,也是民族自豪感的象征。 公众层面,这个任务也极具教育意义。它提醒大家,小行星威胁虽然概率低,但可能发生的后果巨大,就像买保险一样,看似平时无用,关键时刻却能救命。