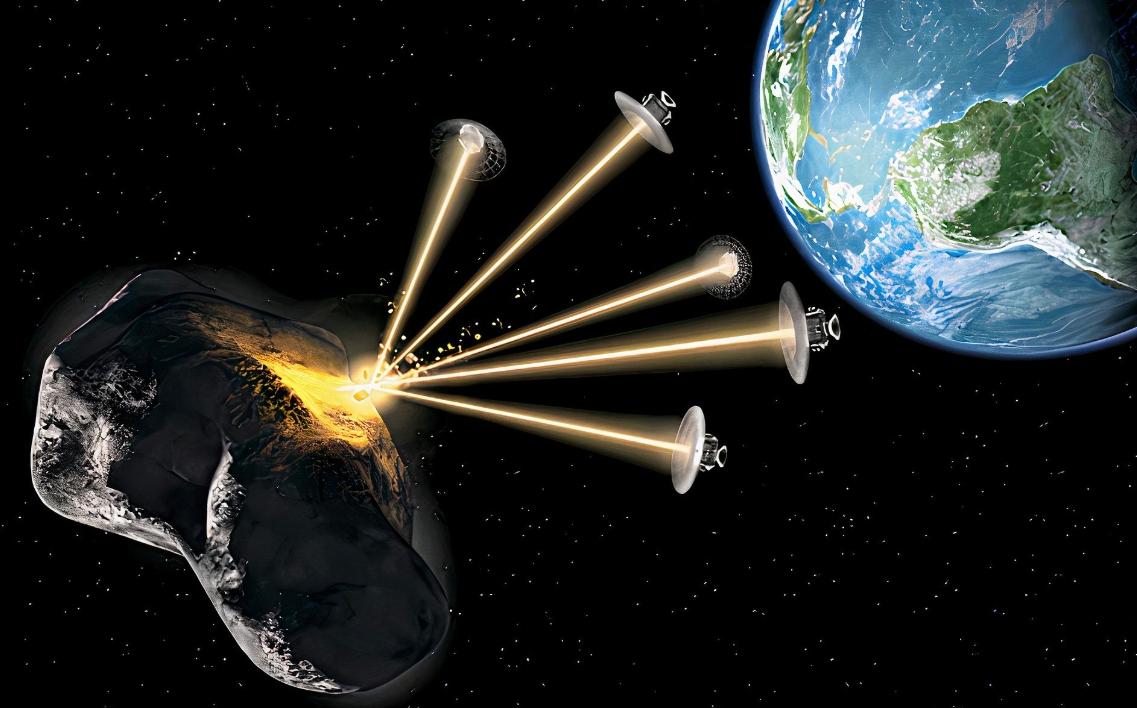

如果真的成功,中国航天将会超越所有神话!据多家媒体报道,中国计划撞击小行星,千万公里改变3公分轨迹,精确度引导举世瞩目!1000万公里遥远距离撞击50米小行星,中国将创造奇迹,央视新闻等多家媒体报道,我们国家将开展针对小行星的撞击试验,从这次撞击试验的数据,包括目标和结果去分析,都堪称世界纪录。 深夜的航天测控中心,屏幕上跳动着密密麻麻的轨道参数。 一群平均年龄不到40岁的科研人员正围着模拟系统争论,他们在为1000万公里外的一次“太空撞击”校准参数。 这次任务,要让一颗50米直径的小行星轨道偏移3公分,背后是上千个日夜的技术攻坚。 负责导航系统的团队曾遇到棘手难题。 脉冲星信号在深空传输中会受星际介质干扰,导致定位偏差。 他们用三年时间建立了动态校正模型,通过分析200颗脉冲星的历史数据,让导航误差从最初的百米级缩小到10米内。 实验室里,模拟小行星轨道的计算机每天要运算超过10亿组数据,光是验证不同角度撞击的效果,就积累了3000多个工况的测试报告。 航天器的热控系统研发同样充满挑战。 深空环境中,向阳面温度可达120℃,背阳面则低至-180℃,普通材料会在这种温差下脆化开裂。 材料工程师尝试了70多种配方,最终研发出梯度复合涂层,能在极端温度下保持结构稳定。 撞击器的钨合金撞击体更是经过100次以上的撞击试验,从零下196℃的液氮环境到零上150℃的高温箱,每一次测试都在逼近极限。 发射场的准备工作也在紧锣密鼓地进行。 为了确保长征火箭在发射窗口精准升空,气象团队提前半年开始跟踪发射场周边的气候数据,建立了包含风速、湿度、雷电概率的三维预报模型。 他们甚至模拟了过去50年同期的极端天气事件,制定了12套应急发射方案。 当航天器进入为期数月的深空巡航时,能源系统将面临严峻考验。 太阳帆板的转换效率直接决定任务成败,研发人员在帆板表面覆盖了新型钙钛矿薄膜,比传统硅基材料轻30%,转换效率却提升了15%。 为应对可能出现的帆板故障,航天器还搭载了放射性同位素热电发生器,能在光照不足时提供持续电力。 抵近小行星后,观测器的探测载荷会进入全负荷运转状态。 其中,红外光谱仪能识别小行星表面的矿物成分,帮助判断其结构强度;微波辐射计则通过测量温度分布,推测内部物质的均匀性。 这些数据会实时传回地球,供科研团队调整撞击点——选择在小行星自转的加速段撞击,能让轨道偏移效果提升20%。 撞击器的分离时机经过了数学模型的反复推演。 科研人员发现,当小行星处于近地点时,其引力场变化最为稳定,此时释放撞击器能最大限度降低干扰。 撞击器上的激光雷达会在最后100秒内进行300次扫描,生成实时三维图像,引导自身以45度角撞击——这个角度经过模拟验证,既能保证动量传递效率,又能减少碎片飞溅。 撞击产生的陨石坑是重要的研究对象。 观测器携带的粒子探测器会分析飞溅物的成分,这些来自小行星内部的物质,可能包含太阳系形成初期的原始尘埃。 科学家希望通过这些样本,解开地球水来源的谜题——有理论认为,早期小行星撞击可能为地球带来了大量液态水。 国际合作方面,中国与法国共建了深空激光测距站,其精度达到厘米级,能更精准地追踪撞击后的小行星轨道。 与巴西合作开发的广角相机,则能监测撞击产生的尘埃云扩散过程,为评估潜在碎片威胁提供数据。 这些合作项目早在五年前就已启动,累计开展了20多次联合试验。 如今,团队不仅突破了自主导航、远距离通信等核心技术,还建立了完整的深空探测产业链,带动了上百家配套企业的技术升级。 任务成功与否,在科研人员看来并非唯一标准。 他们更看重过程中积累的技术体系——从超远距离测控到小行星结构分析,从材料科学到人工智能决策,这些成果将应用于未来的月球基地建设、火星采样返回等任务。 就像一位工程师说的:“就算这次偏移量差了几毫米,我们也找到了通往深空的新坐标。” 当长征火箭最终划破天际时,它承载的不仅是两个航天器,更是人类主动应对宇宙风险的决心。 在浩瀚宇宙面前,这3公分的偏移或许微不足道,但对地球和人类而言,却是科技守护家园的重要一步。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!