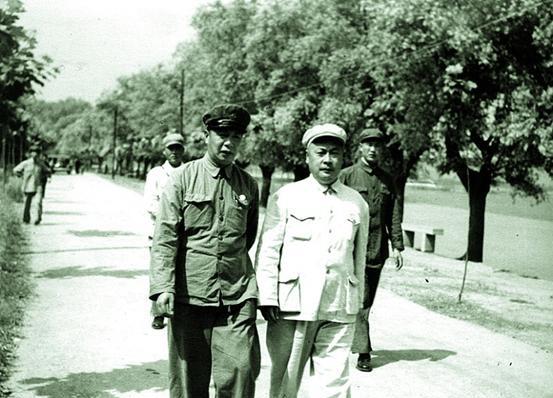

他曾是海军有潜力的干部,40岁成正军职,42岁止步,离休改正师职 “1987年5月的一天,张逸民看着离休命令,低声问:‘到底是哪条纪律把我从正军改成正师?’”这句略带不甘的自语,标记了他跌宕仕途的最后拐点。若把时间拨回到四十年前,很难想象这位被誉为“快艇尖刀”的战斗英雄会以这样一种方式离开部队。 1929年冬,张逸民出生于河北河间一个普通农家,念过几年私塾,能写会算。1946年投身解放区,分到华北野战军四十三军。那会儿他只是排里最年轻的小伙子,却因为能写标语、做民运工作,被连里看作“文化人”。渡江战役结束后,部队开始裁并,海军正值百废待兴,急需懂字认文的新兵。就这样,二十出头的张逸民被抽调到第一期海军干部训练大队。 对许多人来说,海上生活是晕浪、锈味与孤独;对张逸民,却像打开一片新天地。教室里,他常抢着回答炮术教官的提问;码头上,他能和艇匠聊一下午发动机齿轮。甚至夜间值班,他也握本《苏联近海防御》边巡逻边琢磨。周围战友打趣:“老张看海图的劲头,比看情书还认真。”这种“痴”换来真功。1954年,他被任命为第六快艇大队某艇长,翌年就迎来实战考卷。 1955年8月东山岛外海,张逸民奉命率两艇阻击对岸炮艇编队。夜幕下,他凭着雷达回波和海面微光,一边变速一边调整航向,首轮火力便打中敌艇油舱。十分钟内,两发穿甲弹又命中指挥舱,对方被迫弃船。那一战,东南沿海电台反复播放“X号炮艇沉没”消息,张逸民所在的大队却仅一艇轻伤。海军司令部很快发来嘉奖令。若说首次胜利多少带点运气,此后几年接连几场海上遭遇战,让“运气”二字显得苍白:1956年蛇岛水道、1958年金门外海、1960年东海北段,他共指挥六次交战,击沉击伤敌舰九艘。 战功带来的是止不住的提拔。两年一个台阶,他从副连、正连、营职、大队长一路冲到支队副参谋长,再到支队政委。1969年秋,年方四十的张逸民被任命为东海舰队某基地政委,行政编制正军职。要知道,那年全军正军职干部平均年龄接近五十五岁,海军里更是寥寥可数,这让张逸民一下子成为“海上新星”。 然而辉煌峰顶往往伴随阴影。1971年起,军内开始清理“支左”“两案”相关问题。张逸民因在某次地方支左行动中签发电报,被列入调查名单。42岁,他被责令“停止职务、接受审查”。在长达十年的调查期里,他搬出海景宿舍,迁入基地招待所旁的平房;爱艇爱到骨子里的他,却再没登上军舰一步。朋友来访,只见墙角那件褪色的深蓝大衣,袖口仍别着金色锚徽。有人劝他“向组织说明”,他却回答:“留一点口风,也许是将来翻案的凭据。” 1978年,拨乱反正全面展开,中央军委重新复查涉案干部。经过对当年支左文件、电报内容的比对,专案组认定张逸民“未参与打击无辜干部群众,亦无个人私利行为”,遂于1981年恢复正军职待遇,补发薪金、调回干休所。消息传出后,老部下贾世斌登门祝贺,两杯白酒下肚后,张逸民才咧嘴一笑:“总算又能昂着头走进大门。” 遗憾的是,制度修复讲究流程。虽然待遇恢复,但职务并未同步;另一方面,干部管理权限也由海军交至总政。1987年,总政干部部下发《离职休养通知》,字号、格式、印章都无懈可击,却将张逸民定格为“正师职离休”。那纸公文把他再次推向困惑:四年前同级批复还写着“正军”,为何转眼就降级?于是出现了文章开头那句略带苦涩的自语。 对于这一“落差”,当时有三种解释。第一种,干部离休应以“现职”而非“历史待遇”为准;第二种,正军职需经军委主席签发,而他在审查期错过任命期;第三种,相同级别的数量控制名额有限。多年后,张逸民向总政档案馆申请查阅,确认并无正式降级处分文件。换句话说,待遇与职务在当时处于“分离”状态,组织上为避免名义空悬,采取了折中方案。 这段曲折历史,在外人眼里或许只是人事流程的波折,对张逸民却是终生难释的心结。1989年海军四十周年庆,有关方面邀请其出席座谈,他婉拒,理由只有一句:“正师职的我,不好和正军职同桌。”1994年,他逝世于南京军区总医院。告别仪式上,挽联用的是“海军某基地原政委”,并未标明军职级别。熟悉内情的战友叹息,这位昔日快艇英雄并非为自己争名,而是对制度一以贯之的期待。 有意思的是,近年来关于海军初创期的史料开始系统整理,张逸民指挥的几场典型海战被写入教案,其作战方案成为海军院校“近岸突击”课程的案例。新一代学员常佩服他的“大胆贴近”“曲折航线”“交叉射击”等战术,却很少有人知道,他后半生被“正军”与“正师”几个字反复折腾。