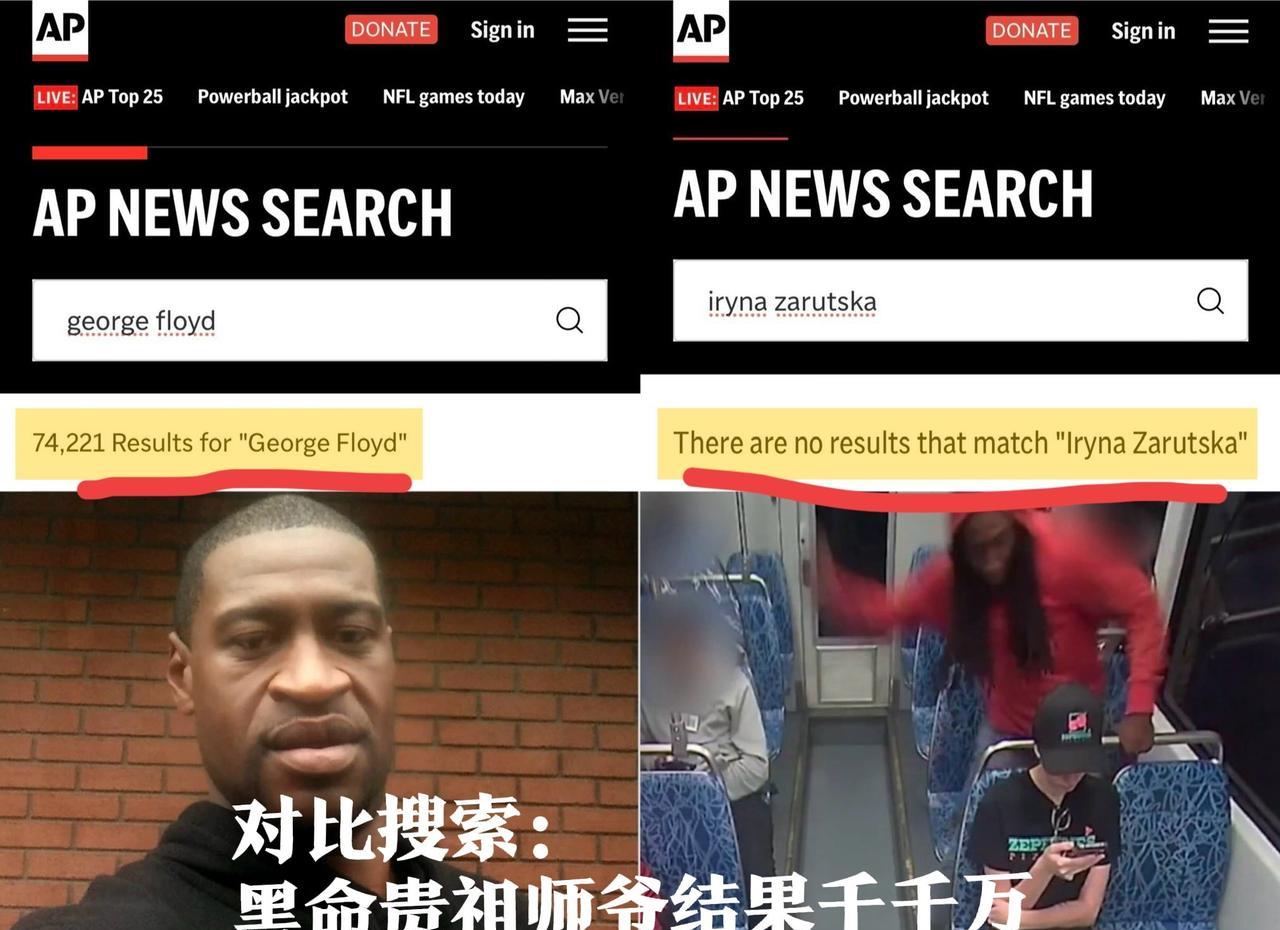

夜色下的枪声划破沉寂,一名从战火中逃出的乌克兰女孩,倒在异国街头。人们奔走呼喊,警笛刺耳,血迹渗进柏油路。她原以为跨过国境能迎来安宁,却没想到命运在最意想不到的时刻收紧锁链。 消息传来,舆论沸腾,白宫被推到风口浪尖。媒体追逐,议员质问,空气像被灌满火药味。 这名女孩的故事让人心颤。 幼年经历轰炸,青春岁月在避难中度过。好不容易搭上撤离航班,背着一个旧书包,带着希望来到美国。 初到之时,她寄宿在教会提供的房子里,日子清苦,却满怀梦想。她在街角超市打工,在图书馆学语言,在社交平台写下“终于远离炮火”的心声。熟悉她的人都说,她笑容里藏着坚韧。却没人想到,命运的刀子竟在最安静的夜晚劈开她的未来。 警方介入后,案情一度陷入僵局。嫌疑人身份扑朔迷离,枪击背后的动机被各种猜测填满。有人说是偶发仇杀,有人说是有组织袭击。 各类传闻在网络疯传,社交媒体不断点火,情绪像潮水一般上涨。白宫不得不出面回应,一方面安抚乌克兰裔社群,一方面缓解国内对治安不稳的指责。每一个细节都被放大,每一个延误都被质问,政治氛围骤然紧绷。 就在此刻,特朗普果断出击。他指责现任政府无能,没能给避难者提供应有的保护。 公开场合,他把这起案件提升到国家安全层面,将移民、治安、外交三条线绑在一起,形成一套完整的攻势。 他提醒支持者,白宫既不能守住边境,也不能守住街头,更无法守护那些寄望于美国的难民。话音一出,选战格局瞬间被点燃。 民主党政府陷入被动,既要回应人道关切,又要稳定外交关系。对乌克兰的援助正处关键节点,此案让美国对外的承诺蒙上阴影。 若连一名逃离战火的女孩都无法庇护,美国的国际形象如何自证?这一矛盾让政策层层受压。国务卿、国防部长轮番表态,誓言加强安全措施,但舆论依旧不买账。公众眼中,血迹已经成为现实的注脚。 特朗普的操作并非一时兴起,而是老练的政治计算。他把案件放到更大背景里,和移民政策、治安议题挂钩,塑造一种“必须强硬”的氛围。他清楚,情绪才是选票的源泉。 乌克兰女孩的不幸死亡,被迅速卷入美国内部的权力博弈。案件本身的真相尚未揭晓,政治利用却已在加速蔓延。 在白宫的会议室里,焦虑弥漫。幕僚担心国际盟友的反应,担心选民的流失,更担心这场危机引发连锁反应。 乌克兰总统方面不断催促,要求美国履行保护义务。欧美舆论场上,质疑与不满声浪此起彼伏。政客们忙着切割责任,媒体忙着追问真相,民众则在悼念活动中点燃蜡烛。火光摇曳间,矛盾更显刺眼。 这起遇刺案并未就此结束,它像一块投入湖面的石头,激起层层涟漪。美国国内关于移民的争论再次被推到极端,外交与安全政策被迫调整。 特朗普借机强化强硬立场,民主党陷入被动应对。乌克兰女孩的生命成为一场大国政治的催化剂,她的倒下,不仅仅是一场命案,更是一次政治风暴的导火索。 当尘埃落定,案件真相或许会水落石出。但历史不会忘记,这个从战火中逃出的年轻生命,在异国的街头猝然倒下。她的死亡震动了白宫,点燃了选战,也撕开了所谓庇护与保护的假象。 特朗普的出击,把这场悲剧推向更大的漩涡,让人们不得不再次思考:政治与人命之间,到底是什么关系?