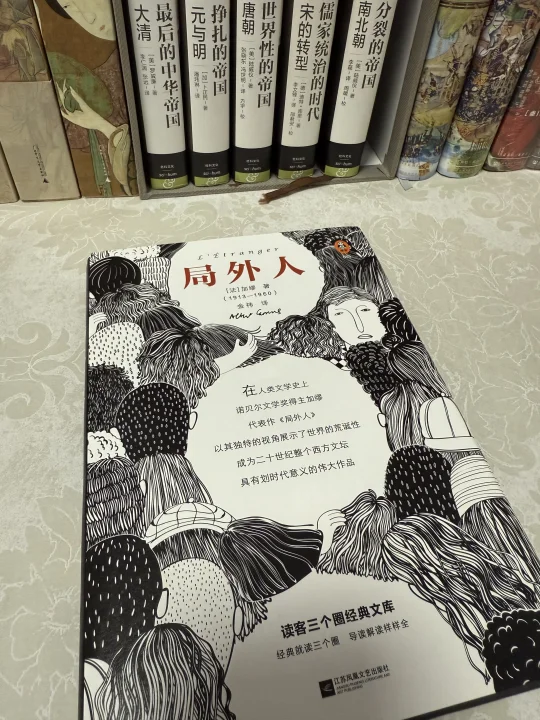

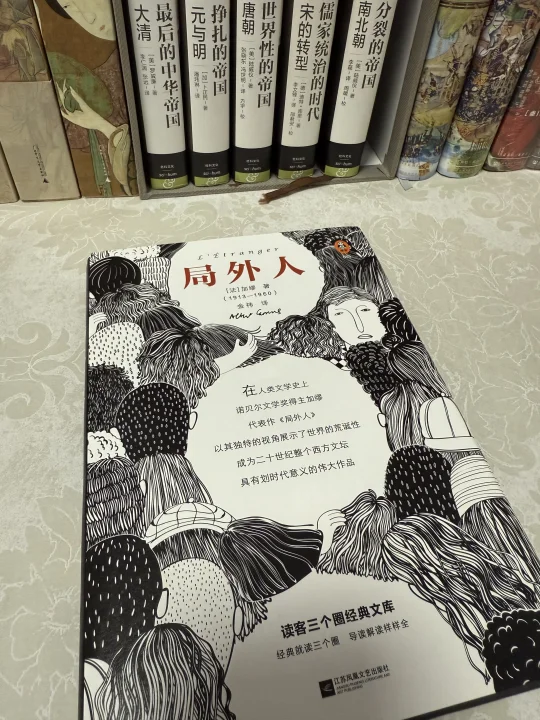

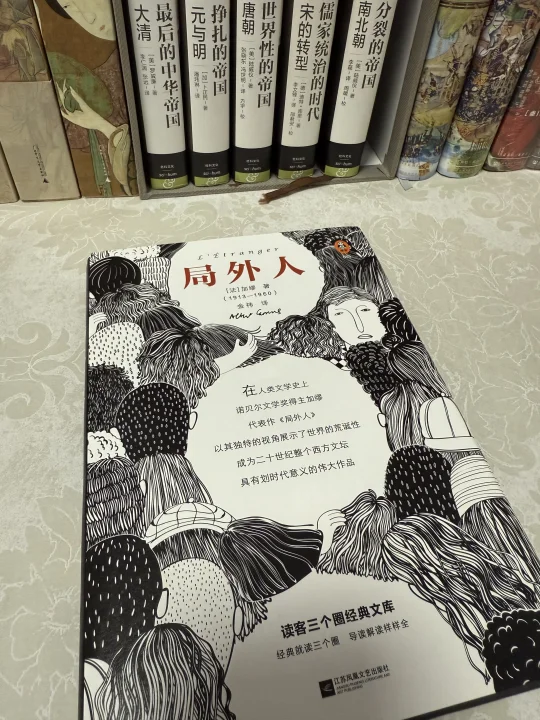

🌟《局外人》的开篇非常经典,是上世纪文学中最具标志性的开头之一。

“今天,妈妈死了。也许是昨天,我不知道”以极度简洁、冷漠的语调,瞬间奠定了小说的荒诞底色与主人公默尔索的“局外人”气质。

这种对亲人离世的疏离感打破了传统文学中“悲伤共情”的叙事惯性,用看似无动于衷的文字撕开了社会规训下的情感表演性——默尔索拒绝为母亲的死亡“按规则哭泣”,恰是加缪荒诞哲学的第一次爆发。

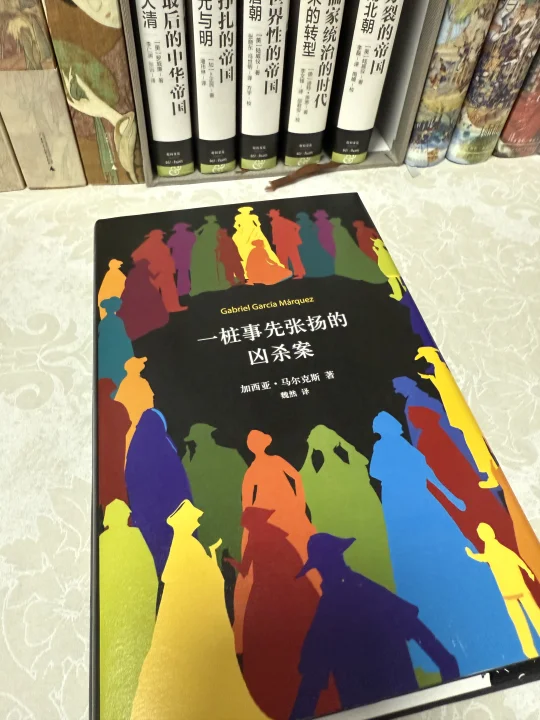

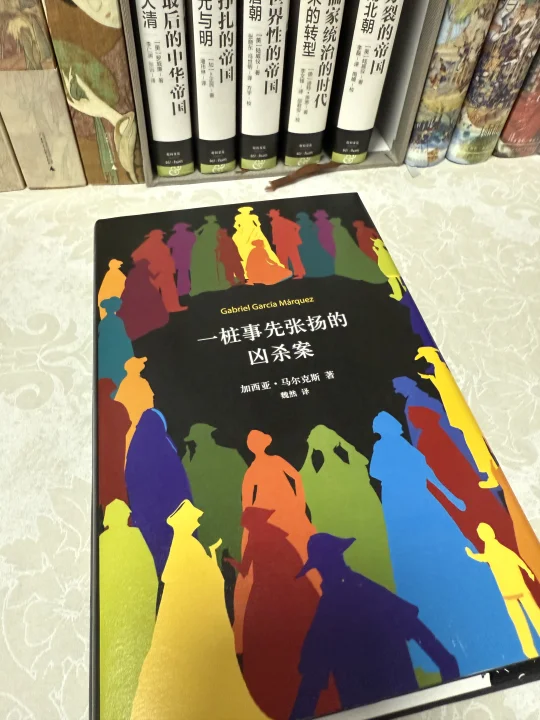

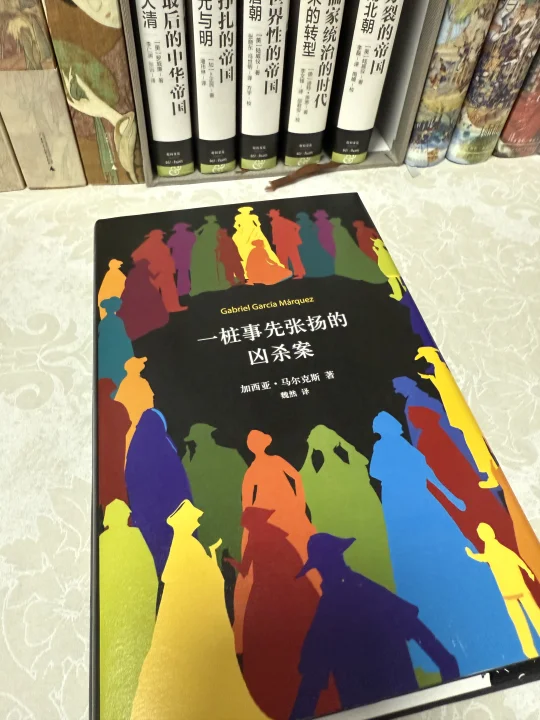

🌟 《一桩事先张扬的凶杀案》的经典之处集中体现在叙事结构的颠覆性、集体冷漠的荒诞性与真相的模糊性这三个维度,每一处都暗含马尔克斯对人性与命运的深刻叩问。

小说核心在于“凶杀案全程公开”却最终成真的黑色幽默。维卡里奥兄弟拿着杀猪刀在小镇街头磨刀、呐喊“要杀圣地亚哥”,几乎所有居民都知晓他们的计划——屠夫们目睹磨刀却沉默,神父推诿“这是政府的事”,镇长承诺干预却转身去打骨牌……全镇人如同“站好位置看游行”般围观死亡降临。这种集体知情下的集体沉默,构成了对人性冷漠最尖锐的讽刺:当罪恶以“荣誉复仇”的名义被公开宣扬时,每个人都成了凶手的共谋。马尔克斯用真实事件改编(自己朋友卡耶塔诺被公开杀害),将拉美社会的“看客心态”提炼为一场荒诞的集体仪式——杀人者与旁观者共同完成了对生命的轻慢(以后可以不要说只有国人才会这样了)

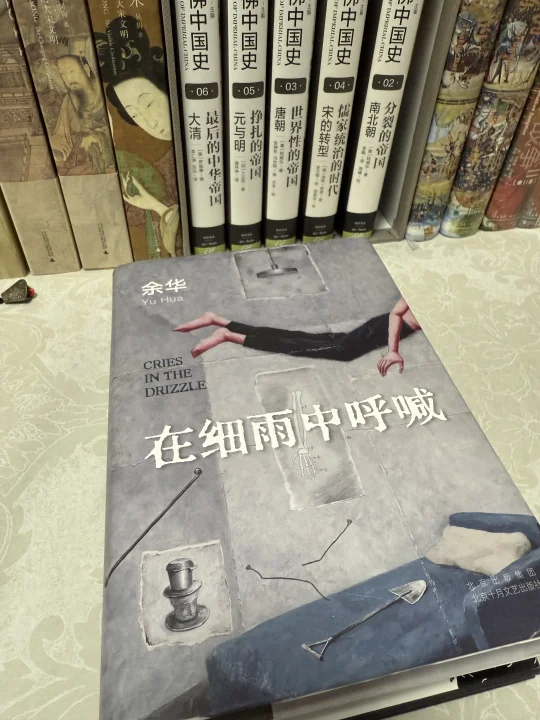

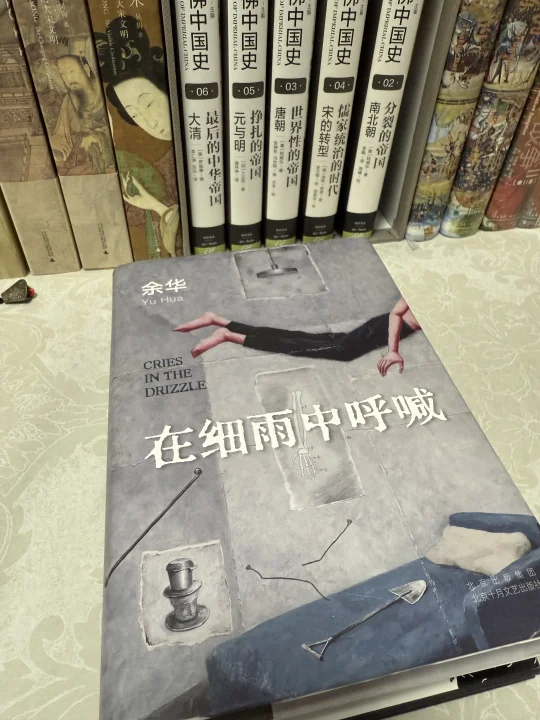

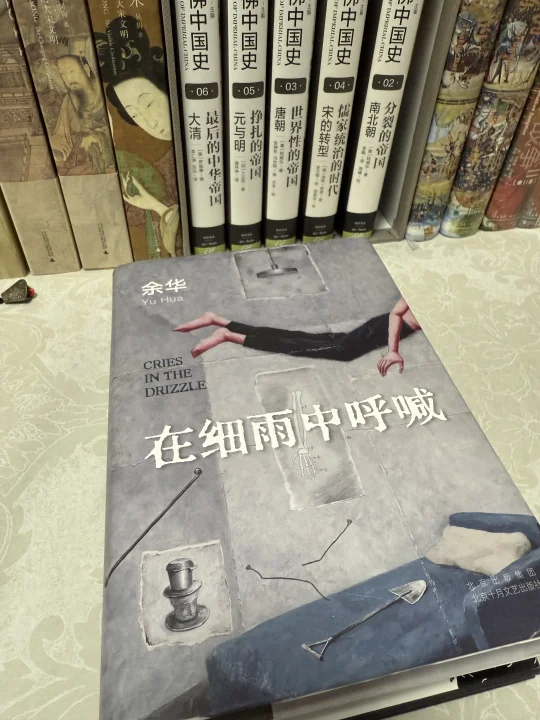

🌟《在细雨中呼喊》余华借主角孙光林破碎的童年记忆,展现个体在苦难与孤独中的生存状态,以及对“被看见、被记住”的本能渴望。

余华没有刻意渲染温情,而是直白地写出原生家庭的冷漠(父母对子女的忽视、兄弟间的隔阂)、亲友的苦难(祖父的悲惨结局、苏宇的命运)

这些碎片化的痛苦就像平日的细雨一样,日积月累但又无人在意,这也构成了主角成长的底色。但小说的关键不在于“诉苦”,而在于主角始终在回忆中“呼喊”——他记得那些被遗忘的人、被忽略的情感,哪怕这些记忆充满伤痛,也是他确认自我存在、对抗孤独的方式。

In the end 用《在细雨中呼喊》中苏宇的死来(p6-8)来展示这种融入生活骨髓的冷漠……