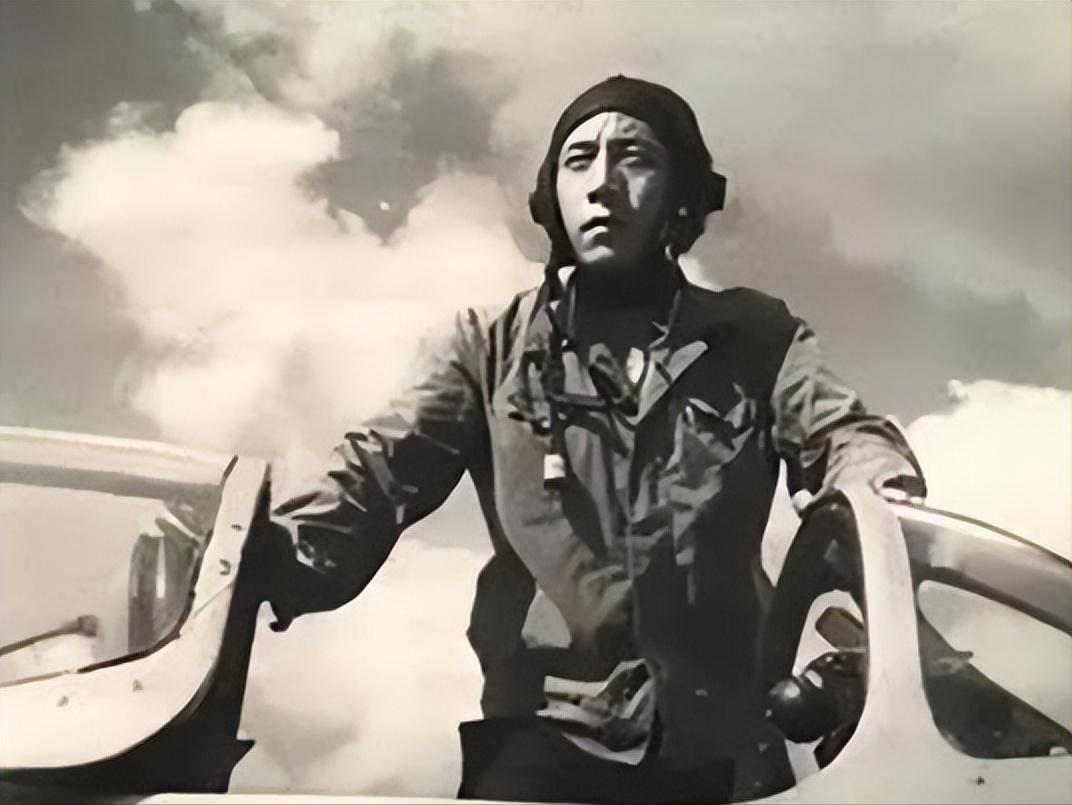

1990年,飞行员王宝玉驾机叛逃之后,苏联人蒙上他的眼睛,要把他送到美国,王宝玉欣然答应,可当他再次睁眼之后,却发现自己面前竟然全都是中国人。[凝视] 临行前他把自己的手表摘下来交给战友保管,说是怕训练时磕碰坏了,谁也没想到,这竟是他留给祖国的最后一个物件。 几小时后,一架歼—6战斗机降落在苏联远东克涅维契军用机场的跑道上,走下飞机的王宝玉向苏军举起双手,用生硬的俄语说出了早已背熟的台词:“我请求政治避难。” 王宝玉1962年出生于山东青岛,18岁那年凭借优异成绩考入航空学院,毕业后,他被分配到黑龙江某航空兵团,成为一名歼—6战斗机飞行员,在部队里,他的飞行技术还算不错,尤其擅长低空飞行,这项技能日后成了他叛逃的关键。 然而在生活中,王宝玉却是个不太合群的人,他很少参加集体活动,与战友们的关系始终保持着礼貌的距离,更让他苦恼的是,入伍十年来,眼看着同期战友一个个提干晋升,自己却始终原地踏步。 家庭生活也不顺遂,王宝玉与妻子的关系日益紧张,两人经常为琐事争吵,妻子抱怨他收入微薄,前途暗淡,这些话像针一样扎在他心上,渐渐地,他开始怀疑自己的选择,对现实产生了强烈的不满情绪。 从1989年开始,王宝玉养成了收听境外电台的习惯,那些关于西方生活的描述深深吸引着他,他开始幻想在那个遥远的世界里,自己或许能过上不一样的生活,这个念头像种子一样在心里生根发芽,最终长成了叛逃的决定。 为了实施计划,王宝玉暗中准备了数月,他研究地图,计算航程,甚至自学了一些基础俄语,1990年8月25日,机会终于来了,那天的训练任务是单机飞行,这意味着他将有充分的自主权。 起飞后,王宝玉按照既定航线飞行了一段时间,突然急转向北,以极低的高度贴着地面飞行,这种飞行方式能有效避开雷达监测,但对飞行员的技术要求极高,稍有不慎就会机毁人亡。 原本他计划降落在乌格洛沃耶机场,但抵达时发现那里正在维修,跑道无法使用,油料已经见底,他只能紧急改变计划,降落在符拉迪沃斯托克附近的克涅维契军用机场。 一架外国军机竟然能够穿越防空网,堂而皇之地降落在军用机场,这无疑是对苏联防空系统的巨大讽刺,更让他们头疼的是,如何处理这个不请自来的中国飞行员。 王宝玉向苏方提出,希望能经由苏联前往美国,他天真地以为,在冷战刚刚结束的年代,苏联会乐意帮助一个来自社会主义阵营的“叛逃者”。但他显然误判了形势。 此时的中苏关系已经实现正常化,两国正在努力修复过去二十年的裂痕。苏联领导层很快做出决定:将王宝玉引渡回中国。这不仅是外交上的明智之举,也是向中国释放善意的绝佳机会。 苏方一面安抚王宝玉,假意答应帮他联系美国方面,一面通过外交渠道与中国政府紧急磋商。双方很快达成协议,苏联同意将王宝玉及其驾驶的战机一并归还中国。 8月29日,也就是叛逃四天后,苏方告诉王宝玉,要将他转移到一个“更安全”的地方等待去美国的安排,王宝玉信以为真,配合地戴上了眼罩,被押送上一架图—154客机。 飞机起飞了,王宝玉心中既紧张又兴奋,他以为自己离梦想中的新生活越来越近了,然而几个小时后,当眼罩被摘下时,出现在他面前的不是美国官员,而是中国的军方人员,原来苏方直接将他送回了中国。 交接仪式在飞机舱门处进行,苏方人员将王宝玉移交给中方,整个过程不到五分钟,从踏出舱门的那一刻起,等待王宝玉的就是法律的审判。 军事法庭以叛国罪判处王宝玉死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,开除党籍和军籍,那架被他驾驶到苏联的歼—6战机,也由中方派员赴苏运回,一切都回到了原点,除了王宝玉的人生。 这起事件给中苏两国都带来了深刻影响,苏联方面因为防空系统的严重漏洞,撤换了远东防空军的多名高级军官,一架外国战机能够如此轻易地突破防线,这让苏军高层震怒不已。 中国空军则从中吸取了惨痛教训,此后,军方加强了对飞行员的思想教育和心理评估,建立了更加完善的预警机制,王宝玉成为新中国成立以来最后一个驾机叛逃的飞行员,这个不光彩的记录保持至今。 王宝玉的悲剧其实早有预兆,当一个人对现实的不满累积到极点,又缺乏正确的排解渠道时,就容易做出极端的选择,他把个人的挫折归咎于体制,把幻想寄托于未知,最终走上了不归路。 时代在变,但人性中的脆弱始终存在,今天的我们面对生活压力时,是否也曾有过逃避的念头?当现实不如意时,我们该如何调整心态,而不是寄希望于虚无缥缈的“远方”?如果你是王宝玉的战友,发现他情绪异常时,你会选择上报还是私下开导?欢迎在评论区分享你的想法。 信源: 新中国成立以来最后一次驾机叛逃事件:飞行员驾驶歼-6叛逃苏联,震惊中外——文汇网