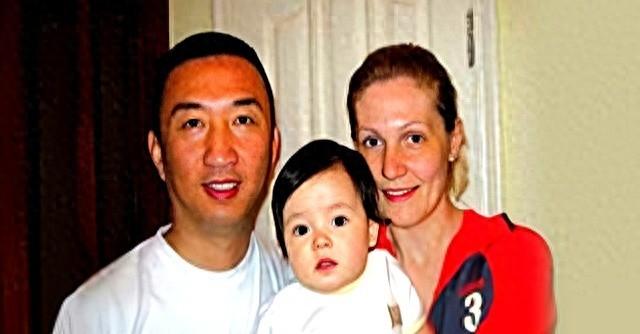

1999年,俄罗斯士兵为救中国记者而壮烈牺牲,记者为报恩,直接娶了恩人遗孀,结果没过几年,记者就被妻子谩骂殴打!最终两人分道扬镳,究竟是发生了什么? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1999年,第二次车臣战争打得最为惨烈,中国记者卢宇光背着摄像机和收音器,在炮火里记录着第一手的消息,作为战地记者,他每天都要面对子弹和爆炸的威胁。 俄罗斯方面为了保护他,特意派出了一支特种兵小队,其中就有性格开朗的马克西姆,几次任务下来,两人成了无话不谈的朋友。 可在一次突发的袭击中,马克西姆为了挡住爆炸,把身体扑了上去,硬生生把卢宇光压在身下,记者活了下来,战士却倒在了血泊里,最后的瞬间,他紧紧攥着一张妻子和儿子的照片,眼神里只有遗憾与托付。 这份用生命换来的恩情,让卢宇光心里始终无法释怀,战场结束后,他按照遗言去探望马克西姆的妻子玛丽娜和年幼的儿子。 起初,他只是尽力提供一些经济上的帮助,支付生活开销,陪伴他们度过最难捱的日子,随着接触的次数增加,彼此之间的关系逐渐变得亲近,在一次孩子生病住院的危机时刻,玛丽娜陷入绝望,无力承担昂贵的医疗费用,卢宇光二话不说承担了所有支出,这让她心中燃起了新的依靠感。 渐渐地,这份责任和愧疚感变成了感情,面对家里人的反对声,他仍然决定娶下这位带着孩子的俄罗斯寡妇。 他的父母和亲戚都觉得这是不理智的选择,可他坚持认为只有这样才对得起那个倒在战场上的朋友,婚礼并不隆重,但对他来说,这是一种担当,婚后不久,他们又迎来了一个女儿,一家四口表面上其乐融融。 日子一开始似乎安稳,可随着时间推移,裂缝一点点显露出来,卢宇光把工作当作信仰,每次战火燃起,他总是第一个赶赴前线,玛丽娜却活在不安之中,她失去过丈夫,不愿意再一次面对同样的噩梦。 她想要的是安稳的生活和完整的家庭,可卢宇光心里有着更强烈的职业使命感,语言上的隔阂,生活习惯的差异,教育方式的冲突,这些都让她越来越难以适应。 社会舆论也没给这段婚姻任何宽容,有人背后议论她是“二婚带娃的外国女人”,甚至怀疑卢宇光的动机。 面对冷眼和质疑,她心里的孤独被无限放大,随着情绪的失控,她开始用酒精来排解痛苦,日复一日的焦虑与压抑,让家庭关系急转直下,两人争吵的次数越来越多,甚至升级成语言上的伤害和肢体上的冲突。 婚姻的矛盾没有缓和的余地,一个沉迷于前线,一个渴望安定生活,他们之间的鸿沟越来越深,最终,两人不得不坐下来面对现实,选择了离婚。 玛丽娜一度带着失落回到俄罗斯,两个孩子则留在中国继续学业,虽然婚姻破裂,但卢宇光并没有抽身而退,他仍旧按时提供生活费,对继子和女儿的教育始终负责。 时间证明了这一份坚持,继子顺利从国内大学毕业,女儿也在重点高校读书,他们都走上了正轨。 更让人意外的是,两个孩子都选择了与父亲一样的道路,立志成为记者,那种在耳濡目染下形成的职业印记,早已刻进骨子里。 公众对这段婚姻的评价一直分歧不断,有人觉得他不该娶下战友的遗孀,有人则佩服他能把承诺坚持二十多年。 事实摆在那里,婚姻失败了,但责任从未缺席,他不仅把继子养大成人,也陪伴亲生女儿成长,他用行动兑现了临终前那份托付。 从战场到家庭,卢宇光一直在走一条艰难的路,娶遗孀是一时的选择,抚养孩子是长久的付出,坚守前线是内心的信念。 爱情可以消散,婚姻可以结束,可那段血与火铸就的承诺,他用半辈子扛了下来,很多人说过,报恩的方式有千万种,他选择了最沉重的一种,结果不算完美,但足够让人肃然起敬。 真正让人思考的,是这段经历背后的代价,是一份信仰压垮了家庭,还是一段婚姻承受不了过于特殊的起点,这些答案或许没有标准,但故事本身已经给出了足够多的震撼。 信源:澎湃新闻——侨·故事|卢宇光:拿生命换新闻的记者

KD985

[点赞][点赞][点赞][点赞]