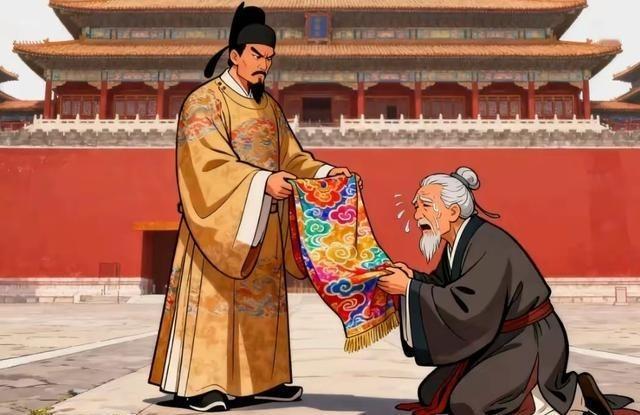

1363年,35岁的朱元璋冲进陈友谅后宫,抢走了陈友谅18岁的貌美小妾达氏,之后达氏给朱元璋生了两个儿子。可达氏却对小儿子谎称说:“你的父亲并不是朱元璋,朱元璋是你的杀父仇人啊,你一定要替父报仇!” 朱元璋、陈友谅,这都是重量级玩家,鄱阳湖水战,号称中世纪最大规模水战,打得天昏地地暗。结果是陈友諒挂了,朱元璋赢了。赢家通吃,这规矩自古就有。陈友谅的江山、军队、财宝,包括后宫里的女人,都成了老朱的战利品。 这里面,就有一个18岁的姑娘,达氏。 18岁,搁现在,可能还在为考研还是考公发愁。可她呢?国破家亡,丈夫被杀,自己成了仇人的所有物。这是一种什么样的体验?绝望,可能都不足以形容。 朱元璋这人,狠是狠,但也是个情种。他看到貌美的达氏,动心了。按他自己的说法,是“因恼怒陈友谅屡屡起兵相犯,故夺其妾而归”。这话说的,好像挺委屈,其实就是给自己找个台阶下。男人嘛,都懂。 之后,达氏进了朱元璋的后宫,还挺受宠,接连生了两个儿子:七皇子朱榑,八皇子朱梓。 一个亡国小妾,逆袭成了皇妃,还母凭子贵,妥妥的宫斗剧女主剧本啊。 可达氏偏不。她心里那团火,从鄱阳湖烧到了南京紫禁城,一刻都没熄过。她把所有的希望,都压在了小儿子朱梓身上。 在朱梓长大,要被封为潭王去长沙就藩前,达氏跟他摊牌了。她告诉儿子:“儿啊,你爹不是朱元璋,是陈友谅!朱元璋是咱们的杀父仇人,你得报仇!” 这谎言,简直是离谱。咱们拿时间线一对就知道,陈友谅死于1363年,朱梓出生在1369年,中间差了整整六年。但她为什么还要这么说? 达氏发动的,是一场“叙事之战”。她知道自己没兵没权,物理上干不掉朱元璋。但她可以创造一个“复仇”的故事,植入自己儿子的脑子里。这比任何刀剑都锋利,因为它能控制一个人的思想和灵魂。 这事儿拿到今天来看,特别有意思。我们现在天天聊“原生家庭”,聊童年阴影,聊父母的期待如何塑造一个人。朱梓,就是那个最极致、最悲惨的样本。他的整个人生,从母亲摊牌的那一刻起,就被“设定”好了。他的人生目标不是自己的,是母亲的;他的仇恨不是自己的,是母亲灌输的。 朱梓信了。一个从小锦衣玉食、备受父皇宠爱的王子,突然发现自己活在一个巨大的谎言里,亲爹成了杀父仇人。这种冲击,足以颠覆一个人的世界观。从此,那个“英敏好学,善属文”的文艺青年朱梓消失了,取而代之的,是一个秘密招兵买马、图谋复仇的潭王。 洪武二十三年,朱梓的岳父家卷入了胡惟庸案,朱元璋召他回京问话。朱梓心里有鬼,以为阴谋败露,干脆一不做二不休,在王府里放了一把火,抱着王妃一起自焚了。 官方的说法是,潭王“淫乱暴虐,畏罪自焚”。但疑点太多了。朱元璋对自己儿子一向宽容,三儿子晋王朱㭎谋反证据确凿,老朱都只是训斥一顿就放回去了。朱梓就算岳父家有事,也不至于吓到要自焚吧? 所以,野史的记载,也就是达氏教子复仇的说法,虽然在时间线上有硬伤,却在人性的逻辑上,解释了朱梓为何会做出如此决绝的选择。他不是怕死,他是觉得自己的“复仇”任务失败了,没脸去见地下的“亲爹”陈友谅,也没脸面对南京城里的母亲。 消息传回南京,达氏的反应更是印证了这一点。她没有哭闹,只是平静地走向佛堂,然后一头撞死在香炉上。她的遗言,据说是:“友谅,我尽力了。” 这整个故事里,真正的主角,是达氏、朱梓,以及那段被扭曲的、不存在的“父子仇”。 这件事的可怕之处在哪?在于一个人可以被另一个人的执念彻底摧毁。 达氏的恨,是可以理解的。作为一个女人,一个失败者阵营的附属品,她的命运完全无法自己做主。她把这种无力感和屈辱,转化成了极致的仇恨,并将其作为一份“遗产”,强行交给了儿子。 这在今天,是不是也时常发生?一些父母会把“我这辈子没实现的梦想,你一定要替我实现”挂在嘴边。这种“爱的捆绑”,本质上和达氏的“恨的捆绑”,逻辑是一样的。都是把自己的意志,强加在下一代身上,让他们活成了一个工具人。 朱梓的悲剧,不在于他选择了复仇,而在于他连选择的权利都没有。他的人生,从头到尾,都是一场母亲导演的戏,他只是那个最投入的演员。 这件事的后遗症是巨大的。此后,朱元璋对藩王的猜忌和打压越来越重,最终酿成了“靖难之役”的祸根。达氏一个女人的复仇,像一只蝴蝶,在紫禁城里扇动了一下翅膀,最终在几十年后,掀起了一场席卷天下的政治风暴。

雲中漫步

这小道消息如果是真的只能说傻娘们生了个傻儿子,这傻儿子有点常识也应该知道自己是老朱家的种[哭笑不得]

用户10xxx50

如果是真的,说明陈友谅对达氏好,令她终身难忘,不惜用自己和心爱的儿子性命为陈报仇,此真情女人。

九人会社决义是 回复 09-19 08:19

谁愿做工具人?

用户10xxx22

这个蠢女人为什么要害自已的儿孑呢?

用户76xxx64 回复 09-12 11:42

因为蠢

九人会社决义是 回复 09-19 08:21

儿女比得上伴侣吗?

非我哉

18岁就考研考公了,18岁高中都不一定毕业了

一点山间火

瞎扯淡,首先马皇后对后宫的女人很宽松相处也很好,而且朱元璋的子女基本都是马皇后教导的,封王就藩时,都成年了吧,你猜他会信么!又不是傻子!最后,马皇后死后,别说他害怕,就是嫡子老四都吓得不敢回南京,就怕他爹哪根筋不对把他嘎了!当时都看得明白,老大没了,这家业也得是老大儿子的,咱得给老大儿子清理障碍

呵呵

你特么的说大儿子我都信。你偏偏来个小儿子。

濡沫

拿野史编了个故事,想要教育人?

友友

18岁发愁考研还是考公,小编真是大聪明,这是跳了赌少际啊!写历史就别瞎编胡造

用户10xxx35

半生学习朱由榔,从来不疯也不狂; 白马笑我与霞客,生死都从李晋王。

九人会社决义是

难道陈友谅还没死?

幸运哥

女人没错,对杀死自己丈夫的仇人,却又无能为力的她,用什么方法都不为过。

九人会社决义是 回复 09-19 08:22

哪个不亲?

边缘

皇帝没几个会有曹操的癖好