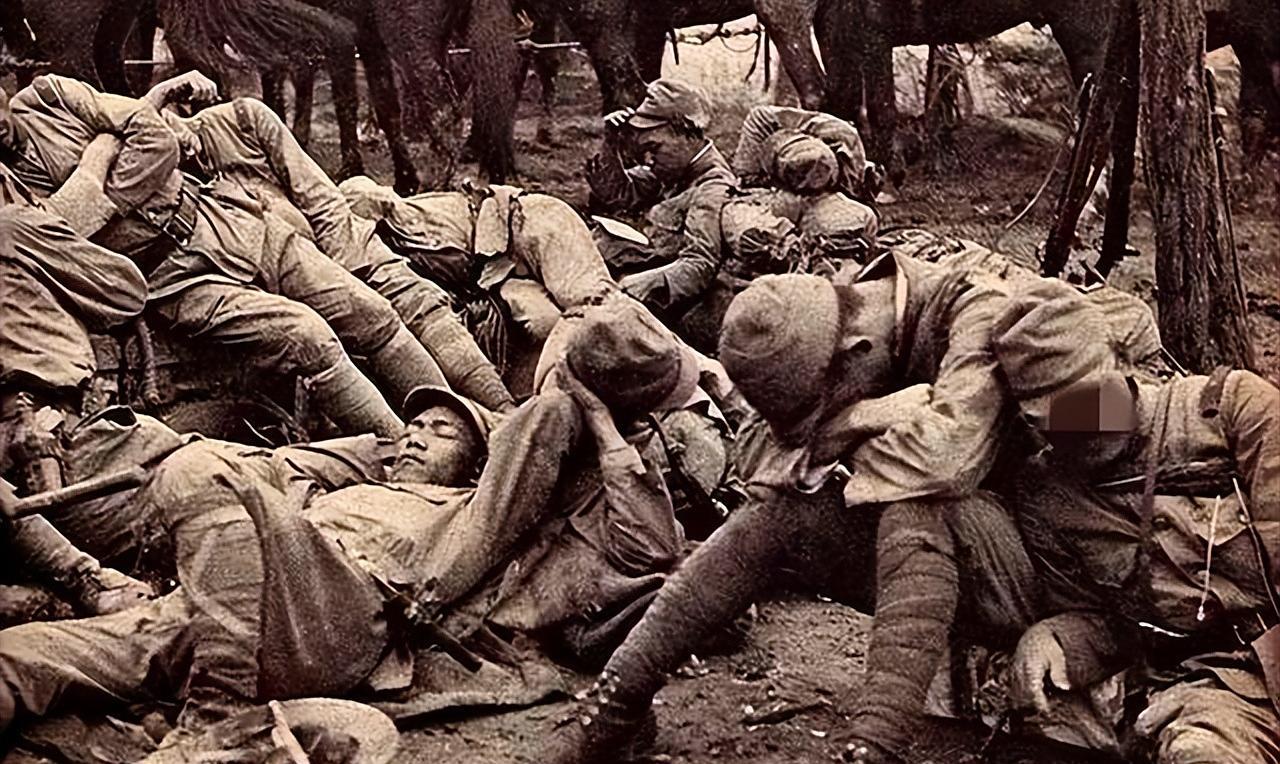

“这样的仗美国怎么可能打得赢!”上甘岭战役中,一位美军将领看到,一个瞎了眼的志愿军战士,竟然背着一个断腿的战友,向全副武装的美军发起了冲锋!一时间,震撼不已的美国将领感慨万千。 这两个人,一个叫王合良,一个叫薛志高,都是四川娃,一个22岁,一个20岁。搁现在,可能还在为考研、找工作发愁,但在那个年代,他们已经是战场上的老兵了。 上甘岭是个什么地方?一个面积只有3.7平方公里的小山头,在43天里,美军倾泻了190万发炮弹,5000多枚航弹。用当年的话说,阵地上的土都被炸松了一两米,随手抓一把土,里面能有好几块弹片。 咱们的志愿军,就是在这种“钢铁范儿”的“范弗里特弹药量”下,硬生生顶住了。 战斗进行到最惨烈的阶段,王合良所在的连队奉命反攻537.7高地北山。一轮炮火覆盖下来,王合良感觉整个世界都炸了。等他从昏迷中醒来,脸上黏糊糊的,伸手一摸,左眼眼球已经被炸飞了,挂在眼眶外面,右眼也模糊一片,几乎看不见东西。 整个阵地,一片死寂。他摸索着爬,喊着战友的名字,只有一个微弱的声音回应他。是副班长薛志高。薛志高也惨,双腿被炮弹齐刷刷地炸断了,白森森的骨头茬子露在外面。 那个画面,一个瞎子,一个瘸子,两个在任何标准下都已是“失去战斗力”的伤员,被遗弃在炮火连天的死亡阵地上。换做一般人,可能就绝望等死了。 但接下来发生的事,超出了所有人的想象。 王合良对薛志高说:“副班长,我还能动,你怎么样?” 薛志高说:“我腿没了,但眼睛好使,还能扔手榴弹!” 就这么几句话,一个匪夷所思的“战斗组合”诞生了。王合良凭着模糊的光感,摸索着背起薛志高,薛志高就趴在他的背上,充当他的眼睛和大脑。 “往左!爬!前面有个弹坑!” “停!正前方十米,有机枪!打!” 一个成了另一个的腿,一个成了另一个的眼。 他们就这样,一个“合成人”,在阵地上重新开始战斗。他们摸到敌人丢下的机枪、爆破筒,靠着薛志高的指挥,竟然接连打退了美军的数次小规模进攻。 也正是在这个时候,远处高地上,一位美军将领用望远镜看到了这不可思议的一幕。他看到了那个摇摇晃晃的身影,背着一个人,在炮火中移动、射击。他一开始不明白那是什么,直到看得更清楚,他才倒吸一口凉气。他看到的不是一个士兵,而是一种他无法理解、也无法战胜的意志。这才有了那句流传至今的感慨。 故事的结局是悲壮的。薛志高在指挥王合良转移时,为了引开敌人,拉响了最后一颗手榴弹,与敌人同归于尽。王合良身负重伤,昏死过去,最后被后续部队救了回来,成了那场战斗中,他们那个突击排里唯一的幸存者。 讲完这个故事,我们回到开头那个问题。时间到了2025年,我们面对的世界,比70多年前复杂百倍。我们看到的,是芯片联盟的技术壁垒,是游弋在南海的航母编队,是无孔不入的网络攻击和舆论战。 我们的对手,掌握着世界上最先进的杀人武器和技术霸权。 很多人会问,在今天这个技术为王的时代,再谈上甘岭的精神,还有用吗?光有意志,能对抗高超音速导弹吗?能突破“卡脖子”的技术封锁吗? 问得很好。但我们可能要先搞清楚一个问题:当年在上甘岭,我们靠的仅仅是“精神”吗? 不全是。我们有灵活的坑道战术,有全国人民勒紧裤腰带的后勤支援,有指挥员精妙的战场决策。精神,从来不是替代物质的“万能药”,它是把所有物质力量拧成一股绳的“催化剂”和“倍增器”。 它回答的是一个最根本的问题:我们为谁而战,为何而战? 美国人想不通。在他们的战争逻辑里,士兵是执行命令的机器,打仗是计算投入产出比的生意。伤亡到一定比例,就该撤退;投入的弹药和获得的阵地不成正比,就是亏本买卖。所以他们无法理解,为什么阵地被打成了焦土,还会有人从地底下钻出来;为什么一个人被打残了,还能和另一个人“合体”继续战斗。 因为志愿军战士的身后,是刚刚分到土地的家人,是刚刚获得解放、百废待兴的国家。他们知道,自己不上,敌人就会踏过鸭绿江,战火就会烧到家门口。这种为守护而战的决心,是雇佣军和霸权军队永远无法理解的“代码”。 王合良和薛志高的故事,在今天,绝不是一个遥远的、煽情的英雄传说。它是一个寓言,揭示了一个颠扑不破的真理:一个民族真正的力量,不只在于它有多少先进的武器,更在于它在绝境中,能迸发出怎样的意志和创造力。 当一个民族里的每一个人,都能在同伴倒下时,自觉地成为他的眼、他的腿,互相搀扶着继续前进时,这个民族就是不可战胜的。 70多年前那个美国将军的问题,其实已经有了答案。一场由霸权主义发动的非正义之战,无论拥有多么强大的技术和火力,从一开始,就注定了它在“道义”和“人心”的战场上,必将一败涂地。