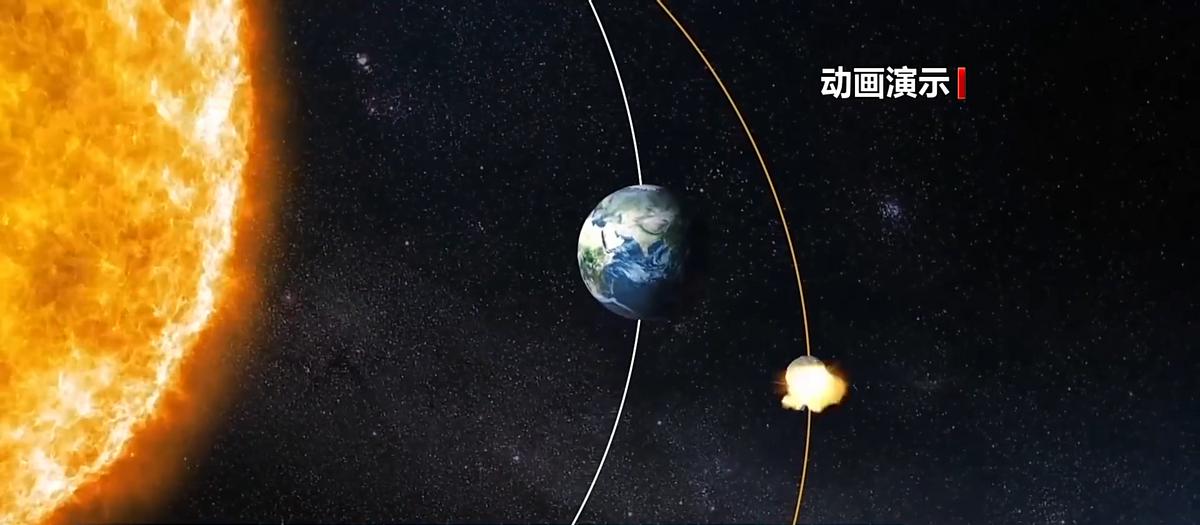

我国规划撞击小行星,九三阅兵红旗-29首秀,证明已具备相应能力 9月4号到9月5号,第三届深空探测天都国际会议在安徽省合肥市成功召开。这场由深空探测实验室、国际深空探测学会联合主办的学术会议,以“小行星探测、防御和资源利用”为核心主题,来自全球40多个国家和地区的驻华大使、国际组织负责人、航天机构代表、科研院所专家等共计400余人参加。 中国探月工程总设计师、深空探测实验室主任兼首席科学家吴伟仁作了题为《中国小行星探测与防御》的大会主旨报告。据吴院士在会议上介绍,我国正在规划对一颗小行星实施动能撞击演示验证任务,验证小行星防御方案的可行性。这项任务拟采用“伴飞+撞击+伴飞”的任务模式,发射观测器和撞击器。观测器先期抵达,对目标小行星进行抵近观测,获取其详细特性参数之后,撞击器再对小行星实施高速撞击。撞击全过程将通过天地联合方式,采用近距离高速成像等技术,开展小行星轨道、形貌和溅射物变化观测,准确评估撞击效果。 小行星探测、防御和资源开发对于全人类具有深远战略意义。中国作出的努力是建设人类命运共同体的一项具体实践,是对国际社会的重大贡献。 开展对小行星实施动能撞击演示验证,主要的目的当然就是研究未来如何防御小行星撞击地球。不过动能拦截小行星的技术与防御弹道导弹在轨道计算、拦截器的设计、发射控制等方面存在着相同性。 在轨道计算与轨迹预测方面,两者都需要通过精密的轨道计算确定目标位置和速度。只是小行星防御需提前数年预测其运行轨迹,而弹道导弹防御需要在数秒或数分钟之内完成轨迹的预测。 在拦截器设计与发射方面,都是采用高速撞击的方式改变目标飞行方向。实现的方式可采用共轨式拦截,也就是将拦截器发射至目标轨道,通过近距离接触实现拦截。 在发射控制与制导方面,中段拦截的时候需精确控制拦截弹的飞行轨迹,确保与目标相遇的时候达到最高速度。可在大气层外,也可以在大气层内实施拦截。 在九三阅兵当中,中国红旗-29防空导弹首次展现在世人面前,证明中国已经具备拦截中远程弹道导弹及卫星的能力。其动能杀伤技术可以直接应用于小行星防御中的动能撞击方案。