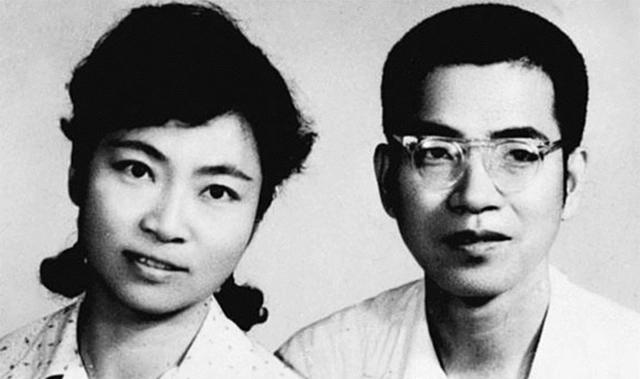

我国顶尖半导体教授李爱珍,申请中科院院士被淘汰,不料2007年,她竟然摇身一变成为了美国科学院的外籍院士,面对记者采访,她淡然表示:感谢祖国的栽培! 李爱珍真正让人佩服的其实不是她的身份,而是她带回国内的成果。她搞的是半导体,是那种解决“卡脖子”难题的硬技术,曾经为国家争了口气。 她从国外学到的分子束外延技术落地后,中国在关键材料和芯片的制造上一下子就甩开了落后局面。军工、通信、医疗,这些行业都因为她的付出,省了不知道多少难题。 很多人也许想不到,这项让中国人扬眉吐气的技术背后,她走了一条特别艰苦的路。 当年国家半导体什么都缺,正赶上被封锁,能学机会也少,外行人都说“去国外学点东西能带回来吗”。 可事实证明,她咬着牙坚持了下来。去了美国卡内基梅隆大学,实验室不让随便进,设备也碰不了,她靠站在玻璃门外,边看边记,一两年下来写满三百多页手记,都快成教材了。 回国后,她没有现成的设备和样机,只能用这些笔记,自己摸着石头搭设备,还得一家家跑工厂攒零件。就这样,国内第一台分子束外延设备总算捣鼓出来了。 说起来,她做的不是哪个单一项目的科研成果,而是把技术路线、平台和产业链一条条都搭好,把前沿技术从实验室拉到生产线上,这个过程需要的不光是本事,还有非常大的耐心和魄力。 有了设备才能建实验室,有了实验室又带着团队再攻关。一步步走到今天,这些成绩都是实打实的,大家都能看到。 但让人不解的是,像她这样的贡献,在国内评选院士时却屡屡受挫。第一次参评被嫌年纪大,第二次带着重要技术成果却还是没通过,第三次甚至生病住院还没放弃答辩,可最后都因为各种理由落选。 这个事让不少同行和年轻学者都觉得心里不是滋味。明明业界和院士都为她背书,偏偏就选不上。 大家不免开始琢磨,是不是规矩有漏洞,或者机制不够科学,有没有哪里忽视了真正干事的人。 其实比起头衔或者各种荣誉,李爱珍最看重的一直就是把技术落地,解决国家实际难题。 她年轻时就选择去最辛苦的地方工作,工厂环境苦,她也从来没抱怨,反而觉得亲手干活才能长本事。 哪怕年纪大到该退休了,还是天天泡在实验室带团队做项目,这种劲头很难得。外界对她议论很多,她却始终只做自己的事。 她的同事和学生都说,无论什么时候,只要实验室有难题,她永远冲在前头。 2023年,她带着团队又完成了太赫兹量子级联激光器,成了世界上第几个能做到的国家之一。其实这些技术背后,是无数次失败后的坚持,是不怕麻烦、不怕辛苦的干劲。 很多成果表面风光,可背后是她几十年如一日的实操和钻研。她没想过为自己争什么,只想把手里工作做好,不管有没有院士的名头,都不会影响她的热情和责任感。 慢慢地,人们也开始搞明白判断一个科学家的价值,不能光靠参评通过了没有,更重要的,是能不能真正推动国家往前走。 李爱珍的经历给大家提了个醒,有时候光鲜的头衔不代表全部,真正值得尊敬的,是敢于啃硬骨头、能把成果变成实际应用的人。 现在中国在半导体和相关高新产业之所以能够不仅不被卡脖子,甚至在全球市场拥有一席之地,很大程度就是靠着第一批像她这样的人不断扎实推进。 国家能少吃亏、产业能升级,这背后都是日复一日的研究和实践。 很多技术路线、产业平台,其实都是她那个年代的老科学家一砖一瓦敲出来的。她身上的那股劲,其实代表了中国科技人该有的骨气和担当。 她自己一直很低调,被国外接纳为外籍院士后,也只是说“感谢国家栽培”。没有任何埋怨,也不抱怨体制,只是平静地做好本职工作。 李爱珍的经历其实告诉大家,国家想要技术自立,需要的不是头衔和名声,而是真正“能干活”的人。 荣誉和奖项都是表象,背后藏着的是一代人的坚守和奉献。她没有传奇的宣言,只有踏实的成果,这才是中国科研最该被记住的样子。

路人甲

国内选院士,尤其是近十年的院士,呵呵。。。社会活动家