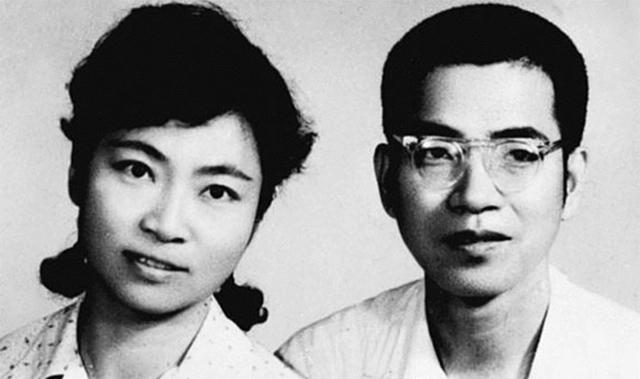

1953年,陈景润遭到学生们集体投诉,学校不得不将他停职,无处可去的他,只能收拾行李打道回府,在厦门摆摊谋生计,结果阴差阳错被厦大邀请去工作。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1953年,本该是陈景润意气风发的一年,作为厦门大学数学系的高材生,他提前完成学业,被分配到北京四中任教,人们普遍觉得这样一个数学天才,一定能在讲台上大放光彩。 可现实却让人意外,他站在黑板前时,声音断断续续,夹杂着浓重的福建口音,学生们听不清也听不懂,虽然黑板上写得满满当当,但课堂气氛寡淡沉闷,学生们很快感到厌倦,家长也接连投诉。 学校一开始还想给他机会,最后还是不得不让他停职,理由是“回乡养病”,实际上,这意味着一条刚铺开的职业道路戛然而止。 对别人来说,这是沉重的打击,对陈景润自己而言,却像卸下了一块压在心头的石头,他不擅长言语,讲课对他来说是一种折磨,他收拾行李回到南方,家人看在眼里,心中满是担忧。 父亲年纪渐大,哥哥也在外奔波,大家都觉得这样下去不是办法,可陈景润似乎不以为意,他只想继续钻研数学,不愿多花精力在与人沟通上。 没有工作就意味着没有经济来源,他开始在厦门街头支起一个小小的摊位,摆满了连环画和小人书,孩子们拿着两分钱就能租一本,他在一旁收钱,或者干脆埋头在稿纸上演算。 摊位上看似生意冷清,其实是他心灵的避风港,别人眼里,这是落魄与无奈,可对他来说,这种清净反倒让他心安,只要能填饱肚子,他就有精力去琢磨那些复杂的数论问题。 每天的场景大体如此:清晨他推着小车找一个僻静的角落,摊开小人书等待顾客,孩子们吵闹着看书,而他坐在一旁,笔尖在纸上快速移动,风吹日晒中,他的注意力始终停留在数字和符号之间。 别人觉得他心不在焉,他却觉得这是最踏实的时刻,那几毛钱的进账,足够买药和简单的伙食,余下的力气全部倾注在数学习题上,生活虽然窘迫,却没有让他放下心中的执念。 就在这种看似无望的境况下,命运悄然发生了转折,大约在1954到1955年,他的哥哥在一次会议上遇见厦门大学的校长王亚南,提起了弟弟眼下的困境。 王亚南对这个名字还有印象,当年课堂上就曾注意到这个学生的专注和痴迷,听说他如今只能靠摆书摊维持生计,王亚南觉得十分可惜,他很快与校方沟通,建议给陈景润一个能继续接触数学的岗位。 经过多方努力,厦大决定让他回到学校担任资料员,这份工作轻松,不需要面对学生,也不必在课堂上开口讲解,更重要的是,他可以随时查阅数学资料。 回到熟悉的环境,陈景润像鱼儿重新回到水里,资料室与图书馆距离很近,他常常利用工作之余查阅外文期刊,做下密密麻麻的笔记,那些看似枯燥的研究资料,在他眼里都是通往数论世界的大门。 他很快写出了关于“塔内问题”的论文,这篇文章改进了当时的研究方法,引起了华罗庚的高度关注。 华罗庚看到这个年轻人的潜力,不久便将他调到中国科学院数学研究所,在那里,他终于不必再掩饰自己对数学的痴迷,有了一群志同道合的伙伴。 从此,他的人生轨迹发生了巨大变化,曾经摆摊谋生的落魄青年,开始站在世界数学研究的前沿。 多年之后,他在哥德巴赫猜想的研究上取得突破,提出“1+2”命题的证明,这一成果在国际上被称为“陈氏定理”。 草稿纸堆满了整个房间,连床边、角落都塞不下,他的坚持和成果,让世界看到了中国数学家的力量。 回望这段经历,1953年的挫折看似让他跌落谷底,却也成就了他的重新起航,如果没有那次停职,他或许会被困在讲台上,与数学渐行渐远。 如果没有街头的摆摊,他或许不会引起别人的再次关注,是王亚南的慧眼,是厦大的包容,让他的才华没有被埋没,天才需要舞台,更需要有人在关键时刻伸出援手。 陈景润的一生,总是与数学紧紧相连,讲课失败,他依旧沉迷演算;生计艰难,他仍旧不肯放下手中的草稿纸,从摆摊收取几分钱,到后来成为世界瞩目的学者,这一路充满坎坷,却也因此更加动人。 他的故事告诉人们,挫折并不可怕,关键在于是否能守住心底的热爱,当年街头的摊位或许简陋,但正是那里,支撑着他走向了更高的峰顶。 信源:湖湘源——陈景润摆小人书摊的故事

睿睿居士

仕人

不懂就问,陈景润名气大,但他的研究和之后的对中国的科技有什么贡献吗?理论数学研究和理论物理一样,都是除了拿国际的大奖外没什么实际上的科研和民生用途

别字先生 回复 09-07 12:14

有用的,关于质数的研究,对计算机密码学有重大帮助。其实如果没有基础数学和基础物理做支撑,就没有应用数学和应用物理,也就没有人类科技的进步。