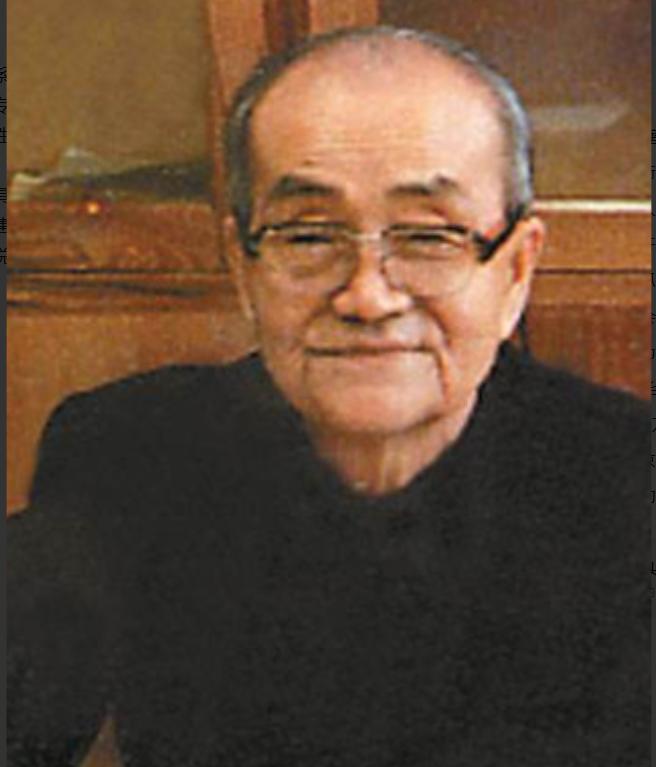

下图为中央红军长征前夕,毛泽东和警卫员胡长保、陈昌奉、吴吉清合影。 1934年那年春夏之间,会昌的雨连着下,地上湿滑,山路窄,鞋踩进泥里,拔出来时能听见“啵”的一声。毛泽东就是在这种天气下去了南线,没人送,也没人拦,他拄着伞柄当拐棍,一个村一个村地走。 广昌那仗还在打,博古、李德凿了半天,说什么“围点打援”“正面决战”,一套一套的。 毛泽东不是不懂打仗,他懂得多了。可是那段时间,他也不争了,抱着药瓶去了会昌,说是“养病”,其实谁都知道他是去看一眼还能不能补救点什么。 他从瑞金走,会昌在南边,靠着广东那头。 南线原本不是主战场,指挥部的人都看不上眼,可毛泽东说,那地方不能让蒋介石一口吞了,不然红军背上就是一把刀。可要真说起来,他那时候没兵没将,带着两个警卫,一个秘书,脚底一滑就栽到泥塘里去那种配置。 他就是靠一双腿,把南线踩了一遍。 那地方的人,一开始不信这个病恹恹的中年人真是毛泽东。 见多了“中央来人”,一个比一个像官,可这人穿着旧军装,裤腿挽起来,鞋上糊满泥。有人跟他报告敌情,他点头,有时候还笑一下,问“你说的这个碉堡,在你们祠堂后面?” 有时候他也不讲话,只是听。 别人说得兴起,他就掏出本子,写两句,写得很快,有点潦草。 他住的地方常年潮湿,床脚都生了霉,晚上点了油灯,屋里还是暗得像土洞。他坐在那里,手肘撑着膝盖,一支香烟烧了一半没抽。 那段时间,他说得最多的一句话是,“不能硬来”。什么叫不能硬来?就是不能跟国民党的正面战线打个你死我活。 广昌的教训太重,红军守得太死,结果是一个团一个团地填进去,硬是拿人命换时间。 他说:“咱不能跟人家打堡垒战,他们有炮,我们有腿。”他说的时候声音不高,但咬字咬得重,有人回头看他一眼,他也不在意,继续说。 他跑去找刘晓、找何长工,一通商量,说干脆把主力部队撤出来,留小股人马打游击。 他说:“不是光打,要牵着他们的鼻子走。 打一下就走,像在布帘子后头扎针,叫他们抓不住。”说完他就笑,说“打得他们心里没底。” 他那时也看到了机会——陈济棠,那个广东的大军阀。蒋介石逼他出兵南线,说得动听,是“协同围剿”,其实谁都知道,蒋是想借红军的手把陈济棠拖下水,好让中央军顺势插进广东。陈济棠不傻,他比谁都清楚这个局。 毛泽东就盯上了这个缝。 他不跟陈济棠谈,也不发什么“通电”,他做的事是“打一打,再给人留口气”。 红军在南线打了几仗,都不重,不打到你痛,只打到你警醒。然后他开始撒传单,说“枪口一致对外”“中国人不打中国人”。这些话,陈济棠那边不可能没听见。 果不其然,过了几天,杨幼敏来了。 这个人是陈济棠的高级参谋,带了三万发子弹,说是“转运途中的误送”。 谁信?毛泽东收下了,说谢谢,然后回头对身边人说:“这地方,暂时不用动了。” 他后来还劝中央别把红七军团调过来,说“这边已经有点意思了,别一脚踹散了”。 与此同时,张闻天那边的事,也在悄悄地变。广昌那一仗之后,张闻天忍不住说话了,说这场仗打得太死,是“机会主义的胜利口号害人”。 毛泽东在云石古寺养病,张闻天住在附近,常去看他 两个人坐在院子里,有一棵黄槲树,风吹着叶子哗啦啦响。他们不总是谈政治,也聊家乡、聊诗,毛有时候抽烟抽到一半,拿手指一弹,说:“这人,念书多了,脑子乱。” 张闻天不吭声,听完点点头。 再后来,毛泽东坚持把张闻天留在军委纵队,一起行军。他说张的脑子清楚,不应该放到哪个军团去被稀释了。 到了九月,毛泽东去了于都,说是去看看,其实是去准备走。 他刚到那儿,前线情况一团乱麻。 周恩来打电话让他调查敌情,毛就带着人一家一家地问。 白天爬山头看地势,晚上找地方干部谈。他写了封电给中央,里面把敌军从哪儿来、往哪儿走、驻哪儿扎营,写得清清楚楚。 那封电报送出去三天后,决定从于都突围的命令下来了。 可更难的是兵源,中央说要三万人新兵,毛泽东听了没说话。 他去了一个村子,叫了十几个老人、妇女出来谈。 他没有讲“革命大道”,也没喊口号。他只是说:“红军要走很远的路,不能走一半掉光了人。可我知道,再从你们家里要人,是拔你们的心头肉。” 有个老汉抬头看他一眼,说:“那你说咋办?” 毛泽东点了根烟,说:“你给我一个人,我把他当我儿子看。” 老汉没回话,第二天他家那小子就跟着队伍走了。 于都那边,火光最多的是晚上。 村里有点兵的人都被召回去训练,吃的是稀饭,睡的是稻草。 毛泽东去谢家祠开会,讲得不长。他说:“这次不是调动,是离开。谁留下来的,要当心,要藏好,要能打又能走。”有干部问:“那地方苏维埃还建不建?”毛看了他一眼,说:“建个屁,敌人来了就烧。” 十月中旬,红军过于都河。 天黑,火把排成一线,像是燃着的蛇,蜿蜒进水里。 士兵一个个背着包、抬着担架、提着枪,走下渡口。 毛泽东站在河边,不说话。 他是最后几批才过的,等队伍都走得差不多了,才轻轻说了一句:“走吧。