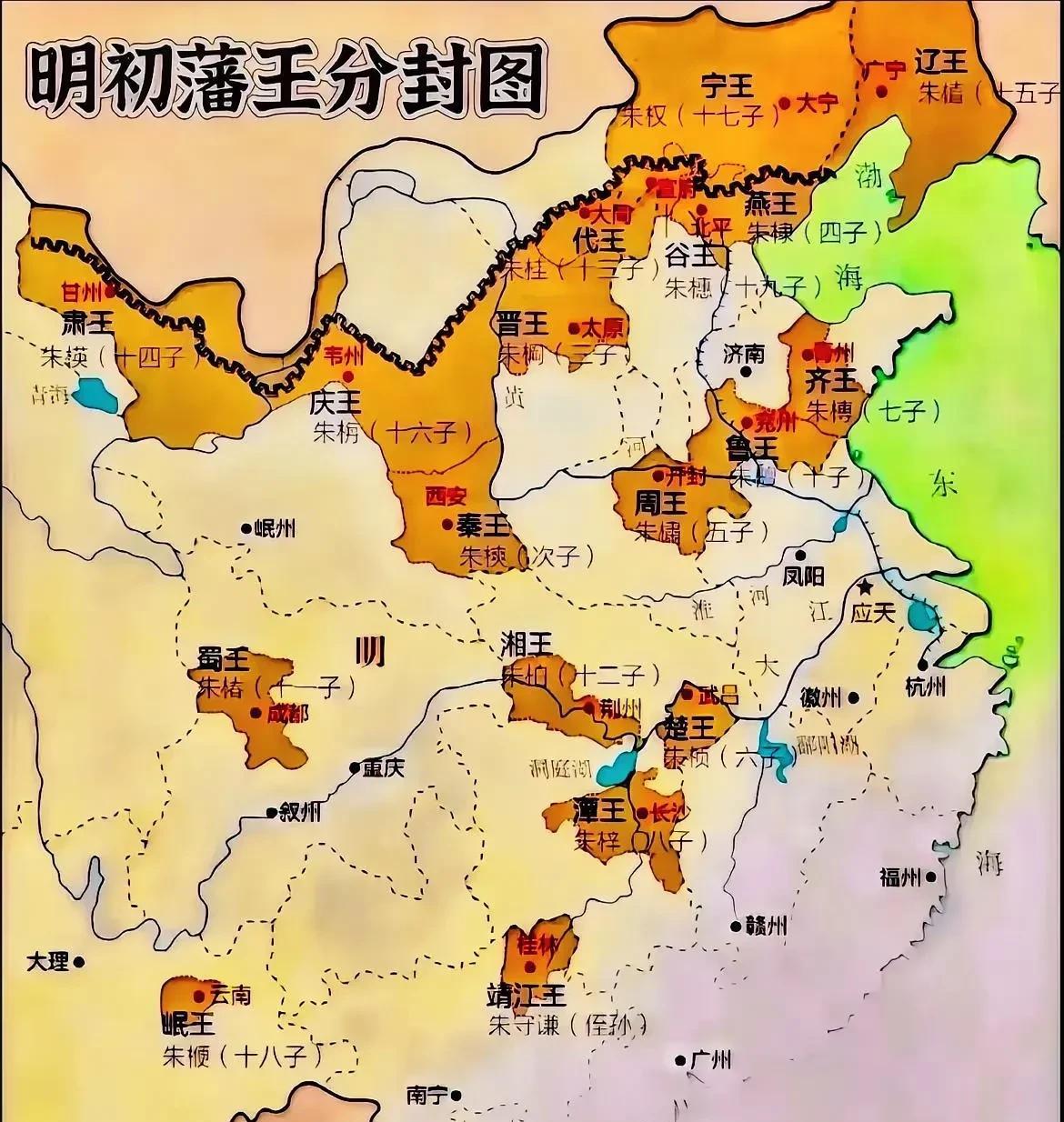

你有没有想过,朱元璋一个放牛娃出身的皇帝,为什么刚坐稳江山就急着搞科举?而且一上来就规定连考三年,这操作是不是有点急眼了? 洪武四年正月的那道圣旨很有意思:“诏设科取士,连举三年,嗣后三年一举。”翻译成大白话就是:赶紧给我开考!今年明年后年连续考,以后再三年一次。这急吼吼的架势,像极了老板催KPI。 但老朱真缺人才吗?未必。当时明朝开国才四年,跟着他打天下的淮西集团、浙东集团里能人一抓一把把。刘伯温、李善长、徐达哪个不是人中龙凤?那他为什么还要火急火燎搞科举? 这其实是老朱下的一盘大棋。他太清楚那些开国功臣了,今天能帮你打天下,明天就能掀你桌子。要想坐稳江山,就得培养自己人。什么是自己人?通过科举上来的寒门子弟,没根基没背景,皇帝就是他们唯一的靠山。 那年三月的首次殿试特别有意思。老朱亲自出题问“古先帝王礼乐刑政之施”,这问题看似平常,实则暗藏玄机。他真要问治国方略吗?我看他是想看看哪些考生能懂他的心思,一个想要中央集权、加强皇权的心思。 状元吴伯宗就是个典型例子。这位江西老表后来官做到武英殿大学士,但你看他的为官之道:不结党、不营私,纯粹的天子门生。老朱要的就是这种人,干净、听话、好用。 但朱元璋还是太理想主义了。他以为科举能完全取代功臣集团,后来发现水至清则无鱼。那些通过科举上来的书生,处理政务哪比得上摸爬滚打多年的老江湖?所以后来他又搞了个“三途并用”,科举、荐举、征辟三条腿走路。 最讽刺的是,老朱这么重视科举,明朝后来却出了个中国科举史上空前的南北榜案。洪武三十年那次考试,录取的52人全是南方人,老朱一怒之下亲自复审,硬是加了61个北方人上榜。你看,绝对公平从来就不存在。 回头想想,朱元璋搞科举就像在下一盘永远下不完的棋。他既要打破门阀垄断给寒门出路,又要确保绝对控制权;既要人才又要忠臣。这种纠结,后来明朝的皇帝们也一个没逃掉。