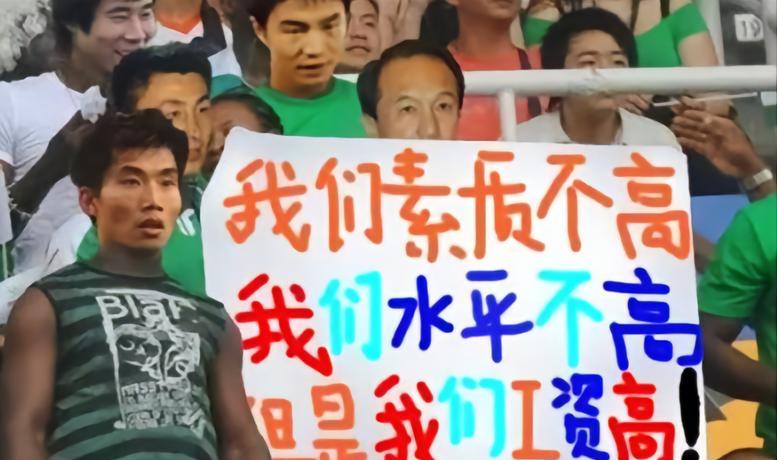

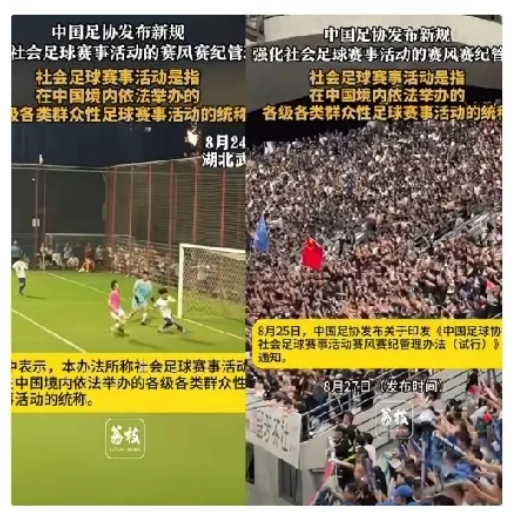

足协要“指导”村超! 这球,该怎么踢? 说实话,当“海参队”的管理者,要来指导“牛瘪队”的时候,画面确实有点拧巴。贵州“村超”,一个泥土里长出来的盛会,球员是杀猪的、卖鱼的、开挖掘机的,踢球不为钱,就为村里的荣誉和那份纯粹的热爱。现场没有VIP坐席,只有几万老乡扯着嗓子喊加油,赢了球,奖品是几头黄牛、几只本地猪,比金杯银杯实在多了。 这种野生、粗粝、充满生命力的快乐,恰恰是当下专业足球最稀缺的东西。它简单,所以动人;它纯粹,所以有力量。它能让范志毅、韩乔生这样的名嘴都跑去助威,能让外交部都为它点赞,靠的不是什么高超的战术体系,而是那股子不掺杂质的“真”。 现在,中国足协带着“规范化”、“专业化”的橄榄枝来了,说要提供资金、技术、教练和裁判指导。听起来是好事,可大家心里却犯嘀咕。为什么?因为过去的经验告诉我们,很多美好的、自下而上的东西,一旦被“收编”,被过度“规范”,就容易变味。 人们担心的不是指导,而是官僚主义的介入。会不会有一天,参赛球员得先注册,办各种证件?裁判是不是必须持证上岗,少了一点人情味?比赛会不会为了“安全”和“形象”,设置各种条条框框,把最接地气的民俗表演给“规范”没了?这种担忧,并非空穴来风,看看那些被资本和管理过度介入后,失去灵魂的职业联赛就知道了。 “村超”的成功,本质上和淄博烧烤的逻辑一样,核心是“真诚”。它不仅仅是一场球赛,更是地方文化、旅游经济和乡土情感的集中爆发。足协想帮忙,心是好的,但手一定要轻。最好的支持,是做好服务,而不是当好领导。比如,帮忙修缮一下场地,培训一些本地的裁判和教练,提供一些基础的医疗保障,然后就默默站在一边,让足球的归足球,让村里的归村里。 别用职业足球的尺子,去量民间足球的快乐。否则,屠龙的少年一旦穿上不合身的盔甲,恐怕连龙都找不到了。