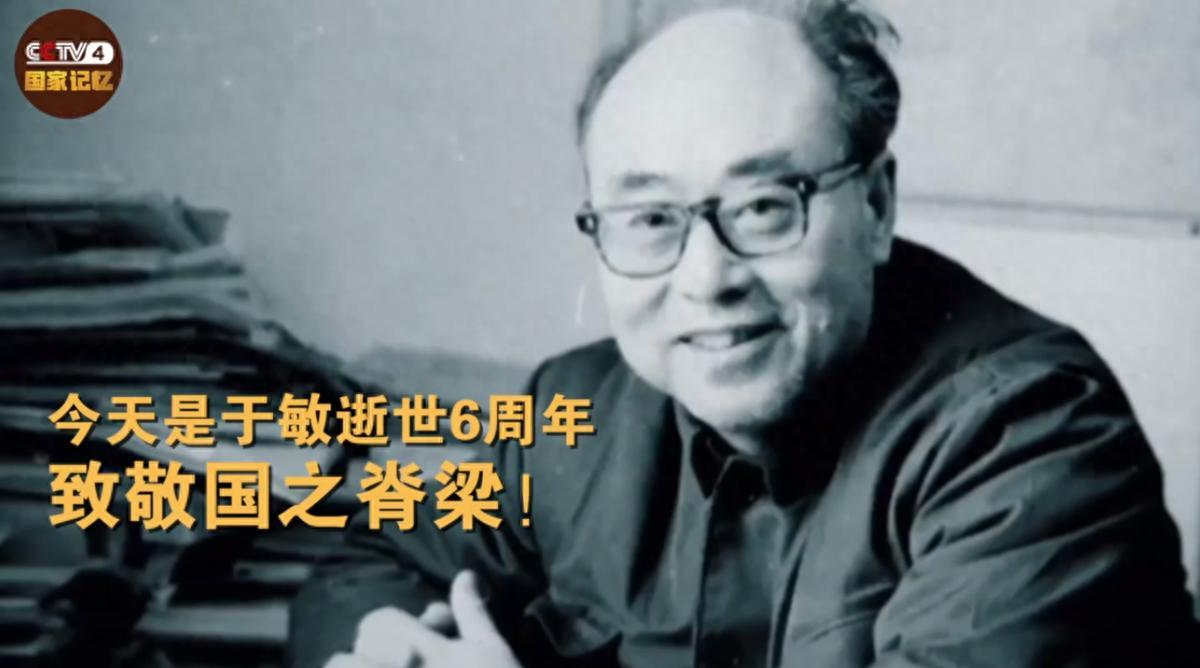

1967年,中国氢弹试爆成功,美国得知这一消息后,立刻开始调查氢弹泄密事件,直到20年后,美国才知道一个从没有出过国的中国土专家,不仅吊打了美苏的顶级科学家,还研发出了特有的“于敏构型”氢弹! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1967年6月17日,中国西部罗布泊沙漠升起了一朵巨大的蘑菇云,那是中国第一颗氢弹成功试爆的时刻,爆炸威力高达三百三十万吨TNT当量。 这一声巨响,不仅让中国成为世界上第四个掌握氢弹技术的国家,也打破了超级大国对这种终极武器的垄断。 消息很快传到美国和苏联,两个情报系统立刻紧张起来,他们几乎下意识认定,中国不可能独立完成这一切。 在冷战的背景下,氢弹意味着战略平衡,美国中情局一度坚信,中国当时的工业水平落后,没有像样的计算机,科研条件远不及美苏,于是他们展开了大规模调查,怀疑技术是通过泄密传到中国的。 调查的方向从苏联的科学家到西方的实验室档案,甚至连一些边缘人物都被盯上。 与此同时,克格勃也不甘示弱,同样担心技术从苏联流出,整整二十年间,这些调查都没有结果,到最后,他们不得不面对一个事实,中国确实是靠自己走完了这段路。 真正的主角是于敏,1926年,他出生在天津宁河的一个普通家庭,少年时期经历过抗战的动荡,也亲眼见过国家积贫积弱带来的屈辱,高中时他考入天津耀华中学,数学和物理的天赋逐渐显露。 1944年,他进入北京大学,先是工学院,后来转到物理系学习,在那里,他常常泡在图书馆里,翻阅旧书和英文论文。 一次数学系的考试难度极高,物理系的他作为旁听生拿了满分,这让人意识到他在基础科学上的潜力。 毕业后,于敏留校任教,1951年完成研究生学业,随后进入中国科学院近代物理研究所专注核理论研究,1961年春天,国家决定启动氢弹计划,钱三强找到他,请他加入这个绝密项目。 他没有犹豫,立刻答应,从那以后他的人生完全改变,工作需要高度保密,他不能随意出差,不能向外界透露任何消息,连家人都不清楚他的真正工作内容。 当时的科研条件极为艰难,氢弹理论复杂,需要大量运算和模型支持,而中国手里只有一台J-501计算机,每秒只能进行五万次计算,白天这台机器要服务原子弹项目,于敏团队只能在夜里排队使用。 很多时候他们只能靠计算尺、算盘和一堆草稿纸来推算,1965年,于敏带领团队前往上海华东计算所进行封闭攻关。 三个月里,研究人员每人发一把计算尺,手工演算成了主要工具,长时间的推算让人身心俱疲,草稿纸堆满了十二个麻袋。 就是在这样的环境中,于敏提出了关键的理论构型,与美苏常用的“T-U构型”不同,他设计出一种更加紧凑、成本更低、稳定性更好的方案,这就是后来被称为“于敏构型”的设计。 它虽然在当量上稍逊,但制造和储存的难度大大降低,非常适合中国当时的工业条件,最重要的是,这套方案完全来自本土思考,没有依赖任何外部资料。 1966年冬天,氢弹原理验证实验取得突破,第二年六月,试爆正式进行,投弹飞机飞到近三千米高空投下氢弹,巨响震撼大地。 法国媒体评论说,中国完成了从核门槛到核大国的跨越,而且速度快得不可思议,美国情报界陷入困惑,中央情报局投入二十年的调查,企图找到中国“偷学”的证据,但翻查无数科研档案,依然一无所获。 直到八十年代末,西方学者分析中国公开发表的学术论文,才逐渐承认中国的氢弹研发确实完全独立。 这一结果让世界不得不重新认识中国,过去的印象是一个农业国家,而现在它证明自己能够挑战最尖端的科技壁垒。 美国人想不通,一个没有留学背景、没进过国外实验室的科学家,竟然能在极度简陋的条件下提出全新构型,于敏带领的团队用算盘、计算尺和直觉完成了别人靠超级计算机才敢尝试的工作。 氢弹成功后,于敏并没有停下脚步,他继续参与核武器改进,进入八十年代还承担中子弹研究的重要任务,他常常因为劳累而昏倒,健康受到严重损耗。 直到1988年,他的身份才公开,外界才知道他是氢弹背后的关键人物,此后,他获得国家最高科学技术奖,并在2019年被授予共和国勋章,同年,他在北京去世,享年九十三岁。 于敏的“土办法”铸就了中国的核盾牌,也让一个民族在冷战中挺起了腰杆,他留下的不只是氢弹的轰鸣声,更是一种精神:在最艰难的时候,只要相信自己,就能走出一条路。 信源:央广网——于敏,一个曾经绝密28年的名字