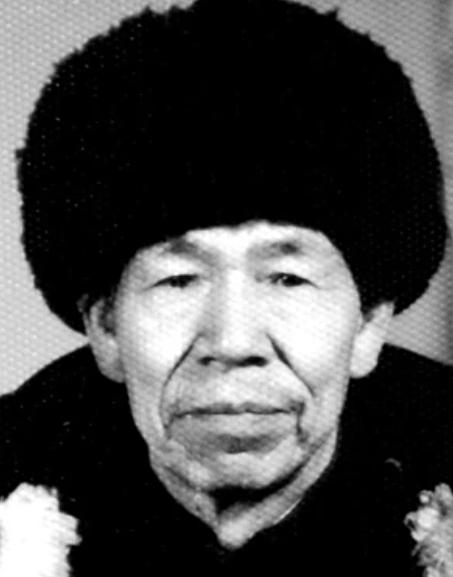

104岁四川老人,于2009年病逝,子女在整理遗物时,从县组织部提供的资料中震惊地发现:父亲竟是一位立过卓越战功的战斗英雄,他一生荣获10次一等功,二等功、三等功亦不计其数,直至此时,子女才真正了解到,这位默默无闻的父亲,原来一生都在为国家与人民默默奉献。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 肖万世出生于1905年的河北邢台,家境清苦,像无数农家孩子一样,从小下地干活,帮父母维持生活,战争来临之前,他的人生轨迹很可能就是耕田种地,娶妻生子,然后在黄土地里度过平凡的一生。 可是日本侵略者打破了这一切,村庄被血洗,父母和妹妹遇害,哥哥们也都在战火中牺牲或失踪,他原本安分的性格,被迫推向了战场,那一年的他,带着满腔仇恨加入了八路军,从农民变成了战士。 战争给了他最残酷的考验,部队初期装备极差,他上阵时拿的不是枪,而是一把改造过的大刀,就是靠着这把刀,他多次在危急时刻冲进敌人阵地。 有一次带队夜袭日军机场,他们冒着火光和机枪的封锁,把七架飞机炸成了废铁,还缴获了不少武器。 这一战,他第一次立下一等功,还有一次,他带着一个新兵冲进炮楼,两颗手榴弹炸响后,他端着刺刀解决掉十几名敌人,这些都是白刃见血的经历,每一场都要用命去拼。 他的身体成了最直接的证明,最严重的一次受伤,子弹穿过胸膛,距离心脏只有毫厘,缺医少药的情况下,医生在他清醒时直接为他取出弹片,他一声不吭,手紧紧抓住床沿。 更顽强的是,他伤愈后总是第一时间要求重返部队,身上的伤疤、体内残留的弹片,成了他终生带不走的战场印记。 这样一次又一次的经历,换来了十次一等功,十几次二等功,还有数不清的三等功和嘉奖,放在整个军队体系里,这样的数字极其罕见。 战火散去,国家需要重建,他并没有选择留在大城市谋求优厚待遇,而是随部队到了西南,在凉山地区剿匪,后来转业到地方粮食系统工作,这个曾经叱咤战场的人,成了一个平易近人的粮站站长。 岗位普通,却让他找到了另一种责任感,他每天在仓库和田间忙碌,既要保证粮食存储安全,又要照顾百姓的需要。 有人家里揭不开锅,他常常批条子让人先借粮吃,甚至为此挨处分也在所不惜,他觉得老百姓饿着肚子,自己心里过不去。 在工作中,他并不是一丝不苟的“硬角色”,他更多的是一份柔软,他不忍心对困难的人苛责,哪怕有人偷粮,他也愿意自己承担责任。 他的子女也只把他当成一个平和、温厚的父亲,从不知道他身后有过怎样的光荣,家里存放的军功章,孩子们小时候拿来当玩具玩耍,他从没开口解释过那是什么。 他最常挂在嘴边的,是那句“比起牺牲的战友,我已经很幸福了”,轻描淡写,却藏着深沉。 退休后的生活更是简朴,他拒绝涨工资,拒绝分楼房,住在老旧的平房里,说这样接地气,县里想要提高待遇,他总是摇头,他坚持自己做饭洗衣,不愿麻烦别人。 哪怕在晚年,他依旧默默为别人付出,档案里记载,他每个月都坚持捐款,哪怕只是微薄的数目。 2008年汶川地震,他拄着拐杖走了几里路,把皱巴巴的五百元党费交到支部,说要把最后一点力气用在正道上,这些细节,连家人都在他去世后才逐渐知晓。 对家人来说,真正的震撼,是在他离世后慢慢补上的“课”,他们原本认为父亲只是个普通的老人,喜欢在屋外晒太阳,喜欢看战争题材的电视剧,每次看到动情处,他只是默默擦拭眼泪,从不评价剧情是真是假。 直到档案袋里的那份功勋表摆在眼前,孩子们才意识到,他们的父亲用整个青春和生命,为国家和人民扛起过沉重的责任,他没有留给子女财富,却留下了比财富更厚重的东西。 如今,当他的故事被整理出来,他的名字被写进档案和纪念馆,人们才真正理解什么叫“深藏功名”,他的军功章静静陈列在玻璃柜里,锈迹斑斑,看起来不显眼,可每一枚都凝结着鲜血和生命的重量。 与他同时代的老兵,也有很多像他一样,把功劳深埋心底,只把平凡留在人前,这一代人的选择,说明了一个朴素的信念:打仗不是为了荣华富贵,而是为了让后人能抬起头做人。 当子女们整理遗物,看到父亲珍藏的一张旧照片,背后写着“献给最可爱的战友们”,他们才明白,这才是父亲一生最在意的东西,他把勋章都捐出,只留下这张合影陪伴自己。 那是一种沉默的表达,既是对战友的思念,也是对国家的告白,肖万世的一生,用最低调的方式,展示了最厚重的英雄气质,他不需要鲜花和掌声,他要的只是山河安宁,人民安稳,这样的英雄,永远值得被记住。 信源:解放军报——老兵传奇:杀鬼子体内留弹片立十次一等功