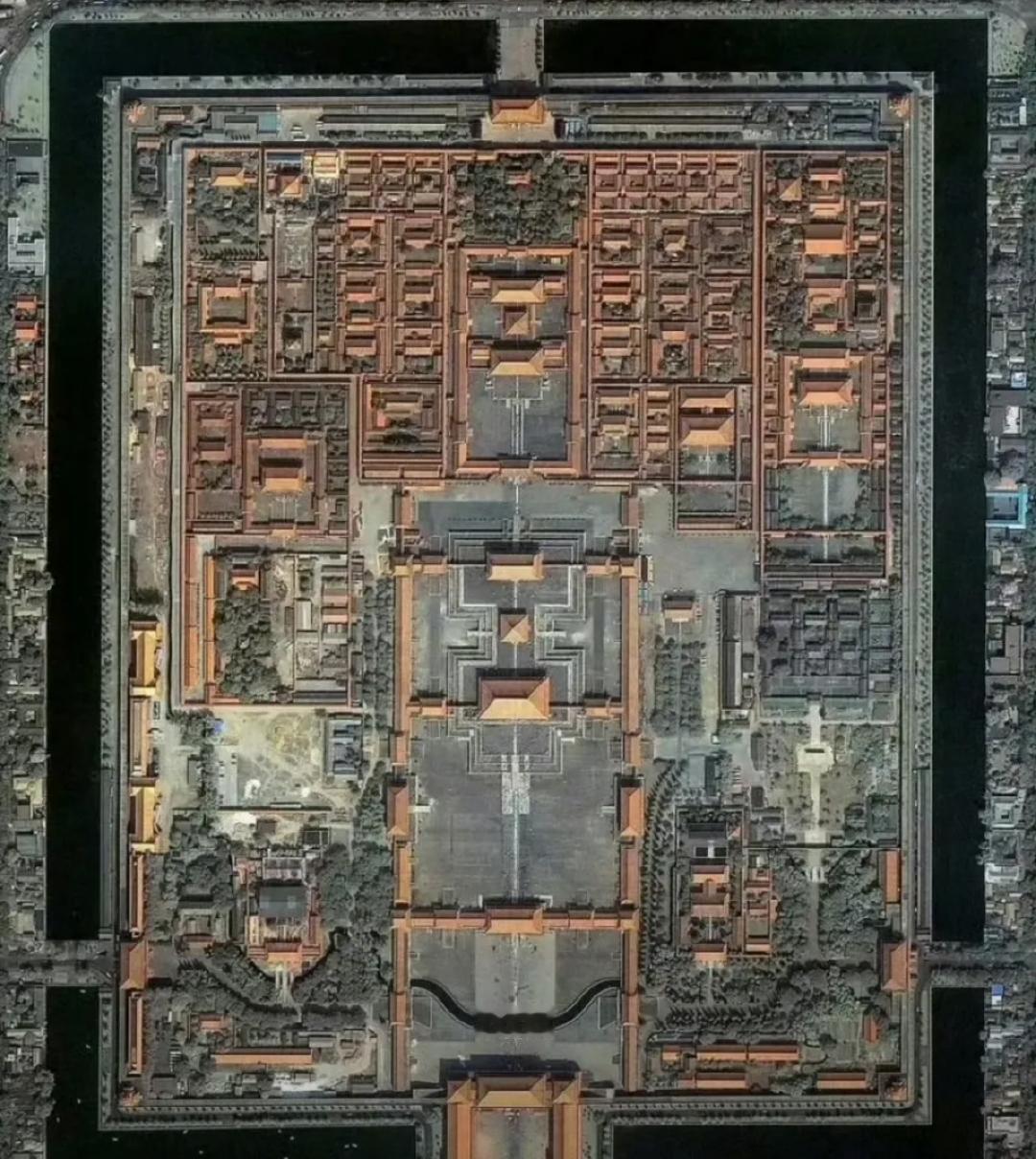

饕餮:贪婪凶猛的上古恶兽,却被古人作为图腾崇拜 一个贪得无厌的凶兽,吞噬万物甚至自食其身,却在青铜器上成为崇拜对象,这究竟隐藏着古人怎样的世界观?饕餮的形象从神话中走来,带着贪婪的本质,引发人们对上古社会的无限遐想。 饕餮最早出现在中国古代神话传说中,作为一种象征贪婪与凶猛的异兽。根据古籍记载,这种兽类源于黄帝时代的一个部落,那里有个年轻人因贪图财富和食物,不顾他人苦难,最终被族人冠以饕餮之名。 这个名字后来扩展为对所有贪得无厌者的称呼。古人通过这种比喻,表达了对过度欲望的警惕。饕餮的形象在文献中逐步成型,《山海经》描述它拥有羊的身体、人面、虎齿和人爪,眼睛长在腋下,大头大嘴,专以吞食为生。 传说中,它贪婪到将周边一切吃尽后,转而啃噬自身,只剩下一个头部。这种无身有首的特征,成为其标志性符号。古人借此形象,反映出对自然界未知力量的认知局限。 在原始社会,生产力低下,人们面对地震、洪水等灾害时,只能通过想象构建出这类凶兽,以解释世界的残酷一面。饕餮由此成为贪欲的化身,警示后人避免自毁。 饕餮虽被视为凶恶之兽,却在上古时期被古人作为图腾崇拜,尤其体现在青铜器纹饰上。这种崇拜源于古人对自然力量的敬畏与利用。 青铜器最初用于祭祀活动,商周时代工艺成熟后,纹饰变得复杂多样。饕餮纹以兽面为主,眼睛凸出、牙齿卷曲、角向上生长,融合了虎、鹰、羊等多种动物特征。这种设计并非随意,而是古人观察自然界猛兽后进行的抽象创造。 虎代表力量,鹰象征敏锐,羊角体现攻击性,这些元素组合成饕餮,体现了古人对武力和战争的追求。 商代社会尚武,战争频繁,饕餮纹出现在兵器和礼器上,象征震慑敌人、保护部落。古人相信,通过这种纹饰,可以沟通神灵,获得庇佑。 在祭祀中,饕餮的贪食寓意希望祖先和神明充分享用祭品,从而赐福人间。这种双重性——凶猛却被膜拜——反映了古人矛盾的信仰体系:一方面恐惧贪婪的破坏力,另一方面借其力量求得生存优势。饕餮纹的出现,还与巫文化相关,古人通过占卜和礼仪,将其视为通往鬼神的桥梁。 饕餮纹的起源可以追溯到新石器时代,长江流域的良渚文化遗址出土的玉器上,已有简单兽面图案,仅由一对大眼睛组成,周围衬以云雷纹。这是最早的雏形,体现了古人对神秘力量的初步表达。到夏代,二里头文化遗址发现的铜牌饰以虎面纹,眼睛圆睁、牙齿锋利,证实饕餮与虎形象密切相关。当时,虎符用于军事调遣,饕餮纹由此关联武力象征。进入商代,纹饰演变明显。早期饕餮纹粗犷凌厉,眼睛占比巨大,给人强烈威慑。社会发展后,纹饰丰富起来,添加羊角或牛角,周围出现小鸟纹。鸟是商人图腾之一,代表祖先享用祭品。商晚期,饕餮纹达到巅峰,立体感强,云雷纹和小鸟纹交织,出现在鼎、觚等器物上。典型如司母戊鼎,主体为牛角饕餮纹,鼎耳饰虎噬人纹,整体庄重神秘。这种演变与商代经济进步和战争需求相呼应,饕餮不再是单纯凶兽,而是文化符号,承载着古人对权力的向往。 饕餮作为恶兽的负面形象从未淡化,古人崇拜它并非赞美贪婪,而是出于实用考量。在青铜器上铸饕餮纹,目的是借助其凶猛驱邪避灾。古籍中,饕餮被列为尧舜时代四大凶兽之一,与混沌、穷奇、梼杌并称,强调其破坏性。古人将这种兽类与贪财贪食之人类比,《左传》明确指出“贪财为饕,贪食为餮”,这成为社会道德的警示。即便如此,饕餮纹在祭祀中的作用不可忽视。商周贵族视青铜器为国之重器,天子九鼎、诸侯七鼎的规定,凸显其权力象征。饕餮纹占据主体位置,寓意神灵多食祭品,以换取丰收和平。这种崇拜反映了古人朴素的交换逻辑:以敬畏换取保护。纹饰的设计也体现智慧,古人融合多种动物原型,创造出不存在的异兽,象征对大自然的征服欲。饕餮的眼睛始终突出,盯着观者产生震慑,这在出土文物中反复出现,证明其文化影响力持久。 饕餮纹在周代开始发生变化。周人取代商后,社会从尚武转向崇文,强调以德治国和礼制。早期周青铜器仍保留饕餮纹,但形态拉长,身体淡化,只剩一对怒目眼睛。有些小型器物上,眼睛简化为小圆圈,核心特征逐步弱化。这种转变与周人信仰相关,他们敬天重礼,不再依赖虎鹰类凶猛图腾。周代青铜器纹饰转向凤鸟纹、鱼鳞纹等,象征家族繁衍和吉祥。凤鸟是周人图腾,《诗经》记载“凤鸣岐山”,寓意祥瑞。周中期后,饕餮纹出现频率锐减,被窃曲纹取代。这种卷曲几何纹由龙纹演化而来,更抽象化,奠定后续纹饰基调。饕餮纹的消亡标志神话时代结束,古人认知进步,不再强烈恐惧神兽,转向理性礼仪。这种演变体现了时代规律,从原始敬畏到人文秩序的过渡。

![还是古人聪明[呲牙笑]](http://image.uczzd.cn/12115035847171237084.jpg?id=0)