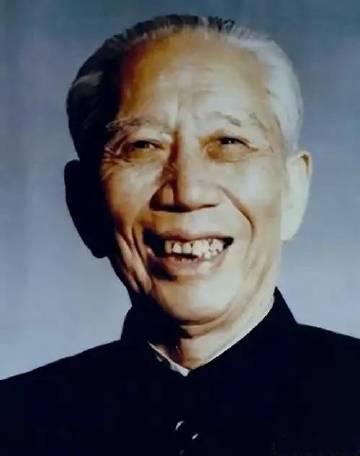

“不要让袁隆平回来”。1975年,袁隆平的父亲弥留之际,对身边的人吩咐道。就这样,袁隆平错过了与父亲最后见面的机会。 袁兴烈这个人,出生在1905年的江西德安县,那时候还是清朝末期。他家里条件不算差,能让他上学,从小学念到中学,成绩一直不错,后来考上了南京的国立东南大学,读的是中文系。大学毕业以后,他就回老家从事教育工作,先在德安县的一所高等小学当校长,管着学校的大小事,后来又升为督学,负责检查周边学校的教学情况。那时候的教育环境还算稳定,他就这样一步步干着本职工作。 抗日战争爆发后,一切都变了。日本军队入侵,学校办不下去,袁兴烈带着家人开始四处搬家,从江西跑到武汉,又辗转其他地方。最后,他在武汉的平汉铁路局找到一份秘书的工作,负责处理文书和行政事务。铁路那时是运输大动脉,日本飞机经常来炸,工作环境很危险,但他还是坚持下来。利用这个职位,他开始为抗日部队转运物资,比如弹药和粮食,这些东西得偷偷装上火车,避开检查。每天他都要处理这些事,风险很大,但也没停下。 1933年,喜峰口战役打响,西北军用大刀队重创日军,袁兴烈听说大刀容易损坏,就想帮忙解决。他拿出自家积蓄,还找朋友和爱国商人募捐,联系钢铁厂提供材料,请工匠锻造。最终造出五百八十把耐用大刀,这些刀用好钢打成,刃口锋利。台儿庄战役开打时,他亲自组织运送,把刀送到二十九军将领孙连仲手上。这些大刀在前线用上了,在巷战中帮部队近距离作战,起了不小作用。 孙连仲看重袁兴烈的文化水平和办事能力,就请他当秘书。从那以后,袁兴烈正式加入军队,处理军中文书和联络工作,一直干到抗日战争结束。他这一生,从老师到铁路职员,再到军人,经历了太多变迁,但一直没停下为国家出力的事。 1975年,袁兴烈得了胃癌,住在重庆的医院里。那时候他已经七十岁,身体一天比一天差。袁隆平当时在海南搞杂交水稻实验,正处在关键阶段,每天忙着田间试验和数据记录。袁兴烈知道儿子的工作对国家粮食生产很重要,就在病床上对身边的家人说,不要通知袁隆平回来。他觉得儿子不能因为个人事中断研究,这样会耽误大事。 家人听了他的话,没发电报或打电话给袁隆平。袁隆平的妻子邓哲从安江赶到重庆,帮着照顾公公,也遵从了这个决定。她代替袁隆平处理后事,包括守灵和安葬。袁兴烈就这样在1月3日去世了,袁隆平完全不知道,继续在海南干活。等他后来听说父亲已经走了,才明白为什么没人告诉他。这件事让袁隆平很遗憾,但他也理解父亲的用意,毕竟那年杂交水稻的产量刚有突破,每亩达到六百五十斤,比普通水稻高出不少。 袁兴烈去世后,袁隆平继续他的水稻研究。那年他的团队在三系法杂交稻上取得进展,产量大幅提升,这项技术很快推广到全国。农民用上这些种子,水稻长得壮实,收成比过去多出两三倍。中国粮食产量稳步上升,到八十年代,两系法杂交稻又列入国家计划,袁隆平带着团队反复试验,优化种子配比和栽培方法。结果,中国一半以上的稻田都种上了杂交稻,帮着解决了亿万人的吃饭问题。 这项技术不只在中国用,还传到国外。袁隆平推动国际合作,从八十年代开始,种子出口到越南、印度和非洲一些国家。那些地方的农民学着中国方法种植,产量也上去了,缓解了当地的饥饿情况。比如在马达加斯加,杂交稻试种成功后,当地政府扩大面积,粮食自给率提高不少。但推广过程中也有挑战,像气候适应和土壤差异,需要本地调整技术,不能一刀切。联合国粮农组织认可了这贡献,袁隆平因此得了世界粮食奖。 袁隆平一生没停下脚步,到九十岁还去田里查看稻株。他的工作受父亲影响深,袁兴烈当年抗日时那种为国担当的精神,让他从小就知道个人事得让位于大局。父子俩都没见过最后一面,但袁隆平的成就像是对父亲的回报。国家粮食安全稳了,老百姓碗里有饭吃,这比什么都实惠。袁隆平2021年5月22日去世,享年91岁,他的故事让很多人想起,粮食问题关乎每个人,科研得一步步来,不能急功近利。