法新社滤镜下的中国阅兵:黑化画风意外拍出大国气场。 说来也怪,每当临近9月3日的阅兵,许多中国网友最关心的,既不是哪国元首来访,也不是武器装备的更新,反倒是法新社的摄影师们有没有就位。 这家西方通讯社,莫名其妙地在中国民间混成了“御用摄影师”般的存在,明明是带着批判眼光的外媒,其镜头下的中国军队影像,却总能引爆一场场网络狂欢。 法新社的作品一眼就能认出,摄影师裴卓等人似乎格外钟情于一种标志性的视觉风格,被网友戏称为“法新社滤镜”,在这种风格下,画面色调总是偏暗,饱和度被刻意拉低,光线也用得极其讲究,尤其擅长逆光和仰角拍摄。 这种手法拍出来的东西,冲击力十足,受阅战士脸上的汗珠被雕琢得粒粒分明,表情冷峻得像雕塑,军乐团的号手在举起乐器的一刹那,被镜头捕捉出了扛着火箭筒准备攻坚的压迫感。 就连女民兵方队也被拍出了钢枪在手、戎装湿透的飒爽英姿,更绝的是一张军乐团指挥在逆光中挥舞双臂的特写,那姿态简直就像在施展某种神秘的“东方黑魔法”,气场全开。 即便是军事博物馆里那尊庄严肃穆的毛主席雕像,在同样的逆光仰拍下,也仿佛被赋予了神圣的光环。这一切,都与我们习惯的官方视角截然不同,央视镜头里,往往是蓝天白云、红旗招展,展现的是一支庄重又亲和的军队。 而在法新社的镜头下,一切都变得硬核起来,2015年那张刷屏的阅兵照片就是最好的例子,暗红色的天幕下,解放军方阵踏着正步走来,黑金色的滤镜让士兵们的轮廓如刀劈斧砍,枪械的金属反光与深邃的阴影交织,整幅画面透着一股科幻战争大片的味道。 摄影专家分析,这背后是东西方审美逻辑的差异,西方在描绘武装力量时,习惯用阴云压城、刀光凛冽的“暗黑美学”,以此来凸显其威慑力,法新社的本意或许正是想借这种阴郁的调子,来渲染所谓的“中国威胁论”,那张2015年照片的标题,就暗含着“钢铁洪流”的警告意味。 然而谁也没想到,这套在西方屡试不爽的叙事策略,在中国互联网上彻底翻了车,中国网民看到的不是威胁,而是“帝国的威严”,是“灭霸军团”般的霸气侧漏。无数评论都在说,这才是他们心中解放军“帅到炸裂”的样子。 这种“坏心办好事”的效果,被网友们调侃为“一黑顶十粉”,那张照片在国内疯传,热情的网友甚至主动为它配上了“东风快递,使命必达”的标语,硬生生把一张意图抹黑的图片,变成了中国军队最硬核的宣传海报,实现了完美的“反向带货”。 这种所谓的“反派式拍摄法”,反而精准地击中了年轻一代对力量感的审美,有网友开玩笑说,法新社是不是偷偷研究了中国的网络小说,才能把“龙王归来”的气场拿捏得这么到位。 其实法新社的“意外翻车”并非个例,近年来,西方媒体试图用“阴间滤镜”丑化中国,结果却屡屡跑偏,BBC拍武汉抗疫纪录片,灰暗的色调被中国网友盛赞为“赛博朋克风”,CNN报道贵州“天眼”望远镜,镜头里的乌云密布,反而引来一片“三体人基地”的惊叹。 这些现象背后是中国人对西方叙事逻辑的一次彻底解构,过去我们可能还会对“土”的批评感到心虚,现在面对“可怕”的评价,只会笑着回一句“谢谢夸奖”,西方媒体想要渲染的压抑感,在中国受众眼中,早已变成了实力的碾压和史诗般的宏大。 于是法新社在中国陷入了一种奇特的分裂状态,一方面,它可能被官方批评“戴有色眼镜”,另一方面却被民间奉为“最懂流量密码的外媒”,一个“特殊的存在”。 临近9月3日的阅兵,评论区里充满了对法新社新作的期待,网友们甚至明确提出要求:“滤镜不准调亮,角度不准放平!”这种对特定风格的执着,已经超越了单纯的图片欣赏,变成了一场心照不宣的互动。 这种矛盾恰恰说明当文化自信足够强大时,任何滤镜都能成为自身形象的放大器,如今的中国人,早已过了那个被镜头牵着鼻子走的时代,反而更乐于“笑着看他们如何又一次帮倒忙”。 甚至有人提出一个有趣的假设:如果有一天,法新社突然改弦更张,开始用阳光明媚的风格来拍摄中国,那反而可能会让人觉得不安和警惕,这或许才是这个故事里最耐人寻味的地方。

![《十年》外网制作的ZTZ99十年进化图[捂脸哭]九三阅兵解读关注我九三看更多陆军老](http://image.uczzd.cn/2367685210683232242.jpg?id=0)

油腻之年

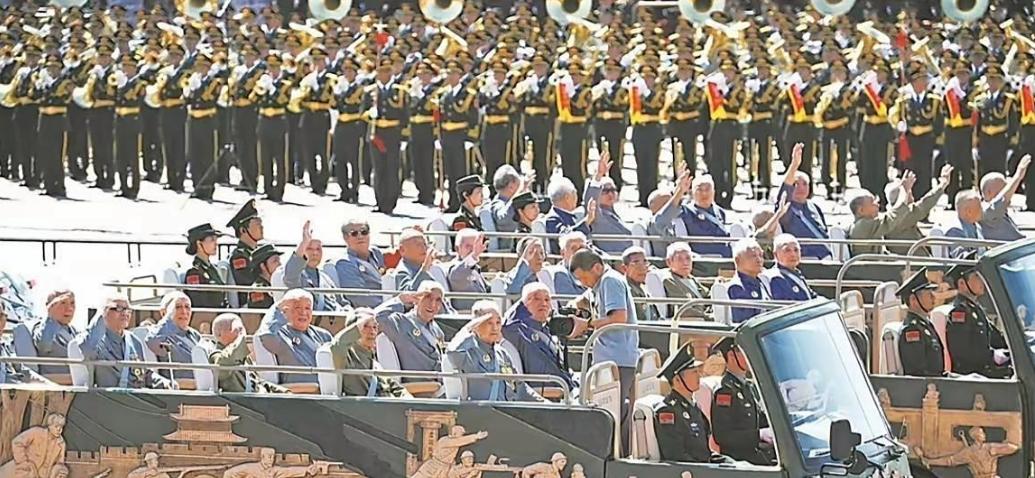

很明显摄影师是跪地上拍的

那些浮浮沉沉的往事

拍的挺好的啊,战士们肤色健康,精神饱满[点赞]

爱着谁

发薪社,照片从没让人失望

蚂蚁

法新社搞个直播就有味了

鵬程萬里

拍的真棒!👍 奖励鸡腿。🍗