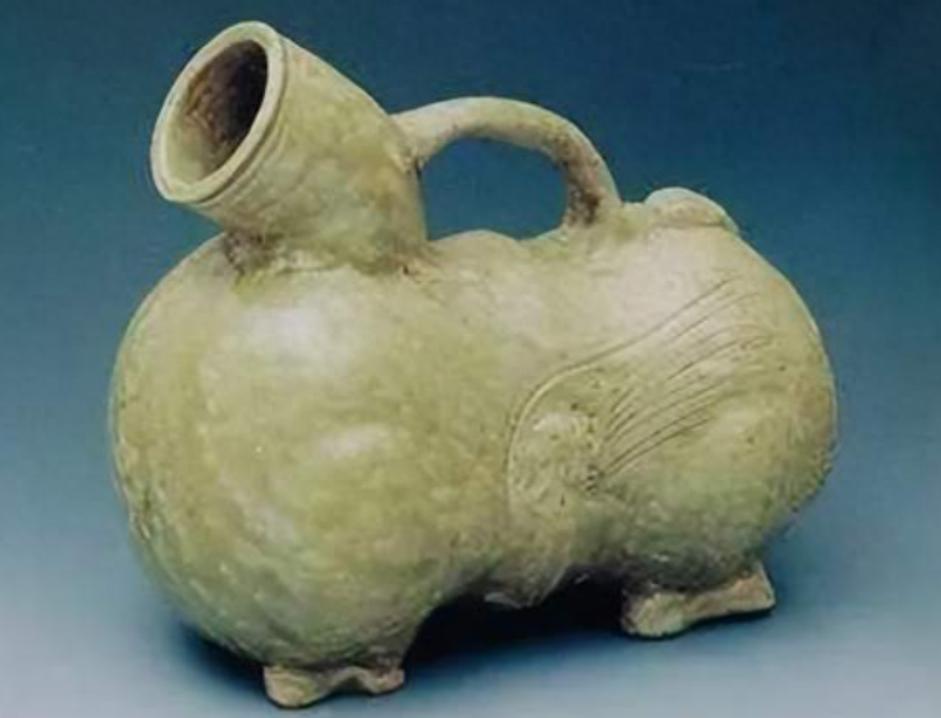

古代“夜壶”口那么小,那女人要怎么用呢?看完之后瞬间明白了!老祖宗的智慧是真高! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在博物馆里看到那些小口大肚的陶瓷夜壶,很多人第一反应就是纳闷,这么小的口子,古代女人到底怎么用?其实答案一点都不神秘,仔细了解之后会发现,那是古人的生活智慧,把细节安排得相当巧妙。 古代的床榻比现代高很多,夜壶放在地上刚好合适,不需要刻意弯腰,壶口小可以防止溅出,肚子大又能多装,夜里用起来更省事,材质选择也有讲究,陶瓷方便清洗,施釉后不容易渗漏,还能减少气味。 高档一些的夜壶会配盖子,既美观又实用,冬天还有铜制夜壶,可以灌点热水取暖,夏天用玉制的就觉得凉爽,很多工艺精湛的夜壶,到了今天还能当艺术品看。 女性的使用方式也不是问题,考古中发现过边缘带缺口或波浪形的夜壶,方便侧身坐上去用,类似现代医院的便盆,如果没有专门设计,古人会把普通夜壶斜着放,靠角度来解决。 还有专门为女性制作的夜壶,口子更宽更扁,形状像个喇叭口,更贴合需要,有时候也会配合一些辅具,比如漏斗状的衔接器,女人用的时候装上,男人用的时候再取下。 至于条件更好的家庭,直接准备坐式尿桶,和现代的便盆很像,用起来更方便。 夜壶的名字和造型随着时代也有变化,春秋战国时期叫“虎子”,器身常常带虎纹,甚至做成虎耳、虎爪的造型,一方面象征力量,一方面也很美观。 魏晋南北朝以后,材质更多样,陶、铜、玉都能做,夏天用玉凉爽,冬天用铜暖和,《晋书》里就记过贵族会根据季节更换材质。 到了唐朝,因为李世民的祖上名叫李虎,为了避讳,把“虎子”改叫“马子”,工匠们还在造型中加入马的元素,长安甚至有“马子坊”专门做夜壶,成为一种流行。 在北方,夜壶显得更必要,冬天夜里气温低,谁也不愿意冒着寒风跑到院子里如厕,考古发现有夜壶外层包过兽皮,既能保温又能防摔,还有配套的壶架挂在床边,取用更方便。 在女性层面,夜壶还能避免夜里外出带来的危险,《东京梦华录》就提到过女子夜市散场后在家用夜壶,不必冒险走夜路。 古人对卫生其实也挺讲究,明代《遵生八笺》里就写到夜壶要“晨倾暮洗”,每天都要清理,元代的记载也提到百姓“户户备厕具,日日勤刷洗”。 考古发现有的夜壶内壁施釉,有的带盖,还有的器形上窄下宽,这些都能减少异味扩散。 除了器物本身的设计,古人会用熏香遮味,尤其在大户人家更常见,同时房屋结构普遍有窗户和大门,保持空气流通,也是减味的重要方式。 夜壶在不同阶层也承载着不同的意义,普通家庭里,夜壶甚至会作为嫁妆,叫“子孙桶”,口子比一般的更大,寓意多子多福,到了宫廷里,夜壶完全成了身份象征。 清代乾隆的夜壶就用景德镇特制瓷器,内壁上釉,太监们甚至要根据季节调整温度,还要避免在夜里发出声音。 慈禧太后喜欢玉制夜壶,还收集过各式各样的古代夜壶,晚清军阀也有人把夜壶当作收藏,有的镀银,有的镶宝石,甚至有人送夜壶当礼物。 很多人第一次见夜壶容易把它当成烧水壶,因为外形相似,口也不大,可一旦了解,就会发现小口并不是缺点,而是为了防溅、防漏,还能控制气味。 针对女性使用的不便,古人早就有专门的改良版本,所以根本不是只给男人准备的,所谓不卫生的看法,其实带着现代马桶的眼光去比,当时的条件下,夜壶已经足够体贴和讲究。 夜壶真正淡出人们的生活,是因为室内冲水马桶逐渐普及,上世纪七八十年代,在一些北方农村还能看到夜壶,随着生活条件改善,它慢慢被淘汰,但并没有消失在记忆里。 现在在博物馆里看到那些造型独特的夜壶,人们不仅能感受到古人的生活方式,也能读出其中的智慧,仔细想想,一只小小的夜壶能解决安全、卫生、保暖、礼制等一系列问题。 壶口虽然小,可古人通过造型设计、使用姿势、配套工具,把问题拆解成一个个可行的方案,这份精心设计和处处考虑的智慧,才是夜壶真正值得敬佩的地方。