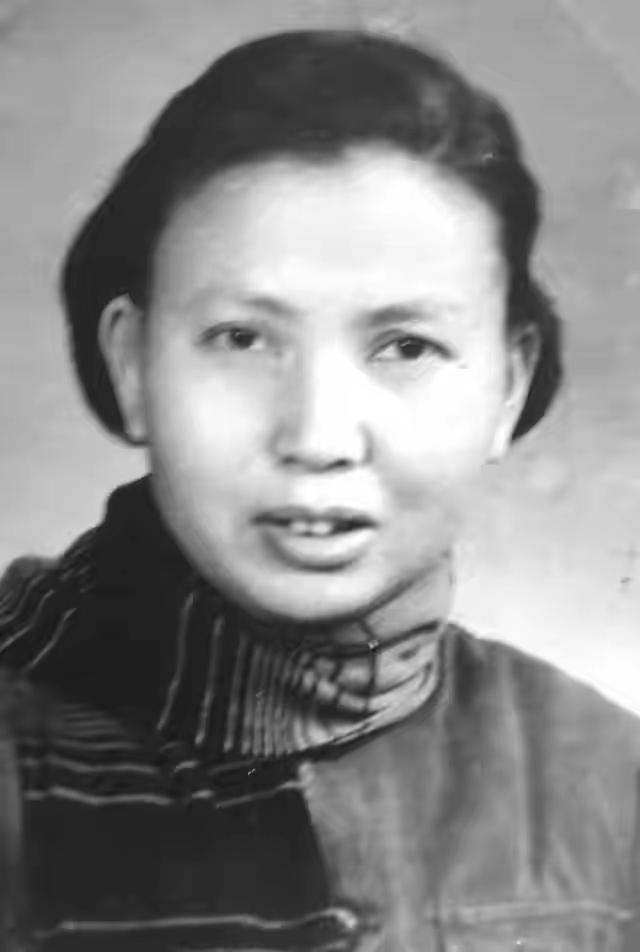

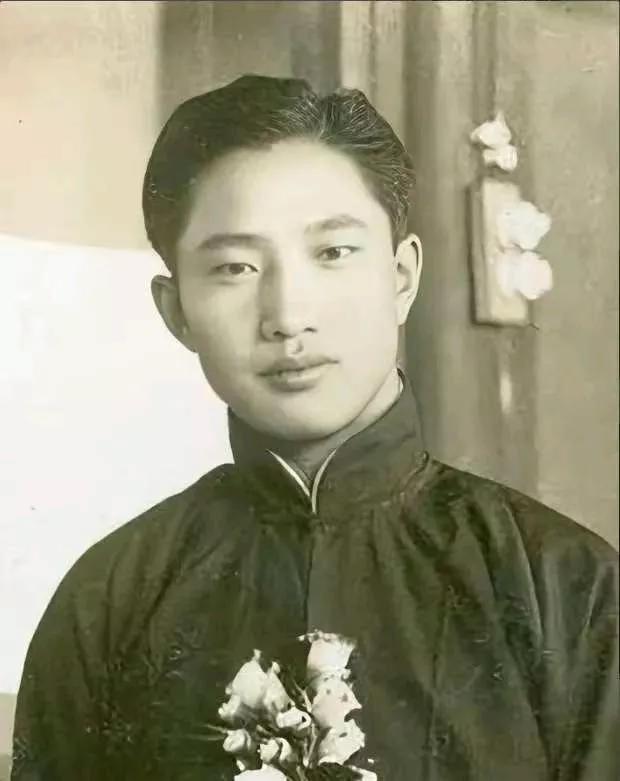

1941年,女战士莫林被敌人痛打。突然,敌人问了一句:“你认识莫林吗?”,莫林强忍身上的疼痛,随后心生一计并说了一句:“太君,我认识,我认识!” 1941年冬天的如皋,天寒地冻,夜风像刀子一样刮在脸上。 日军的审讯室里,灯光昏黄,一个光头伪军营长拍着桌子,恶狠狠地瞪着面前的年轻女子:“你这小丫头,骨头倒是挺硬,不怕死?” 女子嘴角流着血,背脊却挺得笔直,她冷冷地回了一句:“怕死,就不会当新四军!” 屋子里顿时静得能听见火盆里木炭炸裂的声响。 谁能想到,这个眼前二十出头的姑娘,就是敌人口中最忌惮的“双枪老太婆”。 女战士原名叫姚世瑞,后改名莫林。 她生在江苏如东的一个医药世家,本该过着安稳日女战士子。 可莫林天生要强,不愿像其他大家闺秀那样安于针线女红。 十一岁那年,“九一八”事变,莫林在课堂上哭得撕心裂肺,那份国恨家仇,从此在心里扎根。 十四岁时,家人不让她继续念书,她干脆绝食抗争,差点把家里人吓坏。 莫林要的,不是锦衣华服,而是能读书明理,走出一条自己的路。 随着战火烧到家乡,她的生命也被彻底改写。 1938年,日军侵入如皋,学校解散,她转到进步人士创办的邱陞中学。 在那里,莫林遇到了一群理想炽烈的年轻人,也第一次接触革命诗歌。 她在“小号手诗社”写下了诗句,我们不孤单,有这么多的你我,把你我融成一个,一个个结成一团。 既是文学的稚嫩尝试,更是信念的初次亮光。 很快,莫林便走得更远。 宣传抗日、办识字班、教农民认字,她一头扎进农村。 1940年,莫林正式加入共产党。 那年秋天,新四军在黄桥打了个大胜仗,苏北根据地需要更多年轻人参军。 动员一传下,她第一个站出来报了名,不仅是为了信仰,更是为了摆脱家里安排好的婚事。 弟弟姚世虎非要跟着,她劝不住,最后姐弟俩在母亲撕心裂肺的哭喊声中,跳上了开往根据地的船。 莫林回头喊:“妈妈,我们要去打鬼子!等胜利了再来看您!” 到达海安后,她改名“莫林”,意思是向远方的莫斯科致敬。 此后,莫林一路成长为武工队政委,她机智果敢,利用日伪之间的矛盾,带着队伍打得敌人不敢轻易下乡。 她总是腰间别着两支手枪,头上裹着白巾,把稚嫩的面庞藏了起来。 百姓传说,她和两位神枪手并肩作战,狙杀过日军的指挥官和机枪手。 就这样,“双枪老太婆”的名号不胫而走,敌人听了都胆寒。 可传奇的背后,也有血与火的代价。 1941年底,莫林在古坝镇遭遇突袭,她带着队伍激战,自己却因掩护携带文件的战友,被追兵围住。 草鞋掉了,脚被荆棘划得鲜血淋漓,终究还是被捕。 审讯时,她死不低头,敌人翻来覆去威胁利诱,她只是冷笑:“要杀要剐,随你们!” 最惊险的一幕发生在第二天,伪军营长问她:“你认不认识莫林?” 莫林她心里猛地一震,原来敌人竟然没认出她来,她心头闪过一线生机,立刻答道:“莫林?那个老太婆?我认识啊,脾气古怪得很。” 说这话的时候,她眼睛闪着光,就像抓住了一根救命稻草。 可惜敌人很快起了疑心,见她不肯招供,干脆下令活埋。 她毫无惧色,昂首高呼:“埋了姚世瑞,还有后来人!怕死就不当新四军!” 消息传回家乡,母亲哭晕在地,幸好家族里有人周旋,加上党组织拼命凑钱,她才被转押,没有真的埋进土里。 除夕夜,家人把她救回,母亲苦苦哀求说:“别去了,留在家吧。” 可年一过,她便又回到了队伍,主动汇报被俘经过,继续扛枪上阵。 新中国成立后,莫林没有选择安逸,而是扎根在上海郊区,带领农民搞生产,成绩突出。 等到退休,她又提笔写诗,有人说她是传奇女战士,有人记住她的“双枪老太婆”名号。 但在更深的层面,她代表的,是无数在战火中成长的青年。 她们本可以是读书的少女,是母亲怀里的女儿,却在国家危亡之际,把生死置之度外。 她们用枪声和血泪,为民族赢得了未来。 莫林的经历让我们知道,英雄不是天生的,而是被时代推上前线。 她用24岁的青春诠释了什么叫无畏,也用一辈子的坚守,证明了理想可以比生命更长。

用户10xxx50

[赞][赞][赞]

用户10xxx50

[赞][赞][赞]