朱元璋杀大臣,大臣死前提一个小要求,朱元璋大笑:正合吾意!

这个年轻人仁义宽厚,满朝文武都认定他将来必成明君。

谁知天有不测风云,朱标年纪轻轻突然病逝,把朱元璋的百年大计全打乱了。

新立的皇太孙朱允炆年纪小、根基浅,朱元璋心里明镜似的:当年跟着自己打天下的老臣子都是朱标的铁杆支持者。

这些人在军中威望高、关系盘根错节,就像埋在地里的老树根,稍不留神就能把新苗顶翻。

尤其是蓝玉案发后,朱元璋借着这股东风,把军权在握的老将们连根拔起。

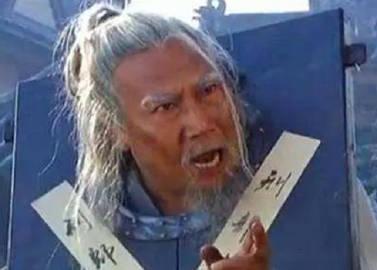

王弼的名字,在当年明军里那是响当当的招牌。

此人打仗有股子狠劲,鄱阳湖大战时驾着小船直冲陈友谅的楼船,硬是靠跳帮肉搏撕开了敌军防线。

朱元璋曾拍着他肩膀说:"吾之樊哙也!"这份勇猛用在开疆拓土上是利器,要是调转枪头造反,那就是天大的祸害。

屠刀悬在头顶时,王弼却出奇地平静。

他没学旁人偷偷转移家眷,也没私下串联旧部,反而整整齐齐穿上朝服进宫面圣。

史书记载,这位浑身刀疤的老将跪在阶下只提了一个要求:"罪臣愿伏斧钺,乞陛下留臣血脉。"

这话说得巧妙,既认了命,又给子孙求了条活路。

朱元璋当场哈哈大笑,这笑声里有三分意外七分满意。

武将们要是个个都像王弼这般明事理,他何至于大动干戈?

当即指着殿前武士的金瓜锤许诺:"尔子孙安分守己,此物永不加身!"

这句话成了王家的保命符,后来洪武朝清算功臣时,王家宅院始终安然无恙。

王家后人倒也争气,真应了"虎父无犬子"的老话。

永乐年间出了个指挥使王忠,跟着郑和船队三下西洋;嘉靖朝的王振威在东南抗倭,打得倭寇听见"王"字旗就绕道走。

到万历末年,王家已经连续十二代有人在军中任职,成了名副其实的"世将之家"。

时间转眼过了六百年,王家血脉在江苏淮安延续。

2016年春天,有位叫王文琦的中学教师在网上晒出族谱,泛黄的纸页里"王弼"二字赫然在列。

他在知乎写道:"祖上传下句话——别碰刀把子,要握笔杆子。"

如今这支王姓族人里,教师、医生、工程师比比皆是,就是再没出过行伍之人。

更绝的是2019年南京博物院那桩新闻。

有户王姓人家捐了柄锈迹斑斑的短刀,经鉴定正是元末明初的制式军刀。

捐赠者王建军说,刀柄刻着八个小字:"临危守节,遗泽子孙"。

这把刀在祠堂暗格里藏了二十代,而今进了博物馆玻璃柜,倒应了当年王弼用性命换来的承诺——利刃终成文物,血脉绵延不绝。

正如老百姓常说的那句老话:人在矮檐下,不得不低头。

王弼那看似卑微的请求,反倒给后代撑起了遮风挡雨的屋檐。

那把陈列在展柜里的锈刀,刀口早已钝了,可刀刃上映出的,分明是六百年不曾断绝的香火光。