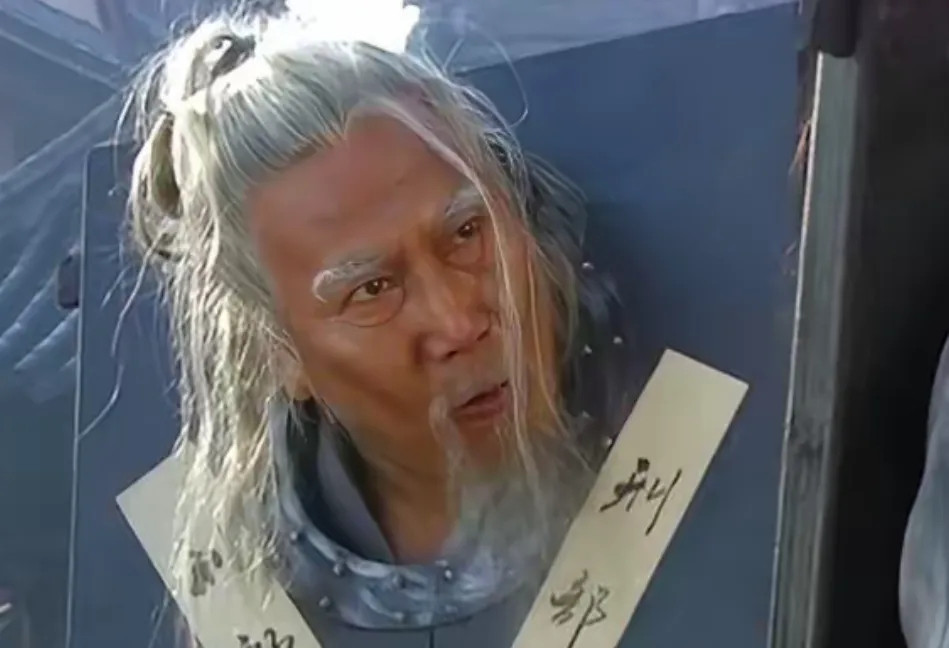

1369年,71岁的朱升,向朱元璋辞行:“陛下,老臣要回家祭祖。”朱元璋欣然同意,并赏了他一块免死金牌,可朱升一出城门,立即调转方向,逃离了京城。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1369年的应天城外,冬日的风掠过城墙,寒气逼人,七十一岁的朱升走出南门时,步伐稳健,却没有片刻犹豫,他在朝堂上递交了辞表,理由只是要回乡祭祖。 朱元璋当即允准,并赏赐给他一块沉甸甸的免死金牌,金光闪烁,象征至高的恩宠,所有人都以为这是朱升一生功劳的最好归宿,可他一出城门,便果断调转方向,不是回徽州故里,而是走向一条更隐秘的道路。 朱升的身世并不显赫,出身于徽州书香之家,自幼笃好经史,性情淡泊,不恋仕途,青年时虽曾入仕,但战乱骤起,他挂冠而去,在山林中教书度日,他的才学并未被埋没。 大明草创之际,朱元璋苦心寻找谋臣,几经辗转才将他延揽出来,这一出山,成为大明王朝战略根基的关键时刻。 朱升献上的“高筑墙、广积粮、缓称王”九字方略,简单,却极具远见,正是凭此,朱元璋能够在群雄割据的乱局中稳住根基,逐步壮大势力,最终一统天下,此功劳之大,使朱元璋视他如启蒙师友,礼遇非常。 岁月推移,江山易主,情势也随之变幻,朱升很早便觉察到,那个当年尚能推心置腹的朱元璋,已不再是昔日模样,开国之后,皇帝面对群臣的态度渐趋冷厉,尤其是对战功显赫的将领与智谋卓著的谋臣,多了几分戒备与审视。 朱升亲眼目睹,徐达从北方凯旋之时,朱元璋注视他的眼神中不再是全然的信赖,而是夹杂着防范与揣度,那一瞬间,朱升心中便生出一股凉意,他明白帝王之心,一旦开始生疑,便很难再回到往日的坦荡。 当免死金牌递到手中时,朱升没有半点喜悦,冰冷的金属透过掌心,他心中涌上的不是荣光,而是警惕,世人都以为那是一块护身符,可他却比任何人都清楚,这其实是一道潜在的催命符。 若无危险,又何需免死?当一个人需要被赐予“可以不死”的承诺时,便已经站在了刀锋之上,朱升一生谨慎,此刻更不敢心存侥幸。 他走出城门,没有回头,连方向都未朝故乡而去,而是转入僻静的山道,寻得一处更隐蔽的落脚点,他深知若循常理返乡,必然引人耳目,倒不如彻底断了旧路,远远避开。 在那里他换下了旧日的官袍,将那象征身份的衣物付之一炬,只留下最寻常的布衣,尽量使自己看起来与普通乡民无异,自此曾经在庙堂上纵横的谋士,化为山林之间的一位老者。 隐居的日子与往昔判若两人,曾经的朱升,指点江山,筹划万里疆场,而此时,他不过是在田间劳作,或在野舍中写字,他时常帮助农家干些粗重的活计,双手渐渐磨出了厚厚的老茧。 夜深人静时,他会翻开经书,提笔记下只言片语,但再不涉朝堂大事,世事风云与他已无干系,唯有清茶淡饭,才是余生所求。 在他隐退之后,京城风雨飘摇,朱元璋对功臣的猜忌愈演愈烈,大清洗接连不断,曾经叱咤风云的将相,不是蒙冤而死,便是家族被流放,血雨腥风笼罩着朝堂,对照这些悲惨结局,朱升的选择显得格外明智,他先走一步,避开了帝王猜疑的锋芒。 朱升的远见不仅在于治世,更在于自保,他没有留给后人耀眼的勋业,也没有炫目的封号,只留下几句简短的箴言:勿仕、勿争、勿近权,这并非出于懦弱,而是对世事最深刻的洞察,他深知立身于权力漩涡中,稍有不慎,便会粉身碎骨,保全自身,守护子孙,才是真正的智慧。 朱升最终在南方的山水之间度过余生,直到真正老去,悄然病逝,那块金牌依旧冰冷,却与他再无瓜葛,世人记住的,是他的九字国策,更是他在权力最盛之时转身离开的清醒。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!