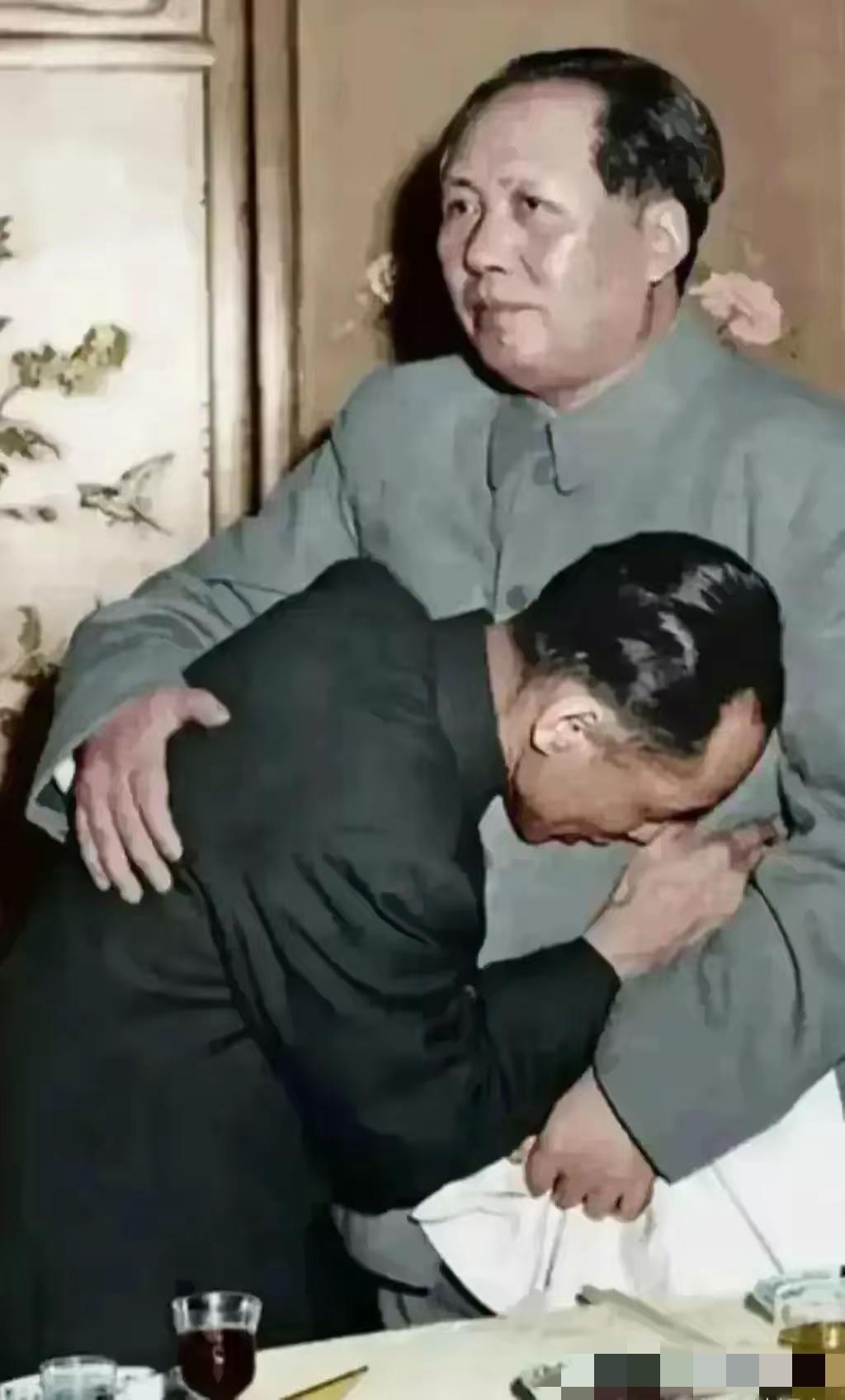

胡乔木曾回忆说:我在毛主席身边工作20多年,记得有两件事毛主席是很难下决心的,其中一件事就是1950年派志愿军入朝作战,1950年10月1日,金日成、朴宪永联名致函毛主席请求我国直接出动解放军给予援助时,我国是否出动军队支援朝鲜人民作战,这对以毛泽东为核心的中共中央是十分艰难的抉择。 一九五〇年十月一日,天安门城楼上还在庆祝共和国的第一个生日,烟花在北京的夜空里炸开,礼炮的回音一遍遍地回荡。 毛泽东站在那里,脸上的神色没有多少笑意,他心里早就不平静了。 那天晚上,中南海送来一封信,是从平壤发来的。 信封没什么特别的,但拆开后,里面装的不是纸,是烫手的铁。金日成和朴宪永联名写信过来,用的是朝文,翻译成中文后,毛泽东拿着信读了两遍,没说话,眉头皱了好久,像是夹了根鱼刺。 信里没绕弯子,说的是仁川登陆。 美军像一把刀子插在朝鲜的后腰上,一下子切断了他们的运输线。 飞机一架接一架,从清晨轰炸到黄昏,铁路、桥梁、补给点,连个藏人的山沟都不放过。 朝鲜军队根本不是对手,一点点地被逼着往北退,退得急了,就开始慌了。 金日成在信里直接说:靠他们自己是挡不住了,如果美军继续进攻北边,中国不出手,朝鲜很可能就完了。 那不是一封普通的信,是把朝鲜的命运递过来,要毛泽东接。接不接?没人敢轻易说话。 毛泽东把那封信反复读了几遍,拿在手里走来走去,走得地板咯吱咯吱响。 他把地图摊开,看着三八线,看着鸭绿江,一直盯着安东那一带,盯了半个钟头也没眨几下眼。 外头的风已经凉了,梧桐叶吹得满地响,天干,夜静,空气都透着点冷肃。 他坐下来,点了根烟,烟灰掉在地图上,没弹。 那晚谁也没见他睡觉,胡乔木记得很清楚:“他连夜踱步,一边咳,一边想,一宿没合眼。”这句话听起来像纪实,其实是心疼。 几天后,毛泽东召集政治局扩大会议。 十月四号,那个会开了一整天,桌上的茶水凉了换、换了又凉,谁都知道,这次讨论的不是文件,而是送命的事。 有人说出兵太冒险,美国不比国民党,是真正的强国,一旦较上劲,后果难料。也有人提,若是坐视朝鲜被打穿,东北门户大开,沈阳、长春、鞍山,全得暴露在美国空军的炸弹底下。 那是工业重地,是中国人的家底。保不住那里,后果更可怕。 说话的多,争论的也多。 有人说话直,拍着桌子就问:那是我们不该管的事吗?也有人低着头,说这是要命的事,咱还没喘匀气呢,真打得起吗?毛泽东听着,没表态。他只是问:“要是美国人越过三八线,咱是看着呢?还是动?”没人接话。他又问:“要是东北打进来,咱是等着呢?还是顶?”还是没人出声。 他抽了半根烟,把烟头按进烟灰缸,说了句:“他们是真打算打上来。”这句话说得不重,但屋里人都听懂了。 这是他想了很久后的判断,也是他心里的雷。 后来彭德怀进京了,接到命令那会儿,没皱一下眉头。 别人劝他慎重,他说:“命给国家,没话讲。”他说这话不是带劲的英雄腔,而是嗓音低沉,一边揉着膝盖,一边说出来的。 那膝盖是从井冈山就落下的伤,走远路会疼。 十月八日,毛泽东正式签署出兵命令。 文件上那几个字,笔画不多,却重得要命:“中国人民志愿军组建,即日起整训入朝。”又过了十天,鸭绿江边开始动了。 那夜天阴,江面漆黑,只有远处的水光,偶尔闪一下,像老灯泡一样忽明忽暗。 志愿军穿着棉衣,悄无声息地往江边走,谁都不敢出声。 船是小木船,过江时只能靠人划。夜风很硬,把衣角吹得啪啪响,有人背着步枪,也有人扛着大包小包,什么都不说。 有人咬着牙,有人咬着舌头。谁也不知道前头是什么,只知道不能回头。 江水不深,但冷。 摸进朝鲜那一刻,他们踩的不是地,是命。他们不知道对面有什么阵地,什么敌人,只知道走慢了,队伍就断。 他们一边走,一边听远处的轰炸声,像在天上滚雷。 炸弹落下的时候,地皮轻轻震,有人摔倒了,也不吭声,爬起来接着走。那时候没人谈理想,也没人谈胜利,只有一种硬气——我来了。 过了江,是一片安静的山。 几个人蹲在山口,点了小火,有人捧着碗喝水,手抖,水洒了半身;也有人扒着罐头吃得狼吞虎咽,好像不怕烫。有士兵靠在石头上睡着了,嘴里还咬着半截饼干。 彭德怀站在山口,听着身后一队队人马安静地过去。他没说话,只是看,看那些穿着破旧棉衣的小伙子一个个消失在夜里。他手插在军大衣口袋里,摸到一包烟,没点上,塞回去。 天色快亮了,远处山头那一抹灰蓝开始浮上来。树叶上的露珠闪着微光,像是眼泪,也像是冷汗。士兵们开始往山下走,泥巴路上踩出一条长长的湿痕。有人回头望了鸭绿江一眼,又低头继续走。前头不远,就是敌人的炮声。