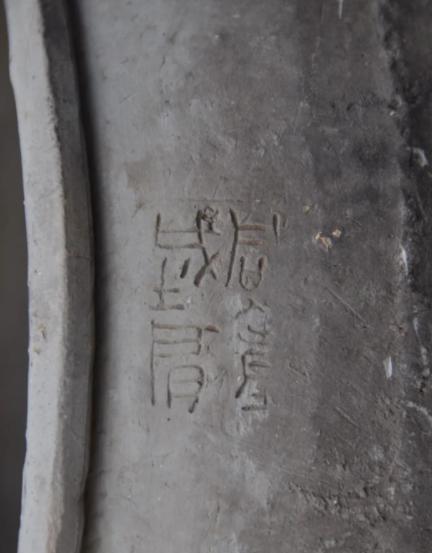

陕西考古大发现!秦咸阳城新发现证明秦始皇可能不是我们想的那样。 凌晨三点的秦咸阳城遗址实验室里,一把软毛刷轻轻拂过陶片边缘,指甲盖大小的“隐宫”二字突然在暖黄灯光下显形。 这道带着泥土气息的刻痕,后来成了撬动千年历史认知的支点——没人想到,这枚小小的戳印,会让人们对秦始皇的印象彻底变样。 考古队员最初清理这批陶片时,只当是普通的秦代遗存,直到两百多片碎陶拼出半只圆底釜,釜身上三枚戳印排成直线:“隐宫”在前,“寺水”居中,“杜亭”压尾。 后来才知道,这三枚印是秦代器物的“身份证”:“隐宫”是生产地,“寺水”管监督,“杜亭”做质检。更意外的是,这样的戳印在后续出土的两千多件陶片上都有发现,从中央部门的“大匠”“北宫”,到地方基层的“咸阳亭”,五十多种字样织成了一张看不见的管理网。 在此之前,《史记》里“隐宫徒刑者七十余万人”的记载,让人们总觉得“隐宫”是关押受刑人的地方,连带着那里产出的东西也该是粗糙的。 可眼前的陶片完全不是这样:卷云纹瓦当的釉色亮得能映出人影,排水管的接口严丝合缝,拼起来后连水流都渗不出去。 拿去和阿房宫遗址的器物比对,连烧制时窑火留下的微小气泡都能对上——这样精细的工艺,哪里是“刑徒粗制”能解释的? 更让人意外的是陶片背后的痕迹,显微镜下,一道浅浅的指纹纹路细得像蚕丝,测量后发现手掌宽度还不到六厘米,考古队员突然反应过来,这是个十三四岁孩子的手。 同一土层里还挖出让人揪心的东西:一根磨得发亮的骨簪,顶端刻着个小小的“安”字,簪子边缘被摩挲得圆润,显然是有人天天带在身上。 这些痕迹凑在一起,让人忽然明白:“隐宫”里不是只有壮汉,还有少年学徒,或许还有把“安”字刻在簪子上的女工匠。 清理咸阳宫西北角那根废弃陶水管时,又出了个大意外,十几枚沾着朱砂的私章从管腔里滚出来,“张氏”“赵午”“公孙”——全是普通百姓的姓。 拿去和陶片上的戳印比对,印泥的成分一模一样,这就意味着,平民工匠能把自己的名字盖在给皇家用的器物上,就像现在工人在产品上留质检码,在大家印象里“皇权压得人喘不过气”的秦代,这样的细节简直像穿越。 后来翻出的账本木简更有意思,上面“功一,直钱八”的刻字,被考证出能换两升粟米——足够当时一个五口之家吃一整天。 这串数字打破了另一个错觉:秦代的工匠不是靠鞭子逼着干活,而是凭手艺拿报酬,中央定标准,地方查质量,工匠按件算钱,这套流程里藏着的管理思路,居然和现代项目管理有点像。 循着“杜亭”戳印的地理标记往东南走两公里,一片被农田覆盖的陶窑群露了出来,窑址边的井壁全是废陶片,每片上都有简化的戳印。 检测结果出来时,连老考古队员都愣了:这里的陶器和宫廷“隐宫”产出的,高岭土来自同一条矿脉,釉料配方分毫不差。 原来秦代早就有了“国企带民企”的玩法,正是靠这样的供应链,才能撑起兵马俑的千军万马,筑起阿房宫的连片宫殿。 现在再提起秦始皇,脑子里不再只有“严刑峻法”的标签,那些陶片上的刻痕、少年的指纹、平民的私章,像一块块拼图,拼出了一个更复杂的统治者:他懂怎么用制度管质量,懂怎么让平民参与大工程,甚至懂怎么用报酬调动工匠的劲。 当然,秦代的劳役重、法律严是事实,但这些考古发现至少告诉我们:历史从不是非黑即白的画像,那些被标签遮住的细节,才藏着最真实的过去。 感谢各位看官老爷们选择阅读了此文,这说明是对我水平的认可,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,再次感谢各位看官老爷们的支持!

用户14xxx87

秦始皇的贡献历史上没几个人可以比得上!

村长 回复 08-29 15:49

千古一帝,这贡献没的说,没有秦始皇中国就会像欧洲一样四分五裂的,古代帝王排个座次,秦始皇肯定是主座。

山水路桥

秦国就是卷王

用户10xxx18 回复 08-29 17:39

目前看到的,对秦国最贴切的描述,高人

8538383

野人发动的战争摧毁了先进文明的文化。

蓝枫 回复 08-29 19:38

摧毁了百越的什么先进文化啊?

俺把你哄

历史有时候再玩文字游戏

用户10xxx93

秦始皇,隋炀帝并不是史书上的昏君,反而是有大作为的皇帝

干翻鹅国佬

暴秦不暴怎么可能

半月方塘 回复 08-29 16:37

贾宜一个毛头小子,被儒家利用了

笨笨

千古一帝,是开玩笑的吗!

心若琉璃

公孙是轩辕黄帝的姓

用户10xxx30

你杀个人不会说他好,只能可劲说他该杀。

my god

靠,,,我以为看到了隐官。。。。

陈醉

大部分是李斯的点子,始皇帝是实施者。