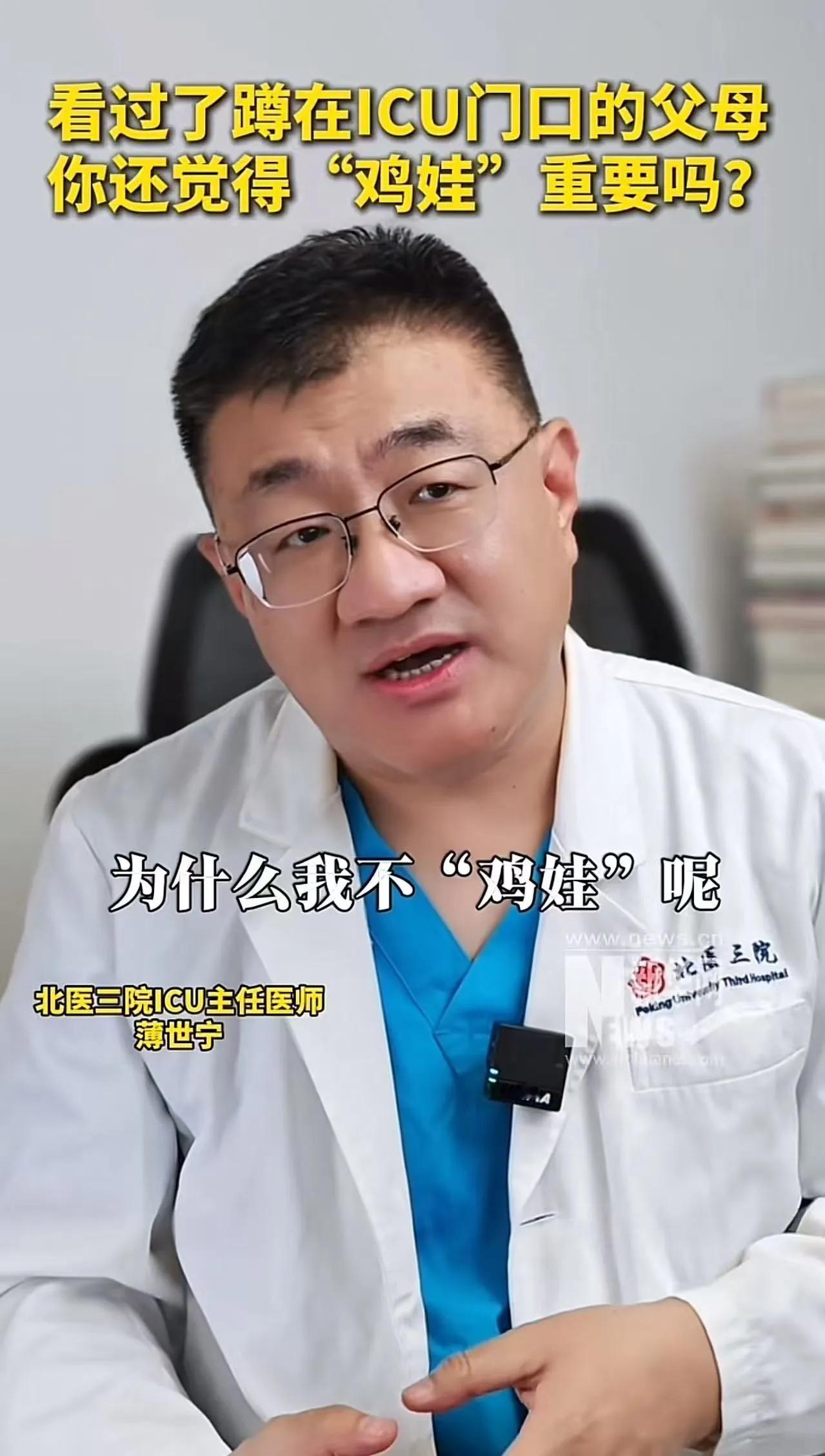

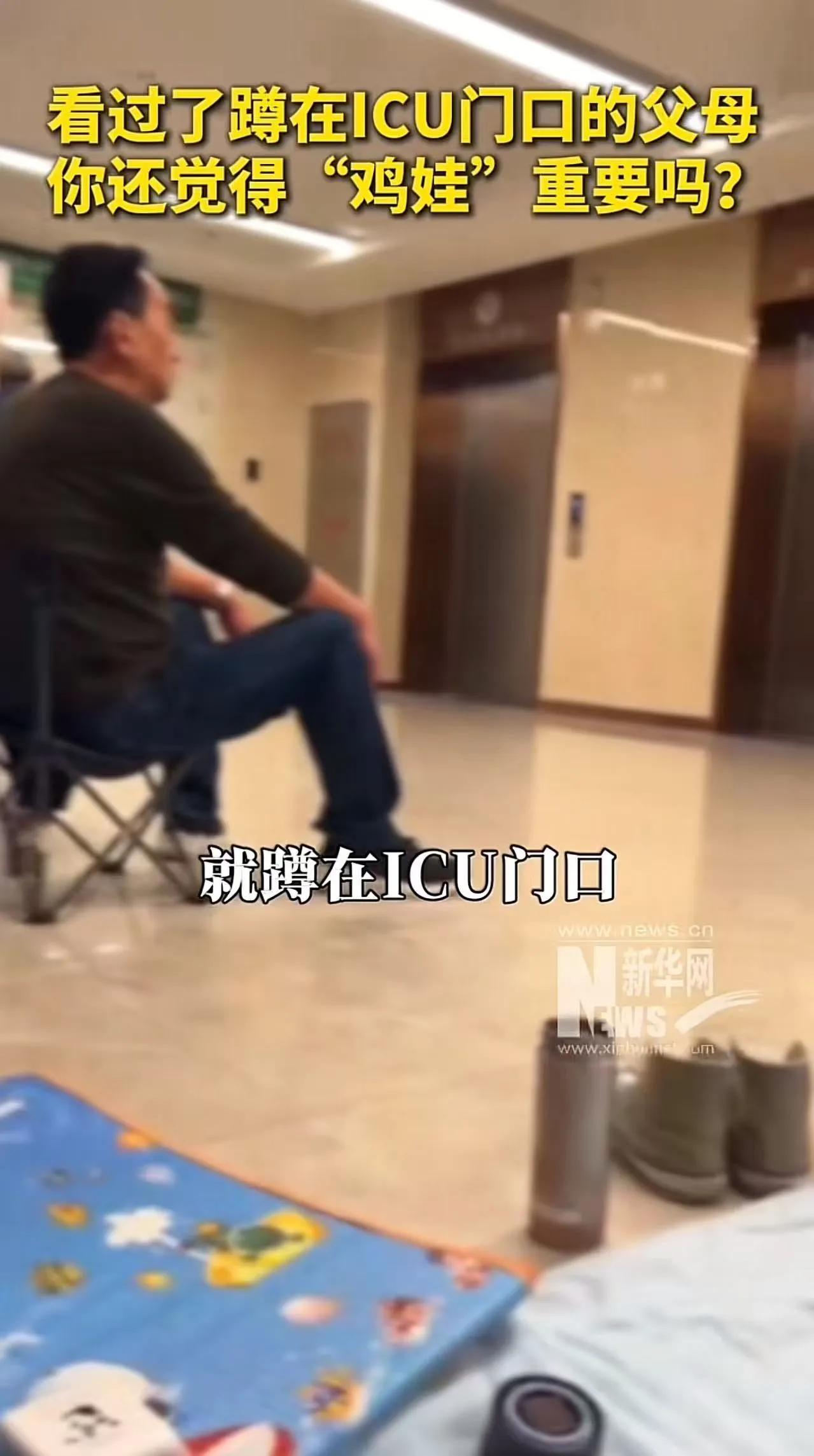

“这个医生给全网上了一课!”医生:“我从来不去“鸡娃”,不是不想去激,而是我看开了!我看过太多父母蹲在ICU门口,那些所谓的光环、荣耀、天赋、名校,在病床面前一文不值!就你眼里那个平凡的孩子,你知道是多少父母梦寐以求的奇迹吗?” 在北京三院的ICU病房外,经常能看到一位穿着白大褂的医生来回踱步,他叫薄世宁,在这里已经工作了24年。 24年里,他见过太多生离死别,也见证过无数家庭因为孩子的健康问题,从充满希望到逐渐绝望,这些经历慢慢改变了他对“教育”的看法,尤其是对现在很多父母热衷的“鸡娃”。 让他印象最深刻的是几个月前,ICU送进来一个23岁的小伙子,名校毕业,工作顺利。 可谁也没想到,一个普通的夜晚,他突然脑血管爆裂,紧接着就是大面积脑出血,还引发了脑疝,送到医院时情况已经很危急。虽然手术顺利保住了性命,但术后他一直没醒过来,还时不时会抽搐,医生说这是脑部癫痫的症状。 小伙子的父母从千里之外赶过来,一到医院就守在ICU门口,每次见到薄世宁,夫妻俩都忍不住哭,反复拜托他用最好的药,不管花多少钱都愿意。 一开始,他们还抱着希望,觉得孩子年轻,总能好起来,可日子一天天过去,孩子的病情没什么起色,家里的积蓄却见了底。 后来,薄世宁不得不跟他们建议,不如带孩子回家,至少能在熟悉的环境里生活。 从北京到他们老家有1800公里,,坐高铁虽然便宜些,可孩子随时可能抽搐,路上的风险也不小。 那天晚上,薄世宁接到了小伙子父亲的电话,电话里的声音透着难得的兴奋,说他们已经平安到家了,还特意提了一句“我儿子一路上都没抽,他真懂事”。 薄世宁听着这话,心里却一阵发酸,他比谁都清楚,这个年轻人可能永远都醒不过来,再也没法开口叫“爸爸妈妈”,可在父母眼里,只要孩子不抽搐,就已经是“优秀”了。 这件事让薄世宁更坚定了自己的想法,他从来不会对自己的孩子“鸡娃”,不是不想让孩子变得优秀,而是见得太多,早就看开了。 很多父母拼命逼孩子追求成绩、追求成就,可他们没意识到,自己眼里那个“平凡”的孩子,可能是其他很多父母梦寐以求的奇迹,毕竟,能健康地待在身边,就已经胜过一切。 现在不少父母都在“鸡娃”,总觉得给孩子报更多的补习班、让孩子考更高的分数、将来找更好的工作,就是对孩子负责。 可薄世宁在ICU里见多了,有些孩子就是因为长期高强度学习、工作,身体垮了,最后躺在病床上,之前所有的努力好像都成了泡影。 就像那个23岁的小伙子,名校毕业,好工作在手,可一场疾病下来,什么都没了,父母守着昏迷的孩子,只剩下满心的后悔和无奈。 当然,也有很多父母在经历过一些事后,慢慢转变了想法。 有位家长说,之前总因为作业跟孩子较劲,有次看到孩子写作业时,眼神一直飘向窗外的云,手里的笔半天没动,突然就想通了。 没必要追着卷子上的红勾跑,也不用把日子过得那么紧绷,孩子能踩着晨光去追蝴蝶,傍晚捧着半个西瓜笑,眼里一直有光,日子过得松快安稳,就够了。 还有位医生家长,从女儿小时候就跟她说,不用追求多优秀,只要快乐、健康就好,现在女儿工作多年,虽然不是众人眼里的“精英”,但从来没有焦虑,每天都过得很开心。 薄世宁常说,人这一辈子,最脆弱的就是生命,谁也不知道意外什么时候会来。那些世俗意义上的优秀,在意外和命运面前,根本不堪一击。 他不是反对孩子变得优秀,而是希望父母们能明白,优秀的前提是健康,没有健康,再大的成就也没意义。 至于家庭陪伴,其实不用太复杂,不用特意安排多隆重的活动,只是在孩子想说话的时候认真听,在孩子想玩的时候多陪一会儿,让孩子知道家里永远有温暖的港湾就够了。 毕竟,对孩子来说,父母的陪伴和健康的身体,才是成长路上最珍贵的礼物,这些东西,比任何成就都更能给他们底气。 信息来源:新华网