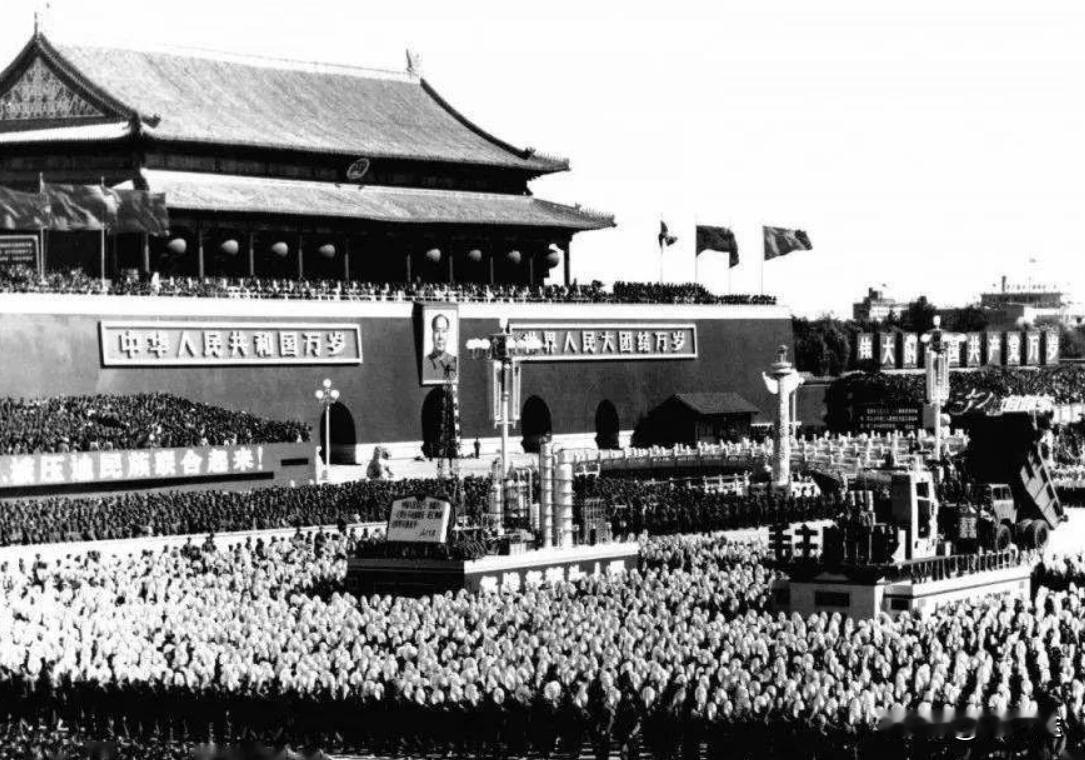

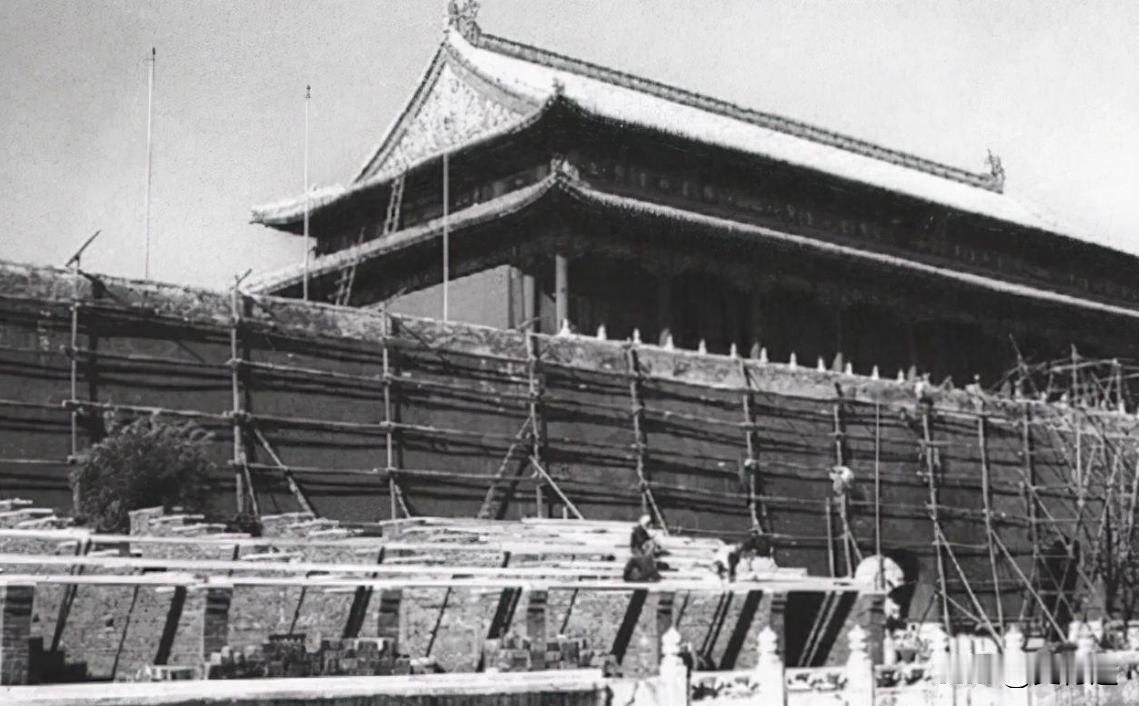

现在的天安门是秘密新建的,原来的早已被拆除?1969年国庆后,毛主席亲笔批示:原样不动,尺寸不变,天安门城楼就被芦苇席搭起的大棚给罩起来,拆个精光,112天后一座全新的天安门城楼修建完成,矗立了几百年的天安门城楼为何要秘密重建? 1969年的冬天,北风刮得厉害,广场上一片空旷。 人们只看到天安门忽然被一顶巨大的草棚子罩住,杉篙一根一根撑起来,苇席糊得密不透风。 像是有人给这位老者搭了一间病房,生怕冷风再灌进去。站在长安街上,谁都猜不透里面在发生什么,甚至连就在身边的中山公园职工也不清楚。 消息堵得死,街上只传一句:里面在修,细节一个字没有。 这座楼其实早就病得不轻,五百多年的风雨,再加上战火和偷工减料,骨架早被掏空。 最要命的,是那几场地震。 先是邢台那一声闷响,把北京城震得人心惶惶;后头渤海湾又来一下,城楼的榫卯彻底松垮,檐角歪斜。站在广场上抬头望,明眼人心里都发虚。 可这是天安门啊,怎么能让它歪歪斜斜出现在世人面前。 于是上头下了决心:拆。 不是修修补补,而是整个拆光,在原地重新造一遍。 唯一的要求是,外头看上去要和过去一模一样,好像什么都没变,原样不动,尺寸不差。 这句话传下来,工匠们心里都明白,这是死命令。有人说毛泽东亲笔写了这几个字,不论是真是假,这个原则是铁板钉钉的。 棚子搭起来只花了八天。 那阵仗,在当时是闻所未闻。 杉篙一根根绑成排,苇席像布一样盖上去,整个城楼从头到脚被裹了个严实。外面风声呼啸,里面是另一种世界:木屑味、灰尘味混杂,白天黑夜分不清,三班倒,锯子声和号子声闷在棚里,传不出去。 连工人家属都不知道他们去哪儿了,仿佛消失。 拆的过程带着点仪式感,每一根梁都要编号,每一块斗拱都要画图拍照,甚至连上下左右都标清楚。 要不然,等重新拼的时候,就乱了套。 有人在檐角蹲一下午,只为画清一处榫卯。有人爬到屋脊上,粉笔在瓦上划一道线,像医生给病人标手术刀口。 那些木头,很多已经糟朽,敲下去像掏空的竹子。 也有让人心惊的发现:梁里藏着旧炮弹,锈迹斑斑,上头还有英文字母;有些构件是杨木,脆得要命,连农家屋都不用。 谁都摇头,这么多年它居然还能撑着。 更神秘的,是屋脊里挖出的一个小木盒,盒子雕着二龙戏珠,里面有金属块,有拇指大小的红石头,还有一捻就成粉的朱砂。 有人说是吉祥物,也有人说是避邪。 没人敢多议论,当场全上交。 后来工匠们在新屋脊下悄悄嵌进一块汉白玉石,刻着“1970年1—3月重建”,金字闪亮。 埋得深,看不见,却像给新楼留下了一道暗暗的签名。 新楼要的是新骨架,巨大的木材从远方运来,有的来自非洲,有的从印尼北婆罗洲。 工人们摸着木纹,啧啧称奇,说这种木头火烧也不点燃,只冒烟。 吊车一次吊一根,七八吨的分量,推都推不动。 于是用“斜溜”的办法,两架吊车配合,把六十多根柱子一点点溜到位。 彩绘和雕饰照古法来。 木构件先做防腐防火处理,然后进入上漆环节,一麻五灰,十三道工序,没一层敢省。最后是贴金箔,工人用竹夹小心夹起,比蝉翼还薄,一碰就碎。整个城楼共用掉六公斤黄金。 有人笑说,一斤金子能包一亩地,这么算下来,天安门是披了好几亩的金衣。 那几年政治气氛紧绷,龙纹一度成了争论焦点。 有人提议换成葵花,说那才是“新气象”,周恩来一口拒绝,龙是民族的象征,不动。 最后龙留下了,但有些细节图案还是被迫改动。 直到1980年代再修,才恢复原貌。 施工纪律严得吓人,每个工种有证件,互不干涉,晚上工人回到中山公园的临时宿舍,十几个人挤在一间屋里。 有人抱怨夜里吃的面条总是断成一段段。 谢富治听说了,第二天食堂就改了伙食,红烧肉上了桌。 江来过一次,问工人文化生活够不够,接着就拉去人民大会堂看了一场样板戏。 那一晚,工人们穿着满是灰的衣服,坐在金碧辉煌的大厅里,看台上的演员亮嗓。 有人后来回忆,那感觉像是做梦。 棚里的日子紧张,有时也带着荒诞。 探测仪突然报警,大家以为是铁器,结果拆开只发现一把旧木工铲。 没人说得清是失误还是故意。还有一次,水泥里的铁含量太高,探测仪又响,现场一度紧张,敲开才发现什么都没有。 那是一个人人都怕出差错的年代,连铁屑都能让人冷汗直流。 三个月零几天,工期完成,比计划还提前。 1970年三月的夜晚,城楼上的彩灯亮起来,光芒透过棚子缝隙照到广场石板上。 第二天,人们看见,一座焕然一新的天安门重现在眼前。 它比过去高了八十多厘米,那是因为旧楼早已下沉,新楼才恢复了原本的高度。 最后的动作是悬挂国徽。那枚直径一米七的国徽,八个人合力抬上去。 经纬仪架在纪念碑前,测量员挥动黄旗指引,工人一毫米一毫米地调。整整三个小时,才把国徽挂正。 周恩来说,国徽要正,全世界都在看,不能让人笑话。 三月十一日,周恩来走上城楼,看着新楼,神情很平静。 他听完汇报,叮嘱大家休息,然后慢慢下了楼梯。