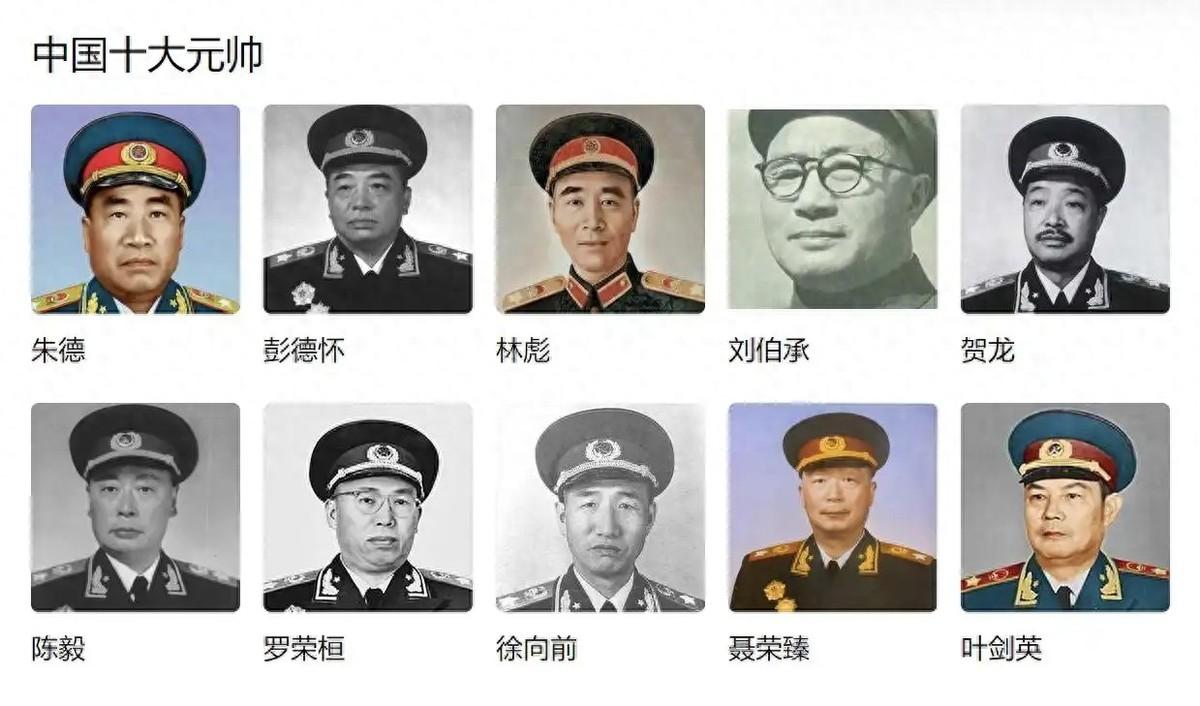

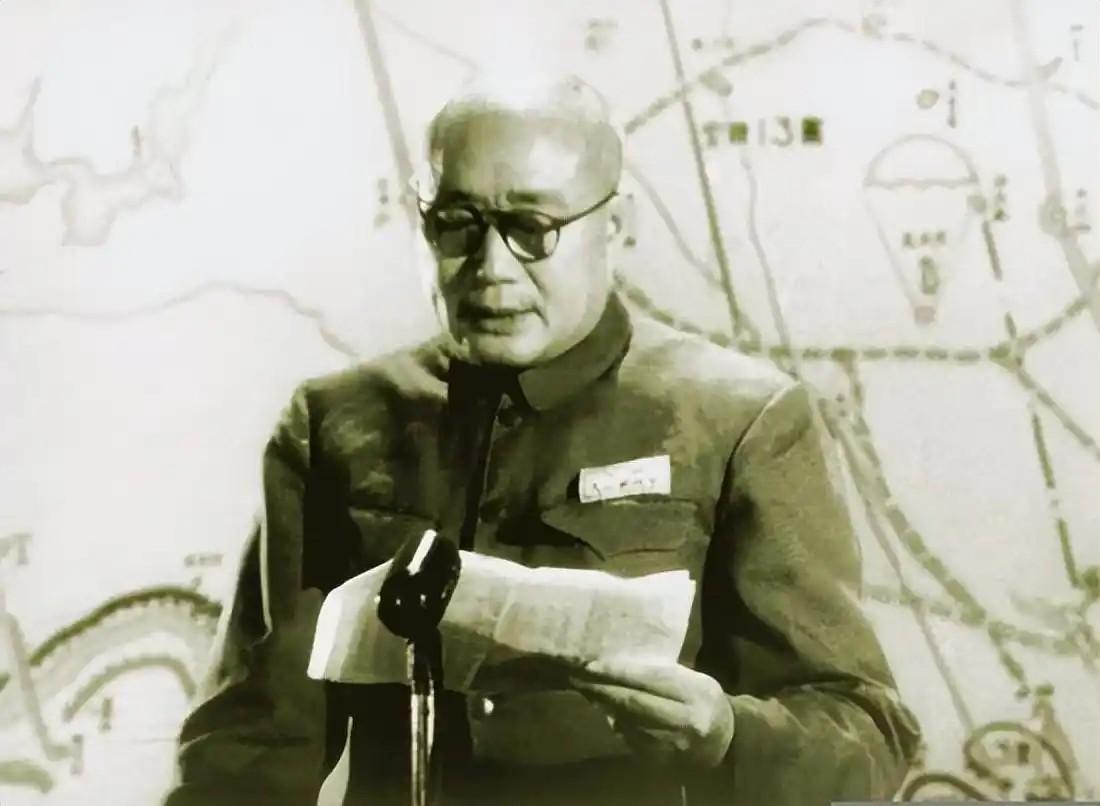

四大野战军中,三野远比二野强大,怎么陈毅元帅排名在刘伯承后? 1955年9月27日上午,北京中南海怀仁堂灯火通明,人民解放军首次军衔授予典礼即将开始。典礼座次的名单提前贴在侧墙,第四位写着“刘伯承”,第六位写着“陈毅”。一位警卫兵小声嘀咕:“照三野的战绩,陈老总该更靠前吧?”刘伯承听见后微微一笑,只回一句:“排名只是组织的决定,担子才是自己的。” 这个“担子”究竟落在谁肩上,是一套非常复杂的衡量体系。战功固然重要,却远称不上唯一标准。回看两位元帅的履历,时间轴几乎贯穿了新中国以前的全部烽火岁月,每一个节点都在无形中为那张座次表加减分。 1926年夏天,北伐军号角初响。刘伯承已是国民革命军第4军独立师师长,当时就能单独统兵,与留学生出身的朱德并肩作战。陈毅此刻还在上海从事秘密交通和宣传工作,真正“弃文从武”要等到1927年南昌起义失利之后。早期领兵资历,两人便拉开了差距。评衔文件里有一条“独立指挥历史”,刘伯承在这项打了个醒目的勾。 到井冈山时代,陈毅职务多是党代表、政治部主任,更多琐事缠身。刘伯承却已先后带兵横扫川东、转战黔北,屡次独当一面。1935年初,一支敌军突袭遵义城外,刘伯承仅用一个团就完成包围反击,时任总参谋长叶剑英在笔记里写下八个字:“行家里手,调度如神”。 全面抗战爆发后,战区差异更明显。刘伯承的129师扎根太行,开辟冀南、鲁西南等大片根据地,留下“运筹千里”的佳话。陈毅领导的新四军虽在江南敌后顽强坚持,但建制成形较晚,名义上的“一把手”还是叶挺。一直到皖南事变后,陈毅才真正手握新四军军长大权。就连续指挥时长而言,刘伯承依旧领先。 解放战争初期,晋冀鲁豫野战军与山东野战军同时迎来硬仗。刘伯承和邓小平靠太行山脉的重重阻绝,连破国民党几路重兵。毛泽东在给各解放区司令员的电报里点评:“晋冀鲁豫军之战例,可资全军借鉴。”山东方面却连遭碰壁。宿北战役以前,华东局势胶着,中央干脆将山东与华中两军合并成立华东野战军,让陈毅“主和”,粟裕“主战”。陈毅在复电里爽快表态:“军事交粟裕,余当协同。”他擅长调和,善于团结,但对战役瞬息的把控不如粟裕也已是党内共识。 值得一提的是,1949年以前的刘伯承以“工兵出身、教学立身”闻名。成渝战役结束后,他主动致信中央,请求组建军事学院。1950年军事学院正式成立,刘伯承担任院长兼政委,亲自撰写《军事概论》讲义。对年轻共和国而言,这份建军制度设计的含金量,丝毫不逊决胜沙场的那几场大仗。评衔文件中有“建校育人”一栏,刘伯承再次占优。 反观陈毅,新中国成立后先做华东军区司令员,又兼任上海市市长,政治、外交任务缠身,与军事领域产生一定距离。评衔讨论期间,甚至有人提议陈毅已转地方,不必列入元帅;还是周恩来直言:“陈毅是三野和新四军的旗帜,不能缺席。”中央这才拍板:军衔仍授,序列排在第六。 再说资历排名的另一条隐形准绳——“开创根据地”。刘伯承早在川陕革命根据地时期便是主要领导人之一;陈毅虽留守中央苏区打游击,坚持时间艰苦,却缺少“开辟”意义上的独创性。评审小组对照档案,条目越细,差异便越清晰。座次并非简单数学题,却是一次“综合测评”。 有人不服,举出三野歼敌总数和渡江战役的辉煌数字。可是排名不单比数字,更看一个人对军队发展的结构性贡献。晚年的军史座谈会上,刘伯承对学员说:“算功劳,大家都有;讲责任,就看谁敢多挑一点。”这段话被记录进军事学院讲堂,后人一读便理会那场授衔典礼的深意。 当然,双方的真实关系并无外界想象的“谁压谁”。1964年国庆节,两位元帅在天安门城楼相遇,陈毅笑问:“伯承兄,今天典礼可还满意?”刘伯承摇头:“别闹,还得看学生们打得好不好。”两人相视大笑。对他们而言,排名终究是历史瞬间,而留下的制度、培养的人才、赢得的和平,才是生命里最沉甸甸的注脚。

用户10xxx99

授衔当日刘帅和卫兵对话是假的,刘帅那时根本不在北京而在外养病。

回锅肉

给你们说了好多次,十大元帅排名是根据军委排名来的。。

柳舞

刘帅参加授衔仪式啦?