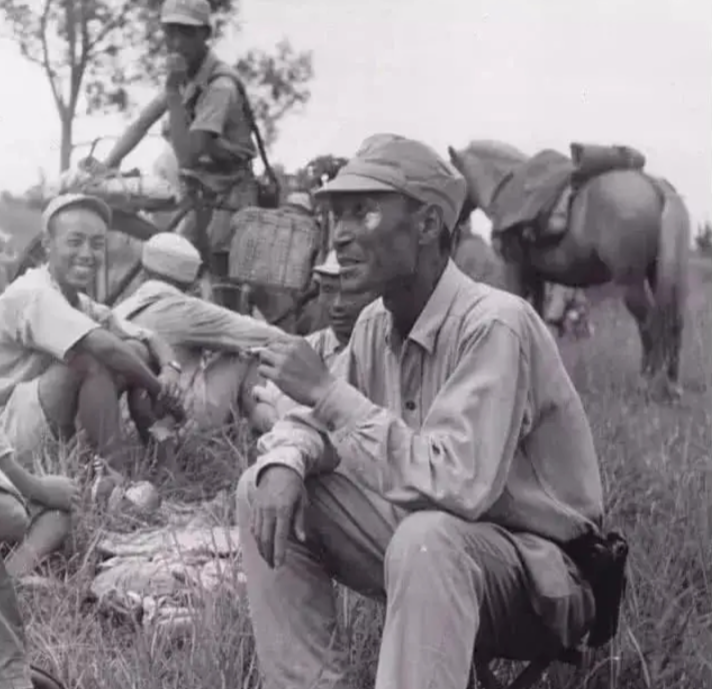

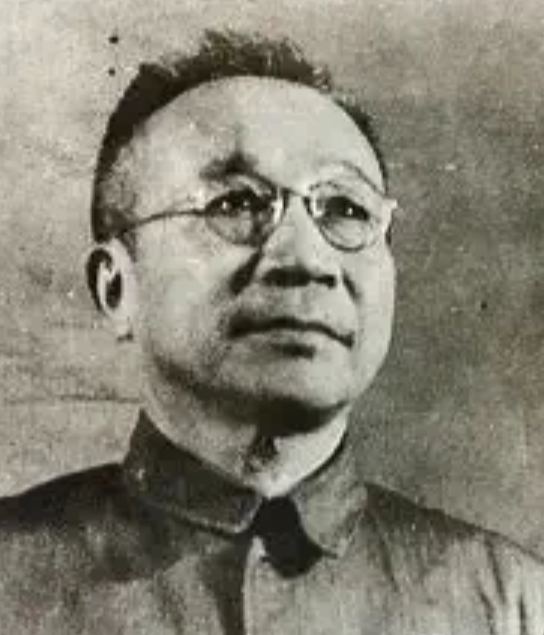

1942年,八路军在转移时,总被日军发现,司令员感觉有蹊跷,就派人调查,发现秘书口袋破了,破口袋中装了高粱米,撒了一路! 1942年,那是什么光景?抗日战争最难的时候。尤其是在华北,冈村宁次搞了个“治安强化运动”,说白了就是“三光政策”的升级版,疯狂“扫荡”我们的根据地。当时的冀中军区,日子过得那叫一个难。部队得不停地转移,跟鬼子兜圈子,稍微慢一步,就可能被包了饺子。 可怪事儿就来了。由吕正操将军指挥的冀中军区部队,发现一个规律:他们每次转移,小鬼子总能像长了眼睛一样,不偏不倚地找上门来。一次两次可以说是巧合,可三番五次都这样,傻子也知道不对劲了。 这感觉就像啥呢?就像你跟朋友约好了一个秘密地点见面,结果每次你前脚到,你的对头后脚就跟来了,还一脸“哟,好巧啊”的表情。这能是巧合吗? 吕正操司令员身经百战,直觉告诉他,队伍里肯定有“内鬼”。但这个“内鬼”是谁?是怎么把消息递出去的?那时候没手机没网络,电台也是严格管控的,想实时传递情报,难于登天。 部队内部开始自查,查来查去,政审都过了好几遍,个个都是根正苗红、苦大仇深的革命战士,谁也不像是会当汉奸的样子。气氛一度非常紧张,大家相互猜忌,战斗力都受到了影响。 吕正操眉头紧锁,他换了个思路:如果不是人主动泄密,那有没有可能是我们自己,在不经意间留下了什么线索? 调查任务交给了司令部的侦察科。侦察员们也是一头雾水,只好从头开始捋。他们把部队走过的路线重新走了一遍,一点一点地筛查。 走着走着,一个侦察员忽然在路边的尘土里,发现了一颗红色的高粱米。 在那个年代,高粱米是北方军民的主食,掉几颗在路上不稀奇。但奇怪的是,再往前走几步,又发现一颗。再走,还有。这些高粱米零零星星,断断续续,就像一条用芝麻画出来的虚线,一直指向部队的宿营地。 侦察员的后背当场就冒了冷汗。他赶紧把这个发现报告上去。吕正操一听,立刻下令:全体检查,看谁的口袋里装了高粱米! 命令一下,大家就开始翻自己的口袋、干粮袋。结果,查到了司令员身边的一个小秘书。这个小秘书是个年轻的小伙子,忠诚可靠,就是有点马虎。他的挎包里装了准备当干粮的生高粱米,但挎包的边角磨破了一个小洞。 洞不大,平时看不出来。可部队一走动,尤其是急行军的时候,高粱米就从这个小洞里一粒一粒地往外漏。他自己毫无察觉,就这么走一路,撒一路,给后面的鬼子留下了一条清晰无比的路标。 真相大白。 没有叛徒,没有阴谋,只有一个被忽略的破洞。这个结果让所有人都松了一口气,又感到一阵后怕。谁能想到,决定一支部队生死的,竟然是这么一个微不足道的细节。 后来,部队立刻处理了这个问题,并且举一反三,加强了对各种细节的检查。从那以后,鬼子再想“偶遇”八路军,就没那么容易了。 到了今天,这种“无形泄露”已经渗透到了国家安全的层面。比如,现在很多智能汽车,都配备了高清摄像头和各种传感器,它在路上跑,实际上就是在实时绘制高精度的地理信息地图。这些数据如果被别有用心的国家获取,意味着什么?细思极恐。 所以,我们现在面临的挑战,比吕正操将军当年要复杂一百倍。他要防的,只是一个有形的破口袋。而我们要防的,是无数个无形的“数据破口”。 那怎么办?是不是就因噎废食,手机不用了,网也不上了,退回到原始社会? 当然不是。 关键在于两点:意识和责任。 首先是意识。我们得明白,在今天这个时代,信息本身就是一种资产,甚至是一种武器。你手机里的一张照片,可能就包含了拍摄时间、地理位置;你的一条朋友圈,可能就暴露了你的职业、人际关系和生活习惯。我们必须要有“防漏”的意识,像当年的八路军一样,时常检查自己的“口袋”有没有破。 其次是责任。那个小秘书的故事,给我们最大的警示就是:在一条严密的链条上,任何一个环节的疏忽,都可能导致全局的崩盘。 他不是坏人,他只是粗心。但他的粗心,差点就让整个部队陷入绝境。 在国家安全和信息安全这件事上,没有一个人是局外人。 我们每个人,都是守护自己信息安全的第一责任人,也都在不经意间,扮演着守护国家信息长城的一块砖。 83年前,一颗高粱米,能暴露一支军队的行踪。83年后,一个数据包,同样能威胁一个国家的安全。技术在变,时代在变,但那个关于“细节决定成败”的朴素道理,永远不会过时。